부추(Allium tuberosum Rottler ex Spreng)는 동북아시아 원산으로 백합과(Liliaceae, 百合科) 파속(屬)의 다년생 식물로 종자를 파종하면 그 다음해부터는 뿌리에서 싹이 생겨서 자라는 특성을 보인다. 우리나라를 비롯하여 중국, 일본, 태국, 필리핀, 네팔 등지에서 자생하거나 기능성 채소로 재배되고 있다(RDA, 2018; Tang et al., 2017). 지방에 따라 부추, 정구지, 부채, 부초, 솔, 졸이라고 부르며, 한명(漢名)으로는 구(韮), 구채(韮菜)라 한다. 또한 마늘, 달래, 무릇, 골파, 세파 등과 함께 기양초(起陽草)라고 불린다. 영명으로는 chinese chive, chinese leek, garlic chive, oriental garlic 등으로 부른다(CBD-CHM, 2023; KNA, 2023). 최 등(2004)의 연구에 의하면 한국산 부추속 식물은 3아속, 10절, 17종, 3변종으로 분류되며 이 중 한국 특산종은 돌부추(Allium. koreanum), 한라부추(A. taquetii), 세모부추(A. deltoide-fistulosum), 선부추(A. linearifolium), 세모산부추(A. thunbergii var. deltoides), 근산부추(A. thunbergii var. teretifolium) 등 6군으로 분류하였다.

부추는 단백질, 지질, 회분, 섬유질, 카로틴, 비타민A, 칼슘, 철분 등의 다양한 영양소를 함유하고 있어 영양학적 가치가 뛰어나며(An et al., 2019), 부추 잎의 항산화, 항비만 등에 관한 연구(Ni et al., 2019)와 부추 뿌리의 혈액순환개선, 항균활성 등에 관한 연구가 있다(Fang et al., 2015).

부추의 생육 적온은 18~20℃, 발아 적온은 20℃ 이며 저장은 2~4℃가 적당하며 재배 토양은 배수가 양호한 양토나 사양토가 적합하다. 부추는 노지 또는 시설에서 재배하며 노지재배의 경우 4월부터 10월까지 수확이 가능하지만 보통 4~5회 수확하며 시설재배의 경우 11월부터 4월까지 수확하며 가온 또는 무가온 재배로 구분된다(RDA. 2018). 부추는 독특한 향과 건강식품으로 잘 알려져 있으며 그 수요가 점차 증가함에 따라 비닐하우스 재배기술, 병해충 방제기술 및 농자재의 발달 등으로 인해 연화재배와 주년생산이 가능하게 되어 노지보다 시설재배 면적이 증가하는 추세이다. 부추의 국내 재배면적은 1992년 199 ha에서 1999년 1,073 ha로 크게 증가하였고 2023년 기준 1,672 ha 이며 이 중 시설재배 면적이 1,132 ha로 67.7%를 차지하고 있다(RDA, 2018; KOSIS, 2023).

한편 부추 재배 시 문제되는 생물적 스트레스는 병해충 및 잡초 등에 의해서 초래된다. 부추에 발생하는 주요 식물병은 잿빛곰팡이병(Botrytis cinerea), 엽고병(Septoria alliacea), 녹병(Puccinia allii), 잘록병(Rhiozoctonia solani), 잎마름병(Bortytis byssoidea), 시들음병(Fusarium oxysporum) 등이 대표적이며, 주요 해충은 파좀나방(Acrolepiopsis sapporensis), 파잎벌레(Galeruca extensa), 뿌리응애(Rhizoglyphus echinopus), 파총채벌레(Thirps tabaci), 파혹진딧물(Neotoxoptera formosana), 파굴파리(Liriomyza chinensis), 파밤나방(Spodoptera exigua), 고자리파리(Delia antiqua) 및 달팽이류, 선충류 등이 있다(RDA, 2023). 이들 병해충은 농작물 주변에 발생한 잡초에 의해서도 매개된다. 부추의 비닐멀칭 재배 시 온도 상승에 의해 잡초 발생이 급속히 많아지므로 비닐멀칭 전에 기 발생된 잡초를 깨끗이 제거해야 한다. 특히 봄 터널재배는 비닐멀칭, 기온 상승 등에 따라 잡초 발생이 가을재배보다 많기 때문에 손제초 후 적용 제초제를 살포하는 것이 효율적이다. 밭부추 재배 시 발생하는 주요 잡초는 쇠비름, 명아주, 괭이밥 등이며, 논부추 재배 시에는 뚝새풀, 별꽃, 벼룩나물, 방도사니, 여뀌, 피, 바랭이 등이 많이 발생한다고 알려져 있다(RDA. 2018). 이 등(2015) 연구에 의하면 부추밭에 발생한 잡초는 총 24과 58종이 있으며 국화과가 17종으로 가장 많았고 벼과 6종, 십자화과 6종, 사초과 4종 등이 분포하였다. 생활형으로는 월년생을 포함한 일년생 45종과 다년생 13종이었으며 발생빈도가 많은 잡초는 속속이풀, 개쑥갓, 미국가막사리, 달맞이꽃, 한련초 등이며 주요 우점잡초는 개쑥갓, 미국가막사리, 달맞이꽃, 망초, 털별꽃아재비, 실망초, 서양민들레, 개망초, 개비름, 큰개불알풀 등이었다. 잡초 발생에 의한 부추 피해는 수확 자체가 불가능한 상황을 초래한다고 하였다. 대부분의 농가들은 부추를 비멀칭 재배와 멀칭재배 방법으로 재배하고 있는 경향을 보이며 부추 생육 초기의 잡초관리가 매우 중요하며 비멀칭 재배의 경우 잡초방제에 더 취약한 것으로 판단하였다. 잡초 방제에 농가가 선호하는 방법은 손제초였고 향후 부추 재배 농가에서 사용 가능한 제초제를 파악하여 등록하는 것이 필요하다고 주장하였다.

현재 부추에 등록된 제초제(RDA, 2023)는 잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리제로 glufosinate-ammonium 18% 액제와 glufosinate-p 9.8% 액제가 있으며 부추 파종 및 정식기 토양처리제는 napropamide 5% 입제, butachlor 58.8% 유제 및 pendimethalin 5% 입제 등 3품목만 등록되어 있는 실정이다. 따라서 본 시험을 통해 부추 파종 및 정식기 사용 가능한 토양처리형 제초제를 확인하여 그 정보를 공유하기 위하여 수행하였다.

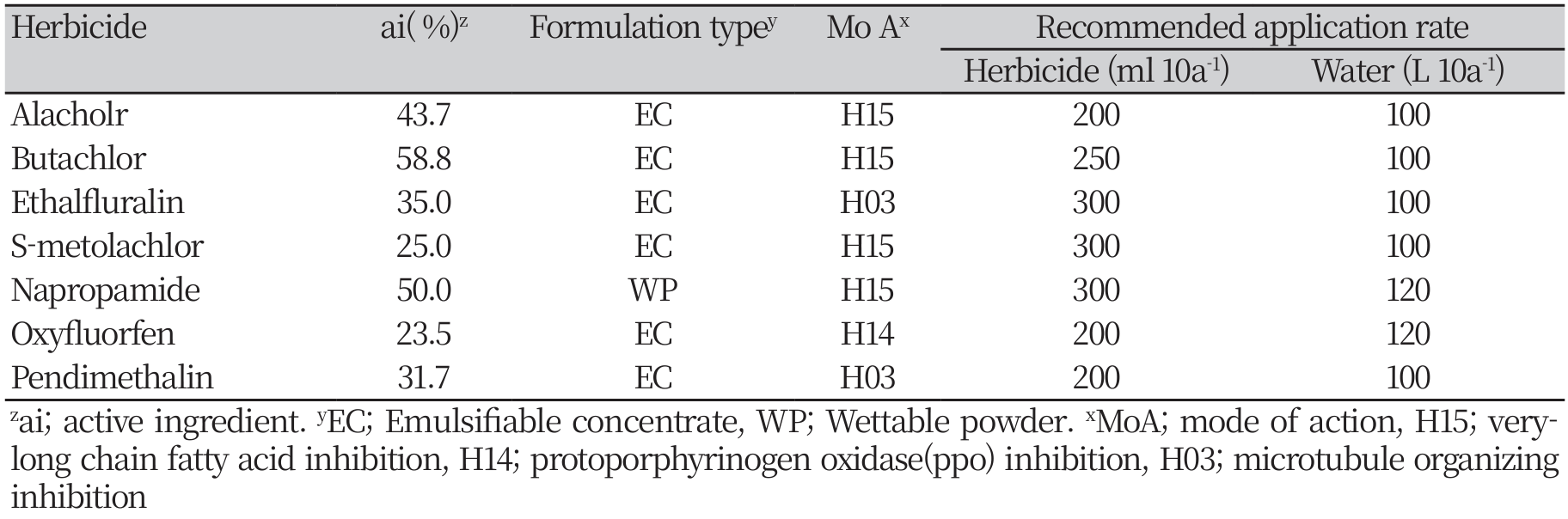

시험은 2023년 경남 진주 소재의 경상국립대학교 내동캠퍼스에서 비가림 재배방법으로 실시하였다. 시험토양은 트랙터로 2회 정지작업하고 폭 1m 두둑을 성형하여 사용하였다. 시험구면적 1㎡에 부추 종자(아시아차이나벨트, 아시아종묘, 서울, 대한민국)는 20립씩 15곳에 점파하여 1㎝ 두께로 복토하였고 부추 모종은 트레이 육묘상자에서 40일간 키운 개체를 15곳에 3㎝ 깊이로 이식하였으며 모든 시험구는 난괴법 3반복으로 수행하였다. 약제처리는 주요 밭 작물에 등록된 토양처리형 제초제인 alachlor 43.7% 유제, butachlor 58.8% 유제, ethalfluralin 35% 유제, s-metolachlor 25% 유제, napropamide 50% 수화제, oxyfluorfen 23.5% 유제, pendimethalin 31.7% 유제 등 7종을 부추 종자 파종 및 이식 5일 후에 해당 제초제 10a 당 사용량의 1/2, 1, 2, 4, 8 배량을 살포물량 100~120 ㎖·m-2 수준으로 토양 표면에 분무처리 하였다(Table 1). 약해조사는 약제처리 후 20일에 종자의 출현율(%)과 약제처리 후 40일에 모종 생육정도의 달관평가(0; 약해없음, 9; 완전고사), 생체중(g·plot-)을 조사하였다. 그래프는 SigmaPlot (SigmaPlot 12.5, SYSTAT Software Inc, San Jose, CA, USA)을 사용하였고, 통계분석은 R statistics (R-4.1.2, 2021)을 이용하여 분석하였고 던컨다중 검증(Duncan's multiple range test)방법으로 5% 유의수준에서 검증하였다.

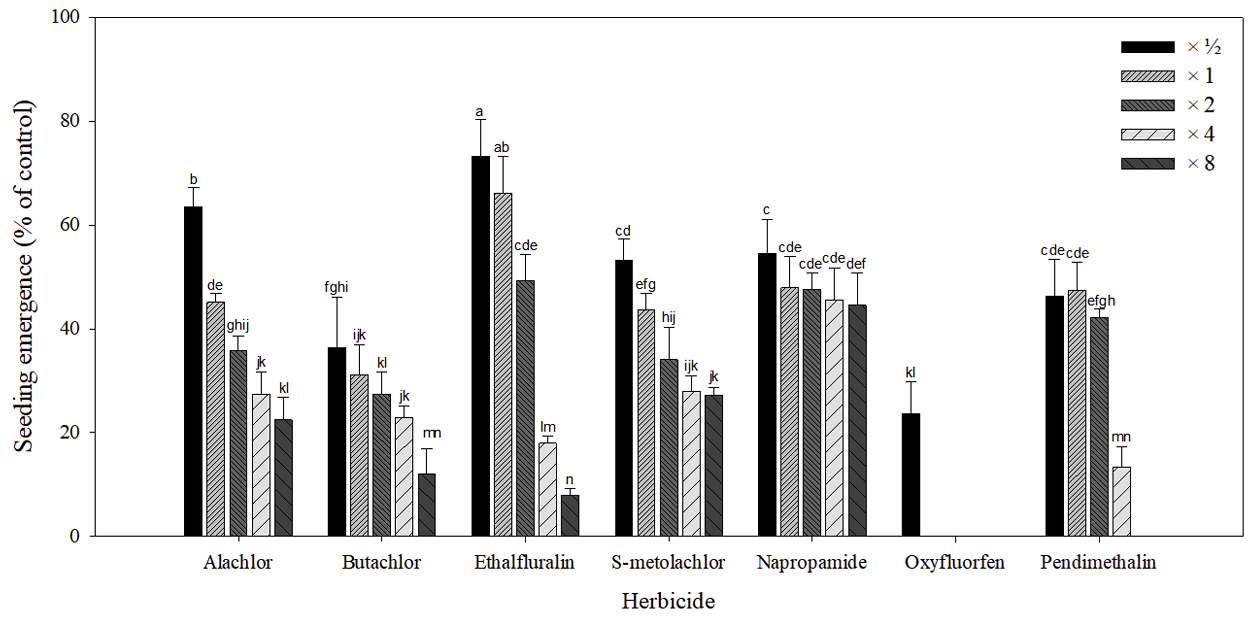

부추 종자 출현율을 조사한 결과, alachlor 1/2, 1, 2, 4, 8 배량 처리 후 20일에 부추 종자 출현율은 각각 63.3, 45.1, 35.9, 27.4 및 22.4%를 나타내었고, butachlor는 각각 36.4, 31.1, 27.4, 22.9 및 12.1% 출현율을 보여 처리약량에 비례하였다. Ethalfluralin은 각각 73.3, 66.2, 49.3, 17.9 및 7.9% 출현율을 보여 4, 8 배량에서 급격히 저하되는 양상을 보였으며 s-metolachlor는 각각 53.3, 43.8, 34.0, 27.9 및 27.2% 출현율, napropamide는 각각 54.5, 48.0, 47.7, 45.6 및 44.5% 출현율을 보였다. Oxyfluorfen은 1/2배 처리에서 23.7% 출현율을 보였으나 1, 2, 4, 8 배량 처리에서는 전혀 출현하지 않았다. Pendimethalin은 1/2, 1, 2, 4 배량 처리에서 각각 46.4, 47.5, 42.2, 13.4% 출현율을 보였고 8 배량에서는 전혀 출현하지 않았다(Fig. 1). 따라서 부추 종자는 7종의 시험약제 기준량 처리 시 ethalfluralin, pendimethalin, napropamide, alachlor, s-metolachlor, butachlor, oxyfluorfen 순으로 출현하였으나 무처리 대비 출현율이 저조하여 적용 가능성이 없는 것으로 판단된다. 이는 alachlor, s-metolachlor, ethalfluralin, oxyfluorfen, pendimethalin 등은 부추의 발아개체수와 생체중에서 유의적인 감소가 있었으며 특히 oxyfluorfen에서는 모두 고사하였다는 보고(전 등, 2019)와 매우 유사한 결과를 나타내었다.

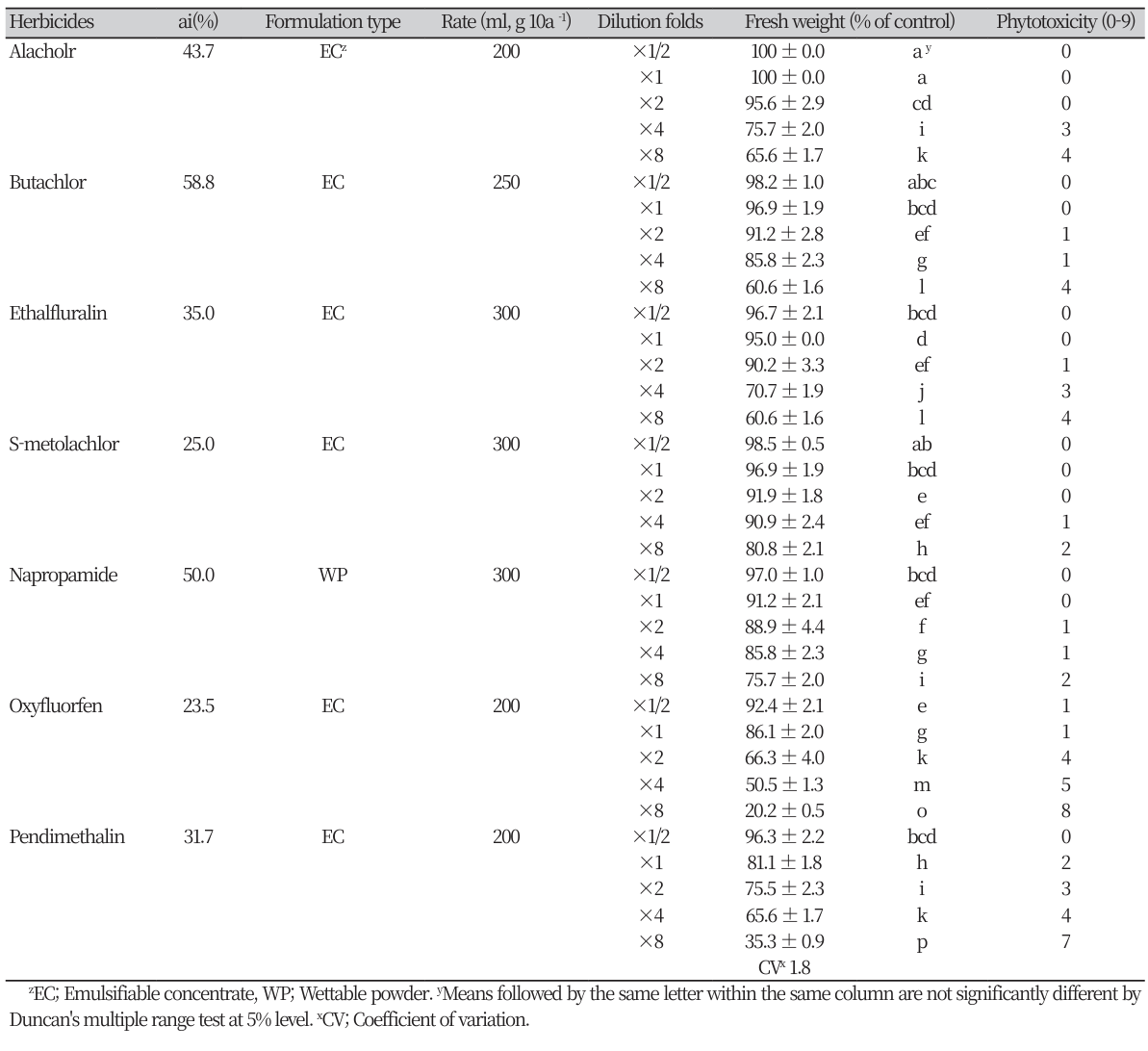

부추 모종 생육정도를 달관평가(약해등급 0-9)한 결과 alachlor 1/2, 1, 2, 4, 8 배량 처리 후 40일에 각각 0, 0, 0, 3 및 4 약해등급을 나타내었고, butachlor는 각각 0, 0, 1, 1 및 4 수준, ethalfluralin은 각각 0, 0, 1, 3 및 4 수준, s-metolachlor 각각 0, 0, 0, 1 및 2 수준, napropamide는 각각 0, 0, 1, 1 및 2 수준, oxyfluorfen은 각각 1, 1, 4, 5 및 8 수준, pendimethalin은 각각 0, 2, 3, 4 및 7 수준의 약해를 나타내었다. 따라서 부추 모종은 s-metolachlor, napropamide 처리 시 가장 안전하였고, 그 다음은 butachlor, alachlor, ethalfluralin 순이었고 pendimethalin과 oxyfluorfen은 처리약량이 많아질수록 심한 약해를 보였다(Table 2). 그러나 모든 시험약제는 기준량 및 배량 처리시 실용성이 있는 것으로 판단되었다.

Table 2

Effects of soil-treated herbicides on phytotoxicity and fresh weight of garlic chives at 40 days after treatment

부추 모종의 무처리 대비 생체중을 생장율(%)로 분석한 결과, alachlor 1/2, 1, 2, 4, 8 배량 처리 후40일에 부추 생장율은 각각 100, 100, 95.6, 75.7 및 65.6%를 나타내었고, butachlor는 각각 98.2, 96.9, 91.2, 85.8 및 60.6% 생장율, ethalfluralin은 각각 96.7, 95.0, 90.2, 70.7 및 60.6% 생장율, s-metolachlor는 각각 98.5, 96.9, 91.9, 90.9 및 80.8% 생장율, napropamide는 각각 97.0, 91.2, 88.9, 85.8 및 75.7% 생장율, oxyfluorfen은 각각 92.4, 86.1, 66.3, 50.5 및 20.2% 생장율, pendimethalin은 각각 96.3, 81.1, 75.5, 65.6 및 35.3% 생장율을 나타내었다(Table 2).

종합해 볼 때 alachlor, butachlor, ethalfluralin, s-metolachlor, napropamide, oxyfluorfen, pendimethalin 등 7종의 모든 시험약제는 부추 종자 출현에는 적용 불가한 수준이었으나, 부추 모종에 대한 달관평가 및 생체중 조사에서 기준량 및 배량 처리 기준으로 볼 때 oxyfluorfen, pendimethalin를 제외한 다른 5종의 시험약제는 실용성이 있는 것으로 판단된다. 특히 oxyfluorfen, pendimethalin 등은 처리약량 증가에 따라 약해가 심하여 적용이 불가한 것으로 판단된다. 또한 부추는 노지보다 시설에서 많이 재배하고 있는 실정이라 향후 시설 내 환경요인, 재배 상의 제반 여건을 고려한 검토가 필요할 것으로 판단된다. 시설고추 재배지에 토양처리한 alachlor 유제 성분은 토양잔류보다 작물체로 계속 흡수 및 이행되어 작물 내 잔류 문제를 초래하였는데, 이는 연약묘, 과다 살포, 시설 내의 고온, 다습 등 복합적인 원인으로 파악되었다(안, 2008). 이는 향후 안전성이 확보된 약제 개발과 함께 작물재배환경 개선과 농약안전사용기준 준수를 시사한다.

요약

본 연구는 토양처리형 제초제가 부추 종자 출현과 모종 생육에 미치는 영향을 조사하고 적용 가능성을 알아보고자 수행하였다. 시험약제 alachlor, butachlor, ethalfluralin, s-metolachlor, napropamide, oxyfluorfen, pendimethalin 등 7종의 기준량 처리 시 부추 종자 출현율은 각각 45.1%, 31.1%, 66.2%, 43.8%, 48.0%, 0%, 47.5%로 매우 저조하였다. 그러나 부추 모종의 생육에는 oxyfluorfen, pendimethalin을 제외한 다른 5종은 대체로 안전하여 적용 가능할 것으로 판단되었다. 부추의 경우 노지보다 시설에서 더 많이 재배하고 있는 실정이라 향후 시설 내 환경요인, 시설재배 상의 제반 여건을 고려한 추가 검토가 필요할 것으로 판단된다.

Acknowledgements

This work was supported by Gyeongsang National University Grant in 2023 to Sung Hwan Choi

Authors Information

Sang Hyun Lee, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Master Student

Hyung Woo Kim, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Master Student

Myung Soo Jin, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Master Student

In Mo Kim, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Master Student

Yu Jin Song, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Master Student

Jae Gill Yun, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Professor

Jeung Joo Lee, Department of Plant Medicine, Gyeongsang National University, Professor

Sung Hwan Choi, Division of Horticulture, Gyeongsang National University, Professor