서언

최근 젊은 세대의 골프 활동이 늘어남에 따라 국내 골프장 개발의 움직임은 활발히 진행되고 있으나 대한민국은 전국토의 70%가 산악지형으로 구성된 여건 및 과도한 토지매입비, 각종 조세 부담의 증가 등으로 인해 평탄지형에 골프장을 조성하는 외국과는 달리 국내 골프장 개발은 산악지형에 건설하는 것이 일반적이다(Lee and Lee, 2023). 이러한 제한된 국토를 효율적으로 이용하기 위해 국가적 차원에서 해안지대의 간척사업을 적극적으로 추진하고 있다(Koo et al., 1999; Lee et al., 2003; Lee et al., 2004).

간척지는 개발초기에 가용성 염류와 치환성 나트륨이 과다하게 함유되어 있어 염분농도가 매우 높고, 가용성 염류는 토양용액의 삼투압을 증가시키며, 치환성 나트륨은 토양의 알칼리성을 증가시키는 주된 원인이 되어 작물생육에 큰 저해요인이 된다(Koo et al., 1998; Koo et al., 2001a). 바닷물 지하수위가 높아 배수가 불량한 간척지에서 조경식물의 양호한 생장을 도모하기 위해서는 토양 염분 이동의 차단 및 억제가 필요하며, 토양 염분 이동 차단 방법으로는 모세관 현상이발생되지 않는 자갈이나 모래 등과 같은 두꺼운 다공질 재료를 포설하는 방법이 있다(Kim et al., 2017).

Lee and Lee (2023)은 염분 상승을 차단하는 차단층의 설치와 차단층의 두께에 따른 모세관 상승 차단 효과에 대해 조사하였다. Kim et al. (2017)은 다양한 차단층 재료, 차단 두께, 그리고 염분 이동 차단 방식으로 토양 염분 이동을 차단하는 방법을 조사하였다. Kim et al. (2009)은 염해지에 모세관수 차단층 설치 유무가 한국잔디와 한지형 잔디류의 생육에 미치는 영향을 조사하였다. Ryu et al. (2010)은 석탄 바닥재를 활용한 대공극 층이 간척지 다층토양에서의 염류 용출과 분포에 미치는 영향을 조사하였다. Lee et al. (2014)은 간척지 토양 표면 아래에 모세관 차단층으로 파쇄석, 굴 껍질, 연탄재, 석탄 바닥재, 쌀 껍질, 나무조각을 설치한 후 농작물에 미치는 영향을 조사하였다.

고흡수성수지(super absorbent polymers; SAP)는 자체 무게의 500-1,000 배의 순수한 물을 흡수할 수 있는 기능을 가진 합성 고분자 물질이며, 자체 중량의 수백 배에 해당하는 수분을 흡수할 수 있는 특성을 가지고 있다(Cha et al., 2012; Park, 1994; Yun et al., 2016). 이러한 특성으로 인해 일회용 기저귀, 여성용 생리용품 등의 위생용품 산업에서 활발히 사용되고 있고 농업 및 원예 분야에서도 우수한 보수력과 수분 흡수 시 부피 팽창에 의한 경운 효과 등 밭작물의 관개 효율성 증대를 위해 사용되고 있다(Kim et al., 2023; Yun et al., 2016). Kim et al. (2023)은 SAP 처리에 의해 토양의 공극 및 보수성이 개선된다고 보고한 바 있다.SAP는 수분을 흡수하여 팽윤되는 경우 4 mm 이상의 입자로 나타나기 때문에 토양 입자 분류 상 자갈과 유사한 입경을 나타낸다(Kim et al., 2023). 자갈이 층을 이루는 경우 토양 내에서 모세관 공극을 파괴하여 수분의 상승이 일어나지 않는 것으로 알려져 있다(Kim et al., 2017; Rahayu et al., 2010). 자갈의 입경을 나타내는 SAP의 특성을 고려하여 SAP를 간척지 토양의 염분차단층으로 이용하면 토양 내에 모세관 공극의 파괴로 지하수 중 염류의 이동을 차단하여 잔디 근권층으로의 이동을 억제할 수 있을 것이며, 또한 자갈에 비해 무게가 가볍고 부피가 작기 때문에 보관과 운반이 용이하다.

따라서 본 연구는 SAP를 처리하여 자갈을 대신하여 토양내 지하수 이동을 차단할 수 있는 토양 차단층 재료로서 가능성을 조사하고, 토양 차단층으로 사용 시 최적의 차단층 높이를 구명하고자 한다.재료 및 방법

공시재료

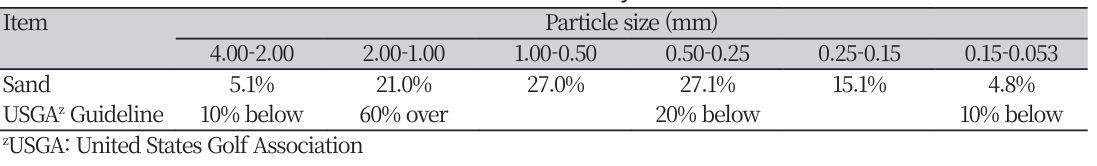

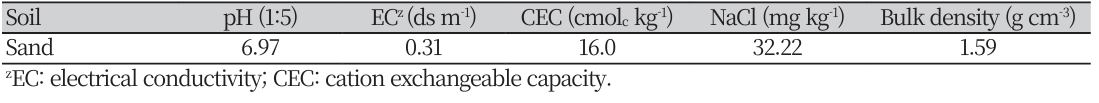

본 연구는 경상북도 경산시 소재의 대구대학교에서 2022년 12월부터 2023년 1월까지 2개월 동안 수행되었다. 실험에 사용한 공시토양의 입경 분포는 미국골프협회(United States Golf Association, USGA)에서 제시한 그린 규격에 적합하지 않았고, 조사와 극조사의 함량비가 48%로 USGA규격보다 약 12% 정도 낮은 모래였다(Table 1). 공시토양의 산도(pH)는 6.97 전기전도도(electrical conductivity, EC)는 0.31 dS m-1 염분(NaCl)함량은 32.22 mg kg-1 양이온치환용량(cation exchangeable capacity, CEC)은 1.60 cmolc kg-1을 나타냈고, 용적밀도(bulk density)는 1.59 g cm-3를 나타냈다(Table 2).

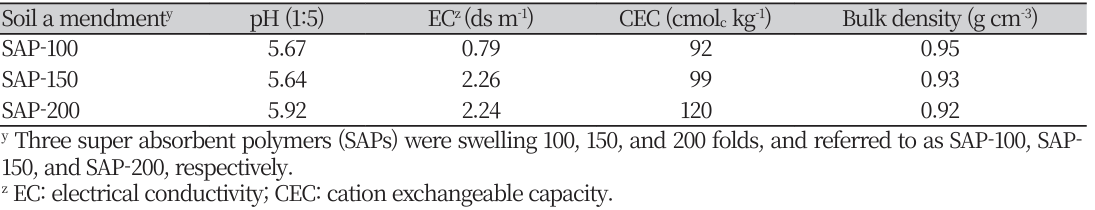

차단층 재료로는 자갈과 SAP를 사용하였고, SAP의 팽윤 능력은 각각 100배, 150배 및 200배였으며, 시중에 판매되는 SAP (Terracottem, Terragreen, Gyeonggi, Korea)는 150배 팽윤력을 보유하고 있었고 본 연구를 위해 100배와 200배의 팽윤력을 보유하고 있는 SAP를 한남대학교로부터 공여받아 사용하였다. SAP의 화학적 조사에서 pH가 5.67-5.92를, EC는 0.79-2.26 dS m-1를, CEC는 92-120 cmolc kg-1을, 용적밀도는 0.92-0.95 g cm-3을 나타냈다(Table 3). 모세관 상승으로 인한 염분 이동을 확인하기위해 증류수와 NaCl (Sodium Chloride, Samchun, Gyeonggi, Korea)을 혼합한 3% NaCl 용액을 제조하여 사용하였다.

SAP별 모세관 상승 억제

SAP가 차단층 재료로 사용될 수 있는지 조사하기 위해 모세관 상승을 조사하였다. 처리구는 모세관 상승 차단에 이용한 재료에 따라 무처리구(no barrier layer, NBL), 대조구(control, gravel layer), SAP-100 처리구(SAP 100 layer), SAP-150 처리구(SAP 150 layer) 및 SAP-200 처리구(SAP 200 layer)으로 설정했다. 차단층 재료별 모세관 상승 시험은 투명 아크릴 칼럼(직경 7.5 cm)를 이용하였으며, 높이 30 cm 칼럼은 5 cm 칼럼을 연결하여 제작하였다. 모래 상토층과 차단층의 상토는 Joo (1993)에서 제시한 실험방법을 참고하여 5 cm의 칼럼에 토양시료를 충진한 후 틈이 없도록 연결하였다. 모래상토를 충진하는 각 5 cm별 아크릴 칼럼에는 접촉면에서 모세관의 상승이 방해되지 않도록 얇은 두께의 거름망을 이용하여 모래가 상토층 아크릴 칼럼에 고정되도록 설정하였다. 높이 30 cm 칼럼 안에 공시토양을 채우고 칼럼을 두드려 토양 내부의 공극을 최대한 제거하였고, 차단층으로서 5 cm 칼럼에는 자갈과 포화된 SAP를 채웠다.

모세관 상승에 의한 염분의 이동을 조사하기 위해 모래 상토층의 공극을 계산하고, 30 cm 아크릴 칼럼에 충진된 모래토양에 3% NaCl을 공급하였다. 준비된 차단층 위로 30 cm 칼럼을 밀착하여 설치하고, 차단층 하부에 3% NaCl를 이용하여 하향 포화시키고 지하수의 수두 높이(지하수면)를 차단층에 영향을 주지 않도록 최저 차단층의 높이를 고려하여 2 cm 미만으로 일정하게 유지하였다. 모세관 상승으로 NBL 처리구에서 상승이 종료되는 시간인 약 6시간 동안 수행되었다. 처리구 배치는 완전임의배치 법으로 배치하였고 3반복으로 수행하였다.

실험 종료 후 30 cm 칼럼을 다시 5 cm 칼럼으로 분리한 후 시료를 채취하여 토양의 수분 함량과 화학성을 분석하였다. 토양수분 함량은 일정량의 토양 시료를 채취하여 105℃로 설정된 건조기(VS-1203PJ-300, Vision Scientific Co., Ltd., Daejeon, Korea)에서 항량이 될 때까지 건조한 후 무게를 측정하는 건토중량법에 준하여 분석하였다. 토양의 화학성은 토양화학분석법에 준하여 토양시료를 음지에서 풍건하여 2 mm체를 통과한 것을 사용하였다(NIAST, 1998). pH는 pH meter (Seven Compact pH/ions220, METTLER TOLEDO, Ohio, USA)로, EC는 EC meter (Orion 3 star, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA)로 NaCl과 CEC는 1N-NH4OAc침출법으로 추출하고 염광광도계(Flame photometer; PFP7, JENWAY, Staffordshire, UK)로 분석하였다.

차단층 높이별 모세관 상승 억제

SAP을 모세관 상승 억제를 위해 사용할 수 있도록 차단층 높이를 구명하고자 하며 처리구는 시중에 판매되는 팽윤력 150배인 SAP를 사용하여 차단층 높이에 따라 무처리구(NBL), SAP-3 (SAP 150 layer 3 cm), SAP- 5 (SAP 150 layer 5 cm), SAP-10 (SAP 150 layer 10 cm)으로 설정하였다. SAP 차단층 높이별 칼럼을 준비하고, 모래상토 칼럼(30 cm)을 밀착시켜 준비하였다. 준비된 차단층 위로 30 cm 칼럼을 밀착시켜 설치한 후 3% NaCl를 차단층 높이보다 낮게 하향 포화시키고 수두의 높이(지하수면)를 2 cm 미만으로 일정하게 유지한 후 모세관 상승으로 30 cm 칼럼의 포화를 기다린다. 차단층 없는 NBL 처리구의 모세관 상승이 종료된 시기를 시험종료시기로 하였다. 처리구배치는 완전임의배치법으로 배치하였고, 3반복하였다. 시험 종료 후 토양 분석은 토양수분 함량과 토양화학성을 분석하였고, 토양수분 함량은 105℃로 설정된 건조기에서 건토중량법에 준하여, pH, EC, CEC 및 염분 함량은 토양화학분석법에 준하여 분석하였다.

통계분석

통계처리는 SPSS (ver. 12.1, IBM, New York, USA)를 이용하여 Duncan 다중검정을 통해 처리구간 평균값의 유의차를 검정하였다.

결과 및 고찰

SAP 종류별 모세관 상승 억제

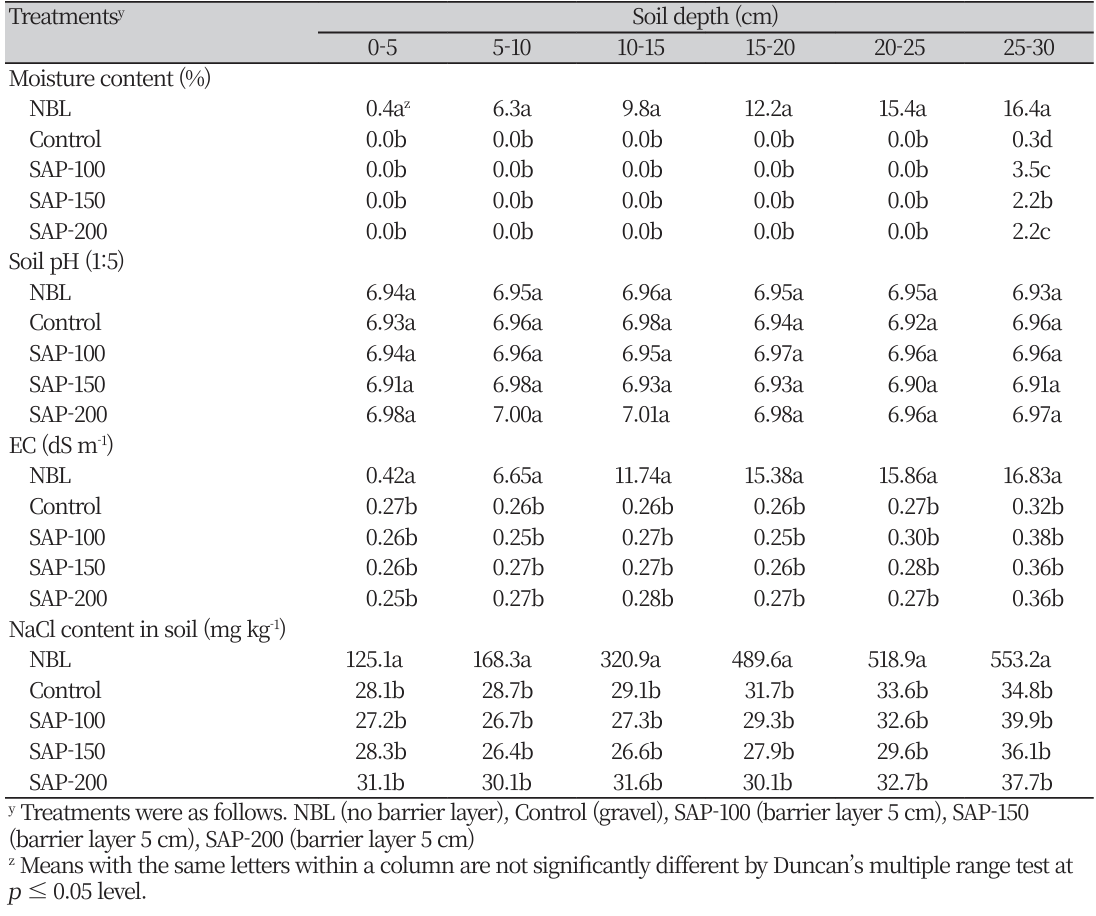

SAP 종류별 모세관 상승에 따른 토양특성변화를 조사하였다(Table 4). NBL의 수분 함량 조사 결과 0.4-16.3%의 범위를 나타냈으며, 표토로부터 토양 깊이가 증가할수록 수분 함량이 증가하고, SAP 처리구의 수분 함량은 NBL 처리구보다 감소하였다. 대조구와 SAP 처리구를 비교했을 때, 표토부터 25 cm아래까지 토양의 수분 함량이 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았고, 25-30 cm구간에서 SAP 처리구에서 대조구보다 토양수분이 증가하였다. 이는 수분이 포화된 SAP와 토양이 접촉한 부분에서 모세관 현상에 의해 포화된 SAP의 수분이 모래로 이동하였기 때문으로 판단된다(Choi et al., 2011). SAP 처리구간 비교에서 SAP의 팽윤 정도에 따른 지하수의 모세관 상승 차이는 나타나지 않았다. 이러한 결과를 통해 SAP을 차단층 원료로 사용 시 SAP 팽윤 능력은 모세관 상승에 영향을 미치지 않으며, 지하수의 모세관 상승을 차단하여 수분 상승을 방지할 수 있었다(Kim et al., 2017; Lee et al., 2014).

SAP 종류별 모래 토양의 pH 조사 결과, 수분 상승에 따른 각 처리구간 pH는 통계적으로 유의적인 차이는 나타내지 않았다. EC를 조사한 결과, NBL은 0.42-16.83 ds m-1의 범위를 보였으며, 수분 함량과 마찬가지로 토양 깊이가 증가함에 따라 EC가 증가하였다. 대조구와 SAP 처리구를 비교했을 때는 표토로부터 25-30 cm구간까지 각 처리구간에서 통계적으로 유의차가 없었다. 약간의 수분 이동이 있었던 25-30 cm 구간의 SAP 처리구에서 EC의 변화는 나타나지 않았다. 이는 SAP 처리 시 모세관 상승에 의한 염분의 이동이 나타나지 않으며, SAP를 사용한 염류 차단층 재료로 활용할 수 있을 것으로 판단된다(Kim et al., 2017).

EC의 변화는 NaCl의 이동에 의해 영향을 받게 되므로 SAP 종류별 토양 내 NaCl 함량을 조사하였다(Eun et. al., 1988; Koo et al., 2001b; Nam et al., 2008; Son et al., 2004). NBL에서 NaCl 함량은 125.1-553.2 mg kg-1의 범위를 보였으며, EC가 증가함에 따라 NaCl 함량도 증가하였다(Lee et al., 2009). 대조구와 SAP 처리구를 비교하였을 때, 처리구간에 통계적인 유의차는 발견되지 않아SAP를 차단층으로 사용 시 모세관 상승을 차단하여 모래 상토의 염분 상승 이동을 억제한 것으로 판단된다(Kim et al., 2017).

Table 4

Changes of soil properties in the sand soil by application of various SAP as capillary block materials.

차단층 높이별 모세관 상승 억제

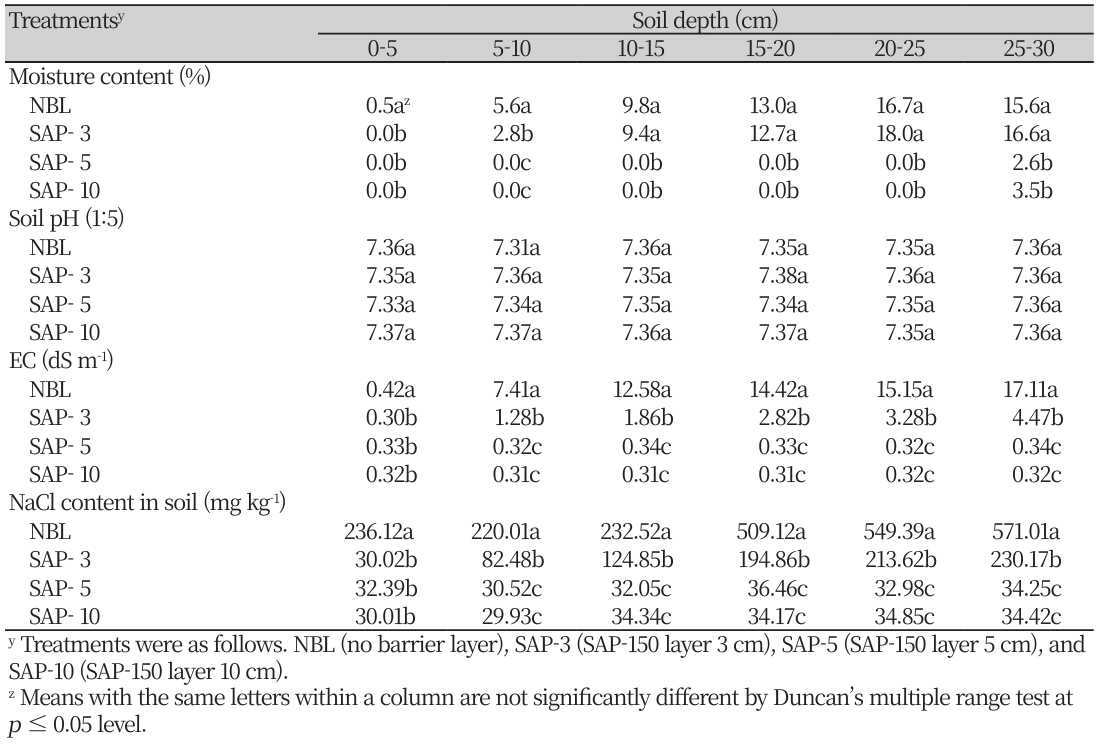

SAP 차단층 높이별 모세관 상승에 따른 토양의 특성 변화를 조사하였다(Table 5). NBL의 수분 함량 조사 결과 0.4915.63%의 범위를 나타냈고 표토로부터 토양 깊이가 증가할수록 수분 함량이 증가했으며, SAP 처리구의 수분 함량은 NBL 처리구보다 감소하였다. SAP 처리구는 표토부터 5 cm아래까지 토양의 수분 함량이 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았고, 5-10 cm구간부터 SAP-3가 2.8-16.6%의 범위를 나타냈으며, 표토로부터 토양 깊이가 증가할수록 수분 함량이 증가하였다. SAP-5와 SAP-10은 25-30 cm 구간을 제외한 구간에서 수분 함량의 증가를 확인할 수 없었다. 이러한 결과를 통해 SAP 차단층이 지하수의 모세관 상승 차단함으로 수분 상승이 억제되었다(Kim et al., 2017; Lee et al., 2014). SAP 차단층 높이별 모래 토양의 pH 조사 결과, 수분 상승에 따른 각 처리구간 pH는 통계적으로 유의적인 차이는 나타내지 않았다. EC를 조사한 결과, NBL은 0.42-17.11 ds m-1의 범위를 보였으며, 수분 함량과 마찬가지로 토양 깊이가 증가함에 따라 EC가 증가하였다. SAP 처리구는 표토부터 5 cm아래까지 토양의 EC는 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았고, 5-10 cm구간부터 SAP-3가 1.28-4.47 ds m-1의 범위를 나타냈으며, 수분 함량이 증가함에 따라 EC가 유의한 수준으로 증가하였다. SAP-5와 SAP-10은 모든 구간에서 EC의 유의한 차이를 관찰할 수 없었으며, 약간의 수분 이동이 있었던 25-30 cm 구간에서도 EC의 유의적인 변화는 나타나지 않았다.

NaCl 함량 조사 결과 NBL에서 236.1-571.0 mg kg-1의 범위를 보였으며, EC가 증가함에 따라 NaCl 함량도 증가하는 경향이 확인되었다. SAP 처리구는 SAP-3가 5-10 cm구간부터 82.5-230.2 mg kg-1의 범위를 나타냈으며, SAP-5와 SAP-10은 모든 구간에서 NaCl 함량의 증가를 확인할 수 없었다. 이러한 결과를 통해 SAP 차단층이 지하수의 모세관 상승 차단하기 위해서는 최소 5 cm이상의 차단층 높이가 필요하였다.

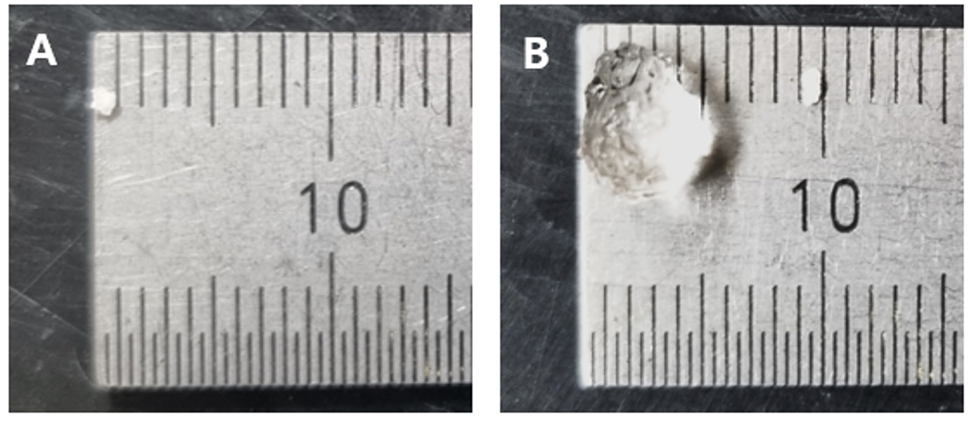

본 실험 결과를 종합하였을 때 SAP는 팽윤 능력과 상관없이 모세관 차단 효과를 보였으며, 자갈층과 비교하였을 때 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않아 SAP가 모세관 차단층 재료로서 사용할 수 있었고(Table 4), SAP를 모세관 차단층으로 사용할 경우 두께는 지하수면으로부터 약 5-10 cm 정도로 조사되었다(Table 5). 자갈은 배수층에 사용 시 모세관 공극이 파괴되어 수분의 상승이 일어나지 않는 것으로 알려져 있다(Kim et al., 2017). 팽윤된 SAP는 약 4 mm정도로 자갈의 입경을 나타내어 모세관 현상에 의한 수분의 상승을 억제하는 것을 본 연구에서도 확인하였다(Table 4). 수분 흡수 전의 SAP의 입경은 약 1 mm 정도로 작으나 수분 흡수 후에는 약 5-6 mm 정도로 팽창하여 SAP 입자부피가 약 100200배 정도 증가되었다(Fig. 1). 다만, 팽윤된 SAP는 겔(gel) 형태로 입자에 외부 압력이 가해지는 경우 쉽게 붕괴될 수 있다(Fig. 1). 모세관 차단층은 토층 하부에 존재하므로 지속적으로 답압이 가해지는 경우 팽윤된 SAP 입자는 자갈의 형태를 유지하기 어려울 수 있다. 따라서 이러한 단점을 보완하기 위해서 본 실험에서 사용한 칼럼과 같이 SAP가 차단층의 형태를 유지해줄 수 있는 SAP 피복자재에 관한 보완 연구가 필요한 것으로 생각된다.

요약

본 연구는 모래 토양 내 배수층에 고흡수성수지(SAP)의 적용이 지하수와 염분 상승 억제에 미치는 효과를 평가하기 위해 수행하였다. SAP 종류별 모세관 차단 시험(1차 시험) 처리구는 무처리(NBL), 대조구(gravel), SAP-100, SAP150 및 SAP-200 처리구로 설정하였고, 차단층 높이별 모세관 차단 시험(2차 시험) 처리구는 무처리(NBL), SAP-3 (SAP150 layer 3 cm), SAP-5 (SAP-150 layer 5 cm) 및 SAP-10 (SAP-150 layer 10 cm)로 설정하였다. 1차 실험에서 NBL과 SAP처리구를 비교하였을 때 pH는 통계적으로 유의미한 차이가 없었으며, 모세관 상승을 억제하여 EC, 토양수분 및 NaCl 함량 이 감소하였다. NBL와 비교하였을 때 2차 실험에서 SAP-5와 SAP-10은 모세관 상승이 나타나지 않아 모래 토양의 EC, NaCl 함량 및 수분 함량 변화는 나타나지 않았다. 상기 결과들을 종합할 때, SAP의 적용이 염분의 상승을 억제하여 NaCl 이동을 차단하였으며, SAP를 모세관 차단층 재료로 사용할 때 두께는 5-10 cm가 적절하였다.