서 론

2023년 한반도 기후변화 전망보고서에 따르면 우리나라는 2022년부터 이어졌던 남부지방의 긴 가뭄이 해소된 후 곧바로 2023년에 이어진 여름철 집중호우, 3월의 때이른 고온 현상, 그리고 9월의 때늦은 고온 현상과 극심한 기온 변동폭 등 양극화된 날씨의 특징을 보였다(NIMS, 2023). 이러한 기후변화는 전 세계적으로 영향을 미치고 있으며, 기온상승으로 인해 전이지대는 한지형 잔디에서 난지형 잔디로 대체될 것이라고 하였다(Jerry, 2017). 미국의 경우 최근 몇 년 동안 많은 난지형 잔디인 한국잔디 품종이 등장하였고, 여러 지역 미국 골프장에서 한국잔디 사용이 증가하였다(Lyman et al., 2007; Gelernter et al., 2017).

국내에서는 한국잔디(Zoysia spp.) 들잔디(Zoysia japonica), 금잔디(Z. matrella), 갯잔디(Z. sinica), 왕잔디(Z. macrostachya)가 확인되었고, 이들 종 중에서 중간의 형태적 특성을 보이는 교잡종과 변이종이 존재한다고 보고되어 있다(Choi et al., 2017). 중간적 형태특성을 보이는 hybrid zoysiagrass류는 초장, 엽폭, 엽장, 종자길이와 폭, 화수당 종자수 등 다양한 형태적 변이를 보이고 있다(Bae et al., 2010).

한국잔디 연구는 1962년부터 진행되어 오면서(Hong and Yeam, 1985) 환경적응성이 우수한 특성을 보이는 다양한 영양계 신품종들이 개발되고 있다(Bae et al., 2023; Choi and Yang, 2004; Choi et al., 2017; Kim et al., 1999; Tae et al., 2014). 그 중 교배를 통해 육성된 품종은 갯잔디와 금잔디 간에 인공교배를 통해 잎의 녹색도가 매우 높은 ʻ세녹’과 밀도가 높은 ’세아’ 있다(Choi and Yang, 2004; Choi et al., 2017).

현재 국립산림품종관리센터에 잔디 속으로 총 58품종이 품종보호출원되어 있으며, 그 중 2024년도 ʻ세천’, ʻ세한’, ʻ세단’, ʻ단지’, ʻ입지’, ’조이그린’을 포함하여 총 36 품종이 품종보호등록되어 있다(Korea Seed and Variety Service, 2024).

한국잔디는 내환경성과 환경보호 기능이 우수하고(Emmons, 1995), 거의 모든 토양과 기후에서 생장할 수 있어 골프장, 공원, 경기장, 제방 등에서 넓게 사용되고 있다(Al-Khayri et al., 1989). 최근 조경용, 스포츠용으로의 활용도가 높아지고 있고, 정원용 고품질 잔디와 학교운동장에 조성이 가능한 한국잔디 내답압성 품종 개발이 필요하다(Choi and Yang, 2013).

본 연구는 국내에서 수집한 한국잔디 유전자원 중 2계통의 인공교배를 통해 선발한 계통 중 중·세엽 형태이면서 고품질 특성을 보이는 신품종을 개발하고자 수행되었으며, 이들 중 형태적으로 구별성, 안정성이 확인되었고, 중엽 형태이면서 밀도가 높은 계통을 ’세찬’이라 명명하여 보고하고자 한다.

재료 및 방법

한국잔디 유전자원 수집 및 인공교배

2010년부터 2013년까지 산간, 도서 및 내륙지역에서 엽폭, 잎털 유무, 종자 형태 등 생육 환경별로 다양한 변이를 보이는 한국잔디(Zoysia spp.) 유전자원 357개체가 수집되었다. 수집된 한국잔디 유전자원은 국립산림과학원 산림바이오소재연구소 잔디유전자원보전원(경남 진주시 소재)에 식재 후 유지·관리를 하였다. 동일한 환경조건에서 생육 능력의 차이를 확인하기 위해 사질토양에 잔디를 줄떼로 심고, 뿌리 활착을 위해 하루에 1번 관수하였으며, 식재 1개월 후에는 2주 1회 관수하였다. 고유한 엽색과 형태를 확인하기 위해 시비는 처리하지 않았으며, 잔디 생육시기에는 성숙한 잎 길이를 측정하기 위해 잔디깎기를 수행하지 않았다.

한국잔디 유전자원 357개체를 대상으로 형태, 생장, 밀도 및 피복력을 조사하여 우수한 특성의 교배계통을 선발하였다. 선발된 교배계통들은 포복경을 채취하여 가로, 세로 215 mm2 정사각 화분에 식재하였으며, 식재 후에는 국립산림과학원 산림바이오소재연구소 유리 온실로 옮겨 최저 10℃, 최고 35℃, 습도 최저 45%, 최고 70% 조건에서 생육을 관찰하였다. 2014년도 5월에 피복력 및 밀도가 우수한 유전자원 JO (Zoysia matrella) 모본과 Z1060 (Z. japonica) 부본 간 인공교배를 수행하였다. 인공교배 방식은 한국잔디의 경우 자예선숙 특성(Forbes, 1952; Choi et al., 2008)을 가지고 있기 때문에 암술만 개화된 상태에서 제웅없이 부본의 꽃가루를 받아 인공교배 후 유산지 봉투를 씌우는 방식으로 수행하였다.

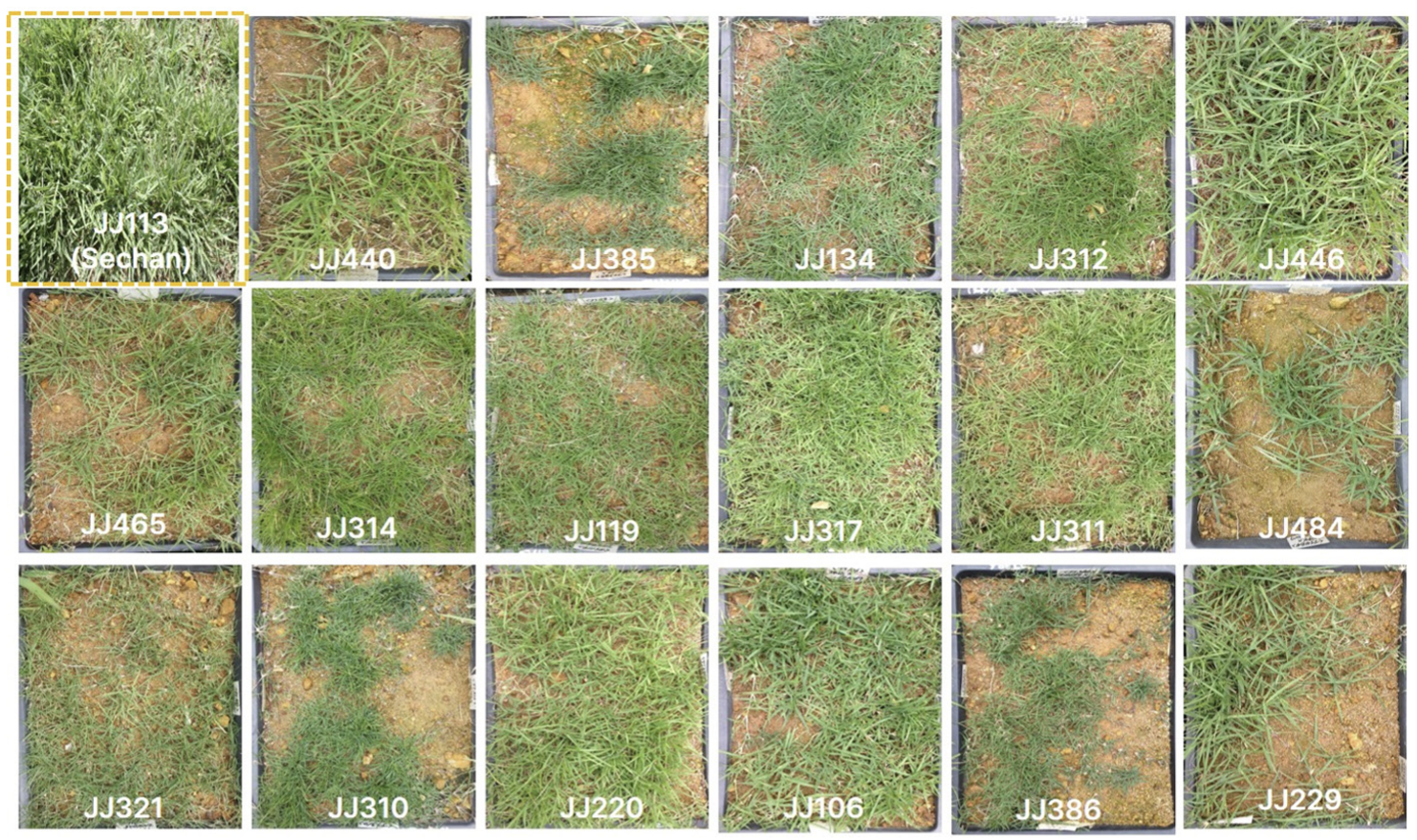

인공교배 실시 후 2개월이 지난 7월에 종자를 수확하여 실온에서 2주간 후숙을 하였고, 25% KOH에 30분간 침지 후 흐르는 물에 12시간 수세한 후 페트리디쉬에 종자를 파종하여 발아를 시켜 교배후대(F1)의 유묘를 획득하였다. 교배후대(F1) 중 생육이 우수하고 밀도가 높은 특성의 JJ113을 선발하였다(Fig. 1).

형태 및 잔디품질 특성 조사

특성조사는 2014년 9월부터 2016년 8월까지 수행되었으며, 대조품종은 들잔디(Zoysia japonica), 금잔디(Z. matrella), 육종품종 ’세찬’을 사용하였다

들잔디와 ’세찬’의 형태적 특성을 비교하기 위해 2014년에 획득한 JJ113 유묘를 2015년에 산림바이오소재연구소 잔디유전자원보전원(경남 진주시 소재)에 증식 후 2015년과 2016년 2년간 생육 최성기인 7~8월에 조사를 실시하였다. 이 때 생육 진전속도가 비슷한 줄기 20개를 무작위로 선택하여 측정한 후 평균 및 표준오차를 계산하였다. 초장은 식물체의 지면에서부터 최상부까지의 길이를 측정하였고, 엽장은 줄기의 가장 위쪽 잎인 기엽으로부터 2-3번째 잎몸의 길이를 조사하였다. 엽폭은 2-3번째 잎의 최대폭으로 측정하였고, 엽각도는 2-3번째 잎몸이 줄기로부터 벌어진 정도를 각도기를 이용해 측정하였다. 최하위 잎 높이는 지면으로부터 줄기 최하위에 붙은 잎의 기부까지의 높이를 측정하였다(Choi and Yang, 2006). 잎털의 유무는 육안으로 관찰해 잎몸의 앞뒤에 비교적 많이 있는 경우(2), 거의 없거나 앞면에만 있는 경우(1), 털이 없는 경우(0)로 구분했다.

잔디품질 특성은 들잔디, 금잔디와 ’세찬’의 밀도와 생육 정도를 비교하기 위해 m2 면적 내 줄기개수를 조사하였고, 엽색은 갈색 1, 진녹색 9로 1~9등급으로 나누어 가시적으로 평가하였으며, 촉각적 잎 질감은 손으로 느껴지는 느낌을 거친 1, 부드러움 9로 1~9등급으로 나누어 평가하였다. 봄철 그린업률은 봄철에 휴면이 타파되어 피복면적을 기준으로 하여 새로운 녹색 잎이 출현한 정도를 평가하였고, 생육속도는 일정 면적에서 지상 포복경과 잎이 생장하여 밀도가 차나가는 정도를 아주 느리다 1, 아주 빠르다 9로 나누어 1~9까지 가시적으로 평가하였다. 모든 조사는 4반복으로 실시하였다. 포복경마디 길이와 두께는 포복경마디 끝에서 3번째 마디의 길이와 두께를 10반복으로 조사하였다.

통계분석은 SAS프로그램(ver.9.1, Cary, NC, USA)를 이용하여 t-test와 DMRT(Duncan’s multiple rang test) 분석을 실시하였고, 평균간 유의성 검정은 5%수준에서 유의적인 차이를 확인하였다.

답압에 의한 초분광 이미지 분석

답압 스트레스에 견디는 능력은 초분광 카메라(Specim IQ, Specim Ltd, Oulu, 핀란드)를 이용하여 잔디 품질을 평가하였다. 카메라의 초분광 이미지 광원은 태양광을 사용하였다. 획득된 반사율을 보정하기 위해 99% barium sulfate white reference를 이용하여 이미지와 함께 촬영하였다. 대조품종은 ʻ밀록’, ʻ세녹’, ʻ세아’, ʻ세영’, ʻ안양중지’, ʻ장성중지’, ’제니스’와 육종품종 ’세찬’을 사용하였다.

답압은 토양 답압(soil compaction)에 의한 잔디 근권부 피해와 지상부의 마모(wear injury)피해를 구분하기는 쉽지 않으며 종합적이다(Carrow and Petrovic, 1992).

답압 스트레스는 토양 답압과 마모처리를 위해 운동장용 롤러기계(SYC-210, 삼양중공업, 중량 500 ㎏, 주행속도 5 ㎞·h-1, 광주광역시, 대한민국)를 이용하였다. 2024년도 6월 7일부터 6일 동안 1시간씩 강한 답압 수준으로 ㎡당 운동에너지 총 35,800J로 처리하였다. 답압에 의한 잔디 생육 회복 정도를 평가하고자 초분광 이미지는 답압 스트레스를 처리한 직후와 처리 후 28일 뒤 품종별 6반복으로 촬영되었다. Python (3.12)과 python 패키지(Spectral, matplotlib, PIL, serborn)를 이용하여 전체 영역의 반사율, 식생지수를 계산하였다(Table 1). 그 중 NDVI(Normalizes difference vegetation index)는 Red와 NIR(Near Infrared) 영역의 반사율 차이를 이용하여 작물의 건전성을 평가하는 식생지수로 식물의 건전성이 나빠지는 경우 적색 영역의 반사율이 증가하고 NIR 영역의 반사율은 감소한다고 알려져 있으며 다음과 같이 계산하였다(Rouse et al., 1974).

NDVI = (R800-R680)/(R800+R680)

EVI(Enhanced vegetation index)는 기존 NDVI에서 해소하기 힘든 토양, 대기의 노이즈를 해소하기 위해 개발된 식생지수로 다음과 같이 계산하였다(Liu and Huete, 1995; Huete, 1997).

EVI = 2.5×(NIR – Red)/(NIR +6×Red–7.5×Blue)

SRI(Simple ratio index)는 식물을 간단하게 평가할 수 있는 지수로 초기 잔디의 품질을 평가하기 위해 개발된 식생지수로 다음과 같이 계산하였다(Birth and McVey, 1968).

SRI = R900/R680

PSSRa(Pigment specific simple ratio / chlorophyll a)는 색소체(pigment)와 밀접하게 관련이 있는 파장대를 이용하여 엽록소 a와 높은 상관관계를 가지는 식생지수로 다음과 같이 계산하였다(Blackburn, 1998).

PSSRa = R800/R675

계산된 식생지수는 python의 scipy와 statsmodels 패키지를 이용해 일원배치분산분석(One way Anova)으로 수행하고 Tukey's HSD post hoc Test 를 통해 검정을 하였다.

품종보호권 등록

선발된 잔디 ’세찬’은 2015년과 2016년 2년간 포장적응 실험을 통해 안정성, 구별성, 적응성이 확인되어 2016년 ’세찬’으로 명명하여 국립산림품종관리센터에 품종보호출원이 되었다(출원번호: 2016-36호). 2021년 3월에 식물신품종보호법에 따라 품종보호권이 등록되었다(품종보호: 제232호)(Fig. 2).

결과 및 고찰

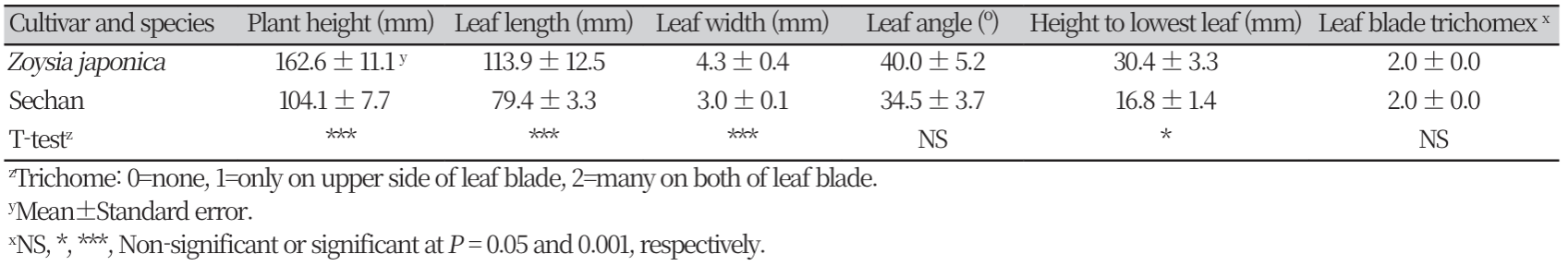

ʻ세찬’의 초장과 엽장은 각각 104.1과 79.4 mm로 들잔디에 비해 낮고 짧은 특성을 나타내었다(Table 1). 엽폭은 ’세찬’ 3.0 mm로 들잔디 4.3 mm보다 좁은 특성의 중엽형태를 보였다. 엽각도는 ʻ세찬’ 34.5°, 들잔디 40.4°로 유의한 차이를 나타내지 않았다. ’세찬’의 최하위 잎의 높이는 16.8 mm로 들잔디에 비해 낮게 자라는 특성을 나타내었다. ’세찬’의 잎털은 들잔디와 같이 잎몸 앞면에 존재하는 특성을 보였다.

잔디밀도와 관련이 있는 줄기개수는 m2 당 금잔디가 7168.9개로 가장 많았으며, ’세찬’이 4608.9개로 금잔디에 비해 약 1.6배가 적었지만 들잔디 2626.7개 비해 약 1.8배가 많은 특성으로 이는 들잔디 보다 밀도가 높은 장점을 확인할 수 있었다(Table 2). 엽색은 금잔디가 8.4로 진한 녹색을 나타낸 반면 ’세찬’과 들잔디가 각각 5.7과 5.6으로 유사하게 연두색을 나타내었다. 잔디질감은 들잔디가 2.4로 두 종에 비해 상당히 거친 느낌이었고, ’세찬’은 7.4로 금잔디와 들잔디에 비해 부드러운 느낌이었다. 봄철 그린업률은 3월 중순부터 잎이 나오기 시작한 ’세찬’과 들잔디는 각각 47.8%와 45.0%로 유사하였으며, 금잔디에 비해 그린피복률이 높았다. 생육속도도 ’세찬’과 들잔디가 각각 6.8과 6.9로 유사하였고, 금잔디에 비해 지상 포복경과 잎이 생장하여 밀도가 높아지는 정도가 빠른 특성을 나타내었다. 새로운 식물체를 형성하고 잔디의 밀도를 높이는데 중요한 역할을 하는 지상 포복경의 특성을 조사한 결과 ’세찬’의 포복경마디 길이는 12.7 mm로

Table 2

Comparative density, visual performance and characteristics of stolon on Zoysia japonica, Z. matrella and ‘Sechan’ zoysiagrass.

들잔디 21.9 mm와 금잔디 18.8 mm보다 짧았으며, 포복경마디 두께는 1.63 mm로 들잔디와 유사하였고, 금잔디 0.76 mm보다 2배가 굵은 특성을 나타내었다. 굵은 직경의 포복경을 갖는 잔디는 광합성 산물 저장에 유리하고, 답압 피해로부터 지상부가 재생하는데 필요한 양분을 공급할 수 있다고 하였다(Lulli et al., 2012).

ʻ세찬’ 품종은 중엽형으로 줄기밀도가 높고, 지상 포복경과 잎의 생육속도가 빨라 양질의 뗏장 생산 및 고품질 잔디밭 형성이 가능하며, 지면에서부터 최하위 잎의 높이가 낮아 잔디를 낮게 깎을 수 있는 장점이 있다(Choi et al., 2017).

잔디는 다른 식물과 달리 답압 피해가 발생하는데 토양 답압은 사람, 장비 또는 차량의 이동에 의한 토양 물리성 변화는 근권부 발달이 생육에 중요하게 작용한다고 보고되었다(Glab and Szewczyk, 2014). 마모는 사람 또는 장비에 의해 식물체가 잘려나가고, 마찰에 의한 표피조직의 상처에 따른 기계적 손상은 엽 단면의 두께나 유관속 발달 정도와 관련이 있다고 하였다(Carrow, 1995; Glab et al., 2015). 답압은 토양 물리적 환경과 지상부 생육에 모두 영향을 주며, 심한 토양 답압과 마모로 인한 생장점 손상은 잔디의 생장 및 밀도 유지에 어려움이 커진다(Lee and Lee, 2021; Han et al., 2015).

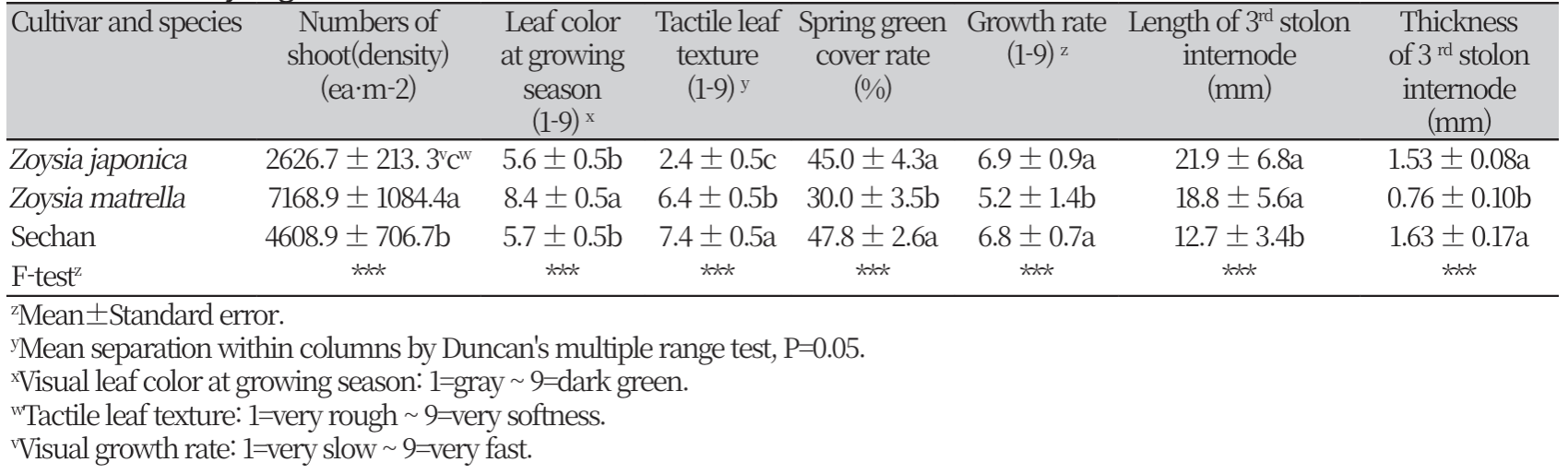

답압처리에 의한 잔디 품질 평가를 위해 초분광 이미지를 통한 식생지수 분석을 진행하였다. 마모와 토양 답압 스트레스에 민감하게 반응한 식생지수 NDVI, EVI, SRI, PSSRa를 이용하여 ʻ밀록’, ʻ세녹’, ʻ세아’, ʻ세영’, ʻ안양중지’, ʻ장성중지’, ʻ제니스’와 ’세찬’ 품종별 답압 스트레스를 처리한 직후 생육과 회복 정도를 확인하였다(Fig. 3). 답압스트레스 처리 직후 8 품종 중 ’세찬’과 ’세영’이 모든 식생지수에서 유의한 차이를 보였다. 특히 ’세찬’의 경우 NDVI 0.35, EVI 0.29, SRI 2.73, PSSRa 2.34로 다른 품종들보다 식생지수가 높은 결과를 나타내었다. 답압스트레스 처리 28일 후 회복 정도를 확인한 결과 ’세찬’은 모든 식생지수에서 유의한 차이를 보였으며, NDVI 0.54, EVI 0.41, SRI 4.62, PSSRa 4.10으로 다른 품종들보다 식생지수가 높은 결과를 나타내었다. 이는 마모스트레스 처리에 따른 금잔디와 들잔디의 생육을 비교한 결과 금잔디가 들잔디에 비해 NDVI값이 더 높게 나타나 마모 스트레스에 대해 더 강한 저항성을 확인할 수 있었다는 보고를 통해 NDVI 식생지수로 마모 스트레스에 의한 잔디 건전성이 감소하는 것을 확인할 수 있었으며, PSSRa는 마모 스트레스 처리에 의한 감소 폭이 크게 나타낸다는 보고와 유사한 결과를 나타내었다(Jung et al., 2022). 본 연구에서 이용된 식생지수들을 종합하였을 때 ’세찬’은 다른 품종들 대비 답압스트레스 직후 생육이 유지되고, 회복력이 높은 결과를 나타내어 답압에 대한 저항성을 확인할 수 있었다.

ʻ세찬’ 품종은 토양 답압과 마모에 의한 지상부 생육 피해로부터 잔디 건전성이 유지되고, 회복력이 높아 학교운동장, 경기장 등과 같은 답압이 심한 장소에서 잔디 생장 및 밀도를 유지를 할 수 있는 장점이 있다(Lee and Lee, 2021; Han et al., 2015).

Fig. 3

Heatmap of vegetation indices (NDVI, EVI, SRI, PSSRa) across eight zoysigrass cultivars. The values represent the actual measurements of each vegetation index, with statistical significance of pairwise differences determined by Tukey’s HSD test (p<0.05, *; p<0.01, **). Brighter colors (greenyellow) indicate higher vegetation index values, while darker colors (red) represent lower values.

요약

한국잔디 신품종 ’세찬’은 피복력 및 밀도가 우수한 잔디유전자원 JO (Zoysia matrella) 모본과 Z1060 (Z. japonica) 부본 간에 인공교배를 수행하였고, 교배후대(F1) 중 생육이 우수하고 밀도가 높은 특성의 JJ317을 선발하였으며, 이를 ’세찬’이라 명명하여 품종보호권(품종보호 제232호)을 등록하였다. ’세찬’의 특성은 엽폭는 3.0 mm 중엽 형태이고, 들잔디에 비해 엽장은 79.4 mm로 짧은 편이며, 최하위 잎의 높이가 16.8 mm로 낮은 특성을 나타내었다. 줄기개수는 금잔디에 비해 적었지만 들잔디에 비해 약 1.8배가 많아 높은 줄기밀도 특성을 보였다. ’세찬’의 봄철 그린 피복률과 생육속도는 들잔디와 유사하였다. 지상 포복경 마디 두께는 1.63 mm로 들잔디와 유사하였고, 금잔디에 비해 2배가 굵었다. 마모와 토양 답압에 의한 답압스트레스 처리 후 초분광 분석결과 답압에 민감하게 반응한 식생지수 NDVI, EVI, SRI, PSSRa에서 높은 결과를 나타내어 ’세찬’의 답압에 대한 저항성을 확인할 수 있었다.