기후변화는 전 지구적으로 진행되고 있으며, 국내에서는 주로 평균기온 상승과 열대성 호우 등으로 나타나며 여러 분야에 영향을 주고 있다. 그 중에서도 농업 분야는 기후변화에 매우 취약한 분야 중 하나이다(Yun et al., 2001). 적정 온도와 강수량, 일조 등 환경요인에 대한 의존도가 높은 농업은 환경요인 변화에 의한 생산량 손실의 위험이 크고, 이는 식량안보에 대한 위협으로 이어진다(Gregory et al., 2005). 한반도의 평균온도는 이미 지난 109년(1912~2020년) 동안 1.6℃ 상승하였으며, 이에 따라 재배적지 한계선이 북상하고 있고, 지자체에서는 아열대 작물 도입을 장려하고 있다(Jeong et al., 2020; Kim et al., 2021; Kim et al., 2009). 이러한 농작물 생산 시스템의 변화뿐만 아니라 병해충과 잡초의 이상 발생 가능성 또한 높아지고 있다(Patterson et al., 1999). 평균기온 상승은 잡초의 빠른 출아와 생육을 촉진하여 농작물 생산량을 저하시키는 요인이 될 수 있다(Peters et al., 2014; Ramesh et al., 2017). 따라서 효과적인 잡초 관리를 위해 미래 기후변화에 따른 잡초 발생 대응이 필요하다.

깨풀(Acalypha australis L.)은 동아시아 원산의 대극과 일년생 여름잡초로, 전국에 분포하며 주로 밭과 밭둑에 발생한다. 최근, 콩밭이나 사과 과수원 등 다양한 작물 재배지에서 발생이 증가하고 있다(Kim et al., 2016). 깨풀은 봄부터 여름까지 넓은 기간에 걸쳐 연속적으로 발아하는 특성이 있으며(Yoo et al., 2012), 제초제 내성이 의심되고 있어 초기 방제가 매우 중요하다(Kwon et al., 2004).

평균기온 상승으로 깨풀의 출아 시기와 생육이 빨라질 것으로 예상되며, 적절한 방제 시기를 놓치게 되면 작물과의 경합으로 큰 피해가 우려된다(Yoo et al., 2012). 기후변화에 따른 깨풀 발생 시기를 미리 예측하여 대응할 수 있다면 그 피해를 크게 경감시킬 수 있을 것이다.

따라서 본 연구에서는 온도에 따른 깨풀의 발아 특성을 확인하고, 발아 모델을 개발하여 깨풀의 발생 시기를 예측하고자 실험을 진행하였다.

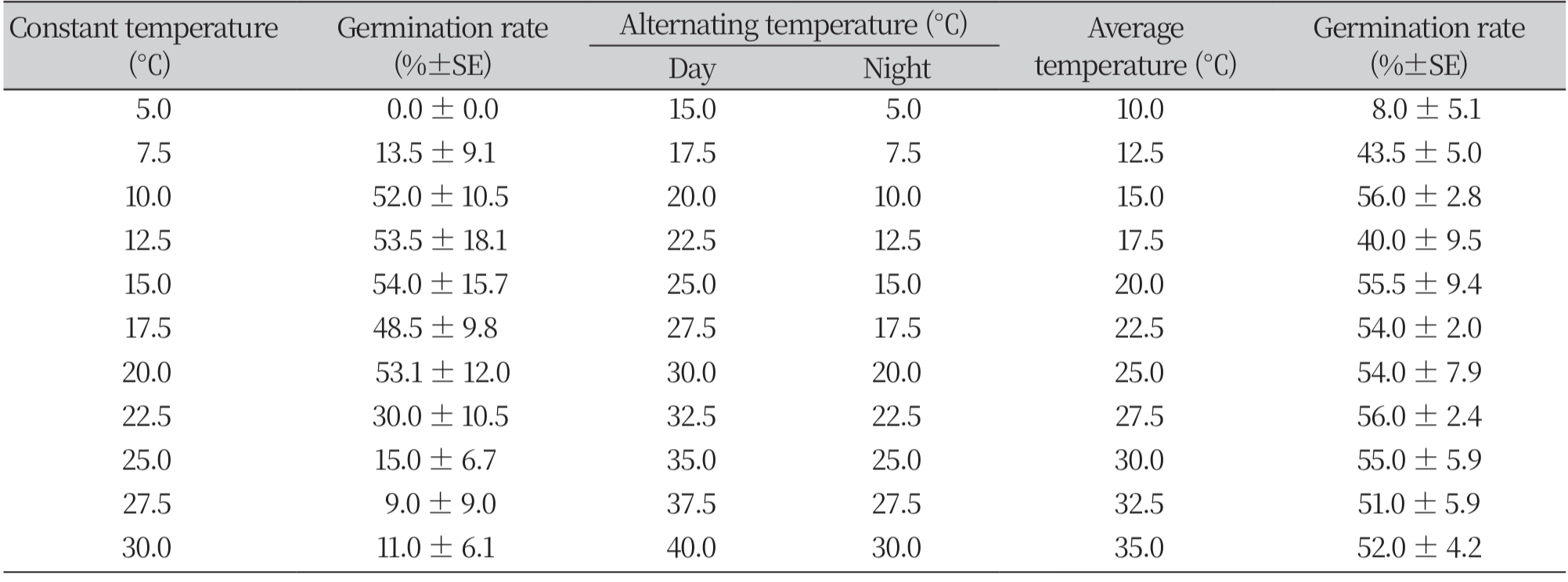

실험재료로 사용된 깨풀 종자는 2019년 대구에서 채집된 것을 증식하여 사용하였다. 직경 10 cm의 Petri-dish에 증류수를 적신 여과지를 깔고 깨풀 종자를 50립씩 일정한 간격으로 치상하여 온도 및 광 제어가 가능한 Multiroom incubator (JSMI-08CPL, JSR, Gongju, Korea)에서 발아시켰다. 주야간 온도가 동일한 정온조건은 5℃부터 30℃까지 2.5℃간격으로 11조건, 주야간 10℃ 변온조건(주/야 – 12/12h)은 15/5℃부터 40/30℃까지 2.5℃간격으로 11조건이며, 각 조건 당 4반복으로 수행하였다. 정온조건은 36일, 변온조건은 28일차까지 2일 간격으로 발아 개체 수를 조사하였다.

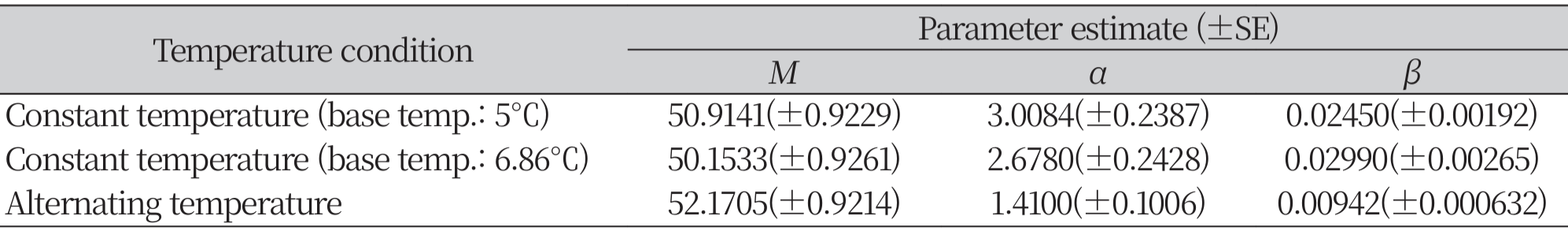

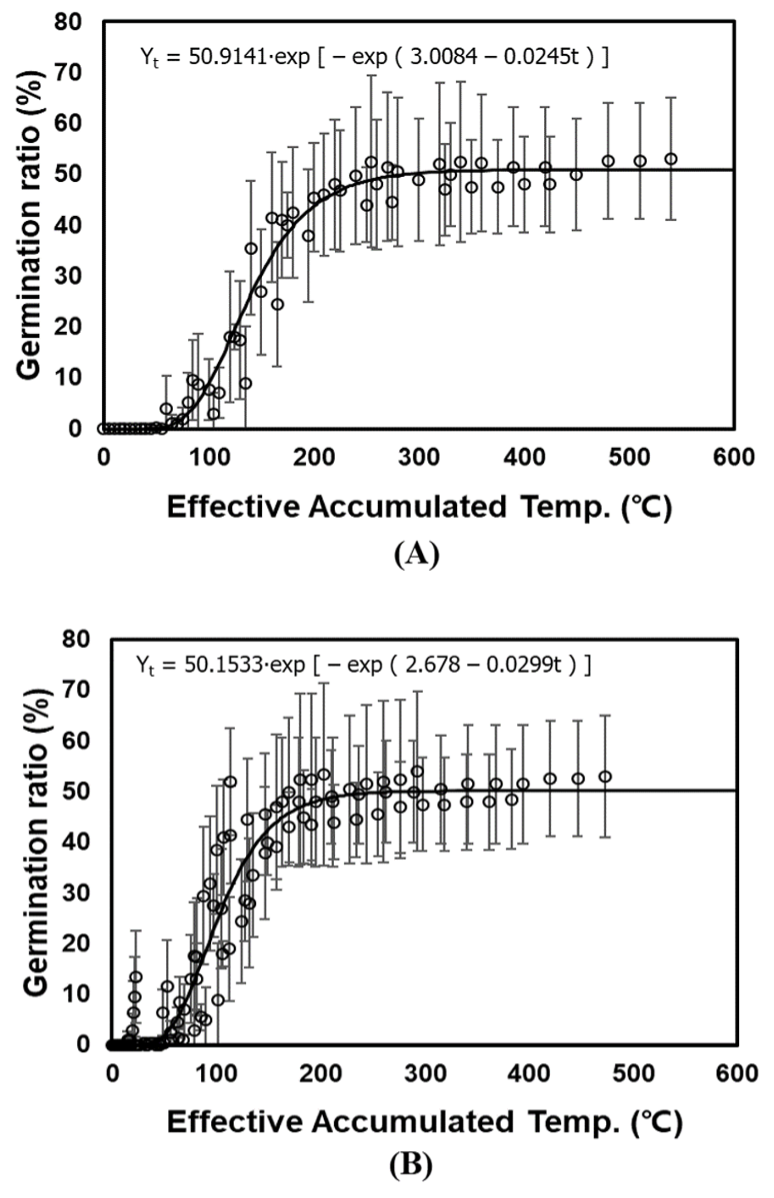

조사된 데이터는 SAS v9.4 (SAS Institute, Cary, NC, USA)를 사용하여 ANOVA 분석을 하였으며 식 (1)과 같이 Gompertz model을 적용한 비선형회귀분석을 실시하였다(Gompertz, 1825).

Yt = m * exp[ − exp (α – β*t)] (Yt: 온도 t에서의 누적 발아 개수; m: 예상되는 최대 발아 개수; α, β: 추정 모수; t: 유효적산온도)

결과를 바탕으로 발아기준온도를 보정하고 재분석하여 두 가지 발아모델식을 도출하였고, 2024년 기상청 기온 데이터(KMA, 2024)를 적용하여 깨풀의 최초발생시기를 예측하였다.

실험결과 깨풀의 최종발아율은 약 50~55% 였다(Table 1). 정온 및 변온조건에서 깨풀의 발아최적온도는 각각 15~20℃ 및 25/15~40/30℃로, 정온조건에 비해 변온조건에서 발아최적온도의 범위가 넓었다(Table 1). 야간온도가 같은 5/5℃와 15/5℃에서 발아율은 각각 0%와 8%로 차이가 미미했으나, 주간온도가 같은 15/15℃와 15/5℃에서 발아율은 각각 54%와 8%로 차이가 크게 났기 때문에, 주간온도보다 야간온도가 깨풀의 발아율에 더 영향을 주는 것으로 판단된다(Table 1).

정온 5℃ 조건에서 깨풀은 발아하지 않았으며, 이를 발아기준온도로 설정한 발아모델식은 다음과 같다(Table 2, Fig. 1A).

Yt = 50.9141 * exp[ − exp (3.0084 – 0.0245*t)]

식 (2)에서 Yt가 1이 되는 t를 누적 일수로 나눈 값은 6.86이었다. 따라서 6.86℃를 발아기준온도로 설정하여 다음과 같은 발아모델식을 얻었다(Table 2, Fig. 1B).

Yt = 50.1533 * exp[ − exp (2.678 – 0.0299*t)]

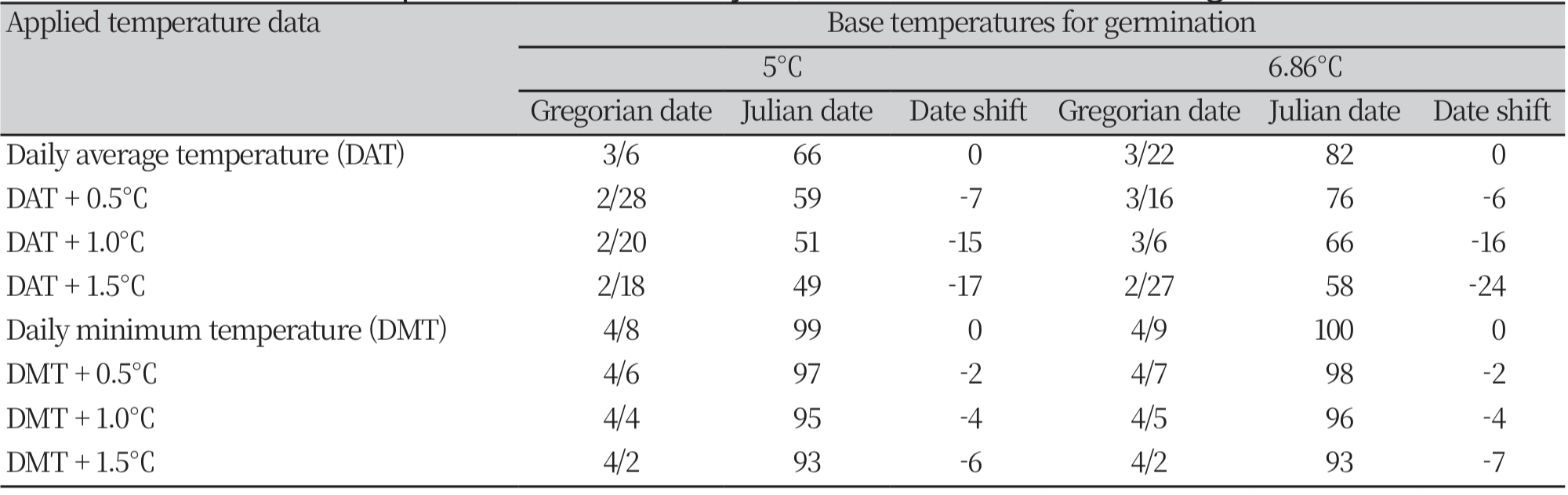

식 (2)와 식 (3)에 기상청의 2024년 전라북도 전주시의 일평균기온을 적용하여 분석한 결과는 Table 3과 같다. 발아기준온도를 5℃로 설정했을 때 깨풀 발생이 시작되는 유효적산온도는 66.9℃이며, 2024년 1월 1일부터 3월 6일까지의 누적 일평균기온은 67.0℃로, 3월 6일(Julian date (JD) 66)에 깨풀의 최초 발생이 예측되었다. 일평균기온 0.5, 1.0 및 1.5℃ 상승했을 때 깨풀의 최초 발생일은 각각 2월 28일(JD 59), 2월 20일(JD 51) 및 2월 18일(JD 49)로 예측되었으며, 각각 7, 15 및 17일이 빨라질 것으로 예측되었다. 발아기준온도를 6.86℃로 설정했을 때 깨풀 발생이 시작되는 유효적산온도는 44.0℃이며, 3월 22일(JD 82)에 깨풀의 최초 발생이 예측되었다. 일평균기온 0.5, 1.0 및 1.5℃ 상승했을 때 깨풀의 최초 발생일은 각각 3월 16일(JD 76), 3월 6일(JD 66) 및 2월 27일(JD 58)로 예측되었으며, 각각 6, 16 및 24일이 빨라질 것으로 예측되었다.

Table 3

Emergence date of Acalypha austrails predicted by applying Korea Meteorological Administration (KMA) temperature data of Jeonju-si, Jeonbuk State in 2024 to germination models

주간온도보다 야간온도가 깨풀의 발아율에 영향을 준다는 결과를 토대로 식 (2)와 식 (3)에 동일 시간대 및 지역의 일최저기온을 적용하여 깨풀의 최초 발생일을 예측한 결과는 Table 3과 같다. 발아기준온도를 5℃와 6.86℃로 설정 하였을 때 깨풀의 최초 발생 예측일은 4월 8일(JD 99)과 4월 9일(JD 100)이었다. 기후변화로 일 최저기온 0.5℃ 상승 시에는 두 발아기준온도에서 각각 4월 6일(JD 97)과 4월 7일(JD 98)로 모두 2일씩, 1℃ 상승 시에는 각각 4월 4일(JD 95)과 4월 5일(JD 96)로 모두 4일씩 그리고 1.5℃ 상승 시에는 두 가지 발아 모델 모두 4월 2일(JD 93)로 각각 6일과 7일 빨라질 것으로 예측되었다.

이상의 연구결과를 종합하면 일평균기온 0.5~1.5℃ 상승 시 깨풀의 발아는 6~24일 빨라지며, 일최저기온 0.5~1.5℃ 상승 시 2~7일 빨라질 것으로 예측되었다. 이러한 예측은 기후변화로 인한 온도상승시, 깨풀의 발생시기가 앞당겨져 작물에 대한 경합력을 조기 확보함으로써 농업에 더 많은 피해를 줄 수 있음을 시사한다.

본 연구에서 주간온도보다 야간온도가 깨풀의 발아에 더 영향을 주었다는 결과는 Kim et al. (2022)의 연구에서 광대나물의 발아에 야간 온도의 영향이 더 크게 작용하였다는 결과와 일치한다. 또한, 일평균기온변화에 의해 깨풀 최초 발생일이 24일 이상 차이를 보인 결과는 Park et al. (2010) 및 Kim et al. (2010)의 연구와 비교했을 때 편차가 매우 큰 것으로 판단된다. Park et al. (2010)의 연구에서 평균기온이 3℃ 상승했을 때 물달개비의 출아는 1일, 올챙이고랭이의 출아는 2일 빨라졌으며, Kim et al. (2010)의 연구에서 평균기온이 2℃ 상승했을 때 올방개의 출아는 1~2일 빨라졌다. 따라서 본 연구에서 개발된 깨풀 발아모델에는 일 평균 기온보다 편차가 적은 일 최저 기온 데이터를 적용하는 것이 깨풀의 발생시기를 예측하는데 더 적합한 것으로 판단된다. 개발된 발아모델은 기후변화로 상승되는 온도 조건에서 깨풀의 발아를 예측하는데 활용되어 제초제 처리시기를 설정하는데 도움이 될 것이다.

적절한 제초제 처리시기를 설정하기 위해서는 발아 후 생장에 대한 조사와 깨풀에 대한 제초제 처리 효과의 조사가 추가적으로 이루어져야 할 것이다. 제초제 처리 효과는 약제에 따른 차이가 있을 수 있으며, 깨풀에서는 bentazon, cyhalofop-butyl등에 내성이 있는 것으로 알려져 있으므로(Kwon et al., 2004) 깨풀 방제를 위한 제초제 선택을 할 때에는 내성을 반드시 고려하여야 한다. 효과적인 제초제라 하더라도 온도 및 이산화탄소에 따라 그 약효가 달라질 수 있기 때문에(Lee et al. 2023), 기온 상승 따른 제초제 약효 변화에 대한 검토 또한 필요할 것으로 판단된다.

본 실험은 발아를 위한 지속적인 수분공급이 이루어진 상태에서 진행되었기 때문에, 토양수분함량 등 실제 현장 조건에서의 발아 실험이 추가적으로 이루어져야 할 것이다. 본 연구결과는 추후 진행될 보완 연구의 결과를 종합하여 깨풀 발아 모델의 정확도를 높이고, 기후변화 대응 가능성을 높일 수 있을 것으로 사료된다.

요약

기후변화에 의한 기온 상승은 농업에 큰 영향을 미치며, 잡초의 이상 발생 가능성을 높이고 있다. 깨풀(Acalypha australis)은 대극과에 속하는 1년생 여름 잡초이며, 최근 다양한 작물 재배지에서 발생이 증가하고 있다. 본 연구는 기후변화에 따른 깨풀의 발생을 예측하고자 발아모델을 개발하였다. 정온조건에서 깨풀의 발아 적온은 15~20℃이었으며, 변온조건에서 깨풀의 발아 적온은 25/15℃~40/30℃이었다. Gompertz model이 적용된 비선형 회귀분석을 시행하여 발아모델식을 도출하였으며, 2024년 기온 데이터를 이용하여 깨풀의 최초 발생 시기를 예측하였다. 일 평균기온이 0.5~1.5℃ 상승하면 깨풀의 최초발생은 발아기준온도에 따라 6~24일 빨라지고, 일 최저기온이 0.5~1.5℃ 상승하면 2~7일 빨라질 것으로 예측되어, 깨풀의 발생 예측에는 일 최저기온을 이용하는 것이 더욱 적합할 것으로 판단되었다. 이 연구는 깨풀의 발아 특성을 이해하는데 중요한 정보를 제공하며, 기후변화 조건에서 깨풀의 발아시기를 예측함으로써 적극적인 기후변화 대응 가능성을 시사하였다.

Acknowledgments

This study was conducted under the 2024 Rural Development Administration Academic-Research Cooperative Research Program Support Project. This study was conducted with the support of the Joint Research Project (Project No. RS-2024-00398384) Rural Development Administration, Republic of Korea.