서 언

농경지에 발생하는 잡초는 농작물의 생산성을 저하시키고 농작업과 자연환경에 대한 악영향을 초래할 뿐만 아니라 방제에 많은 노동력 및 경제력 손실을 야기시킨다. 이를 해결하기 위한 일반적인 잡초 방제 방법은 합성제초제를 사용하는 것이다. 우리나라의 제초제 사용량은 1970년에 1,122톤에서 1980년에 3,374톤, 1990년에 5,509톤 및 2000년에 5,822톤으로 증가하였다(KCPA, 2003). 그러나 합성제초제의 남용은 생태계와 인축에 큰 영향을 주기 때문에 친환경적인 측면에서 그 의존도를 감소시킬 필요가 있다. 잡초의 주요 생물적 방제에 관한 연구 중에는 세균(Boyetchko et al., 2007; King and Calhoun, 2009; Leep et al., 2010; PMRA, 2013), 진균(Bailey, 2014; Bailey and Derby, 2010; Duke et al., 2011; Weaver et al., 2016), 식물추출물(plant extracts)의 이용(Chaimovitsh et al., 2010; Edmunds, 2007; Huang and Asolkar, 2011; Nguyen et al., 2013; Petroski and Stanley, 2009) 등이 있는데 특히 국내외적으로 식물 정유(essential oil)의 지속적인 실용화 연구도 활발하다(Hong et al., 2011; Kim et al., 2008; 2010; Park et al., 2011; Tworkoski, 2002; Yun et al., 2012; 2013). 식물 정유(essential oils)는 수증기로 증류하여 얻은 휘발성의 향기 성분이며 상업적으로는 천연 향료, 방향제, 미각제 등의 원료로 활용되고 있다(Woo, 2005).

특히 제초 활성을 가진 식물 정유는 유기농업에 적용이 가능할뿐만 아니라 신규 제초제 개발을 위한 천연물 기반 물질로 여겨지고 있다(Kim et al., 2008; Lee et al., 2010). 본 연구는 식물 정유 clove oil과 pine oil 처리에 의한 벼 엽록소 함량의 감소를 비선택성 제초제와 비교하고, 잡초방제 효과 및 식물 정유에 함유된 주요 유기화합물의 성분을 파악함으로써, 이들 주요 성분의 유기농업을 위한 적합성을 확인하기 위해 수행되었다.

재료 및 방법

시험약제

식물 정유인 clove oil (Eugenia caryophyllus)과 pine oil (Pinus sylvestris)은 국내 ㈜월터엔터프라이즈사에서 구입하여 엽록소 함량 변화, 잡초방제 효과 및 성분 분석 시험에 사용하였고, 비선택성 제초제인 glyphosate isopropylamine (유기인계) 및 glufosinate ammonium (포스피닉에시드계)은 각각 41% 및 18%의 액제 제형을 시중에서 구입하여 사용하였다.

벼 엽록소 함량의 경시적 변화

벼(Oryza sativa L.) 생육에 대한 저해 정도를 비교하기 위하여 온실조건에서 각 시험약제를 농도별로 처리한 후 엽록소 함량의 경시적 변화를 조사하였다. 먼저 수도용 상토(암모니아태질소; <500 mg kg-1, Doobaena Plus®, Nongkyung Co., Ltd., Jincheon, Korea)를 충진한 수경용 사각 플라스틱 포트(140×140×120 mm)에 벼 어린모를 5본씩 이앙하고 3 cm의 담수심을 유지하며 생장시켰다. 벼의 초장이 34±1.6 cm 수준에 이르렀을 때 clove oil 및 pine oil을 50%의 acetone과 Tween-20 0.1%를 포함하는 조제액으로 각각 160, 80, 40, 20, 및 10배(0.625, 1.25, 2.5, 5, 및 10%)로 희석하여 경엽 처리하였고, glyphosate isopropylamine과 glufosinate ammonium은 각각 615, 1230 g ai ha-1와 270, 540 g ai ha-1 약량과 1,200 L ha-1의 물량으로 경엽 처리한 후 살초 효과를 비교하였다.

엽록소 함량의 경시적 변화는 약제처리 후 2, 6, 24, 48, 96, 및 168 시간에 엽록소측정기(SPAD-502+, Konica Minolta, Osaka, Japan)로 측정하여 식물 정유와 비선택성제초제 처리에 의한 살초효과를 비교하였다.

식물 정유의 잡초방제 효과

온실조건에서 생육시킨 화본과 및 광엽잡초에 식물정유를 경엽 처리한 후 잡초방제 효과를 조사하였다. 원예용상토(암모니아태질소; <500 mg kg-1, Super Mix®, Nongkyung Co., Ltd., Jincheon, Korea)와 밭 흙을 같은 무게로 혼합하여 채운 사각 플라스틱 포트(300×230×110 mm)에 화본과 잡초인 바랭이(Digitaria ciliaris) 및 돌피(Echinochloa crus-galli), 광엽잡초인 비름(Amaranthus mangostanus), 가막사리(Bidens tripartita), 깨풀(Acalypha australis), 털별꽃아재비(Galinsoga ciliata) 및 닭의장풀(Commelina communis)의 종자를 파종한 후 온실조건에서 21일간 생육시켰다. 식물 정유는 엽록소 함량의 조사에서와 같이 각 농도별로 희석하여 경엽 처리하였다. 살초효과는 처리 5일 후에 약효등급기준에 따라 달관조사하였다(0: 약효없음, 100: 완전고사).

식물 정유성분의 분석

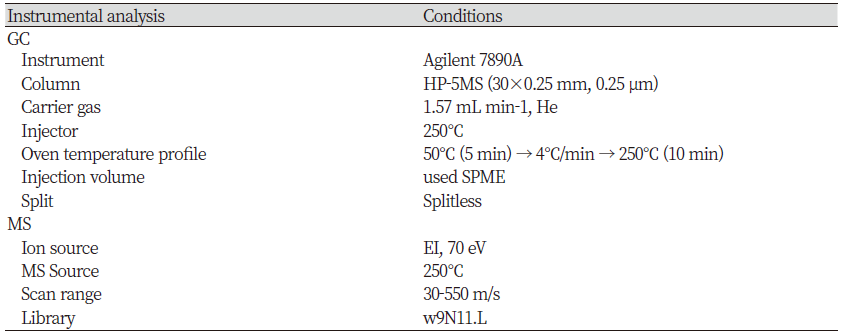

실험에 사용한 clove oil 및 pine oil의 성분을 가스 크로마토그래프-질량분석기(gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS)로 분석하였다. 분석에 사용된 GC는 HP-5MS fused-silica capillary column (30 m×0.25 mm, 0.25 μm)이 장착되어 있는 Agilent 7890A (Agilent, Santa Clara, USA)이었으며, column oven은 50℃에서 5분간 유지하고, 분당 4℃씩 250℃까지 높인 후 다시 10분간 유지하였다. 식물정유의 분석을 위한 carrier gas는 헬륨(He)을 사용하였고, 유속은 1.57 mL min-1이었다(Table 1). MS의 분석은 70eV의 ionization voltage, 250℃의 이온소스 온도에서 splitless mode를 사용하여 수행되었다(Table 1). MS의 분석 결과는 w9N11.L library의 mass spectrum data를 이용하여 확인하였다.

결과 및 고찰

벼 엽록소 함량의 경시적 변화

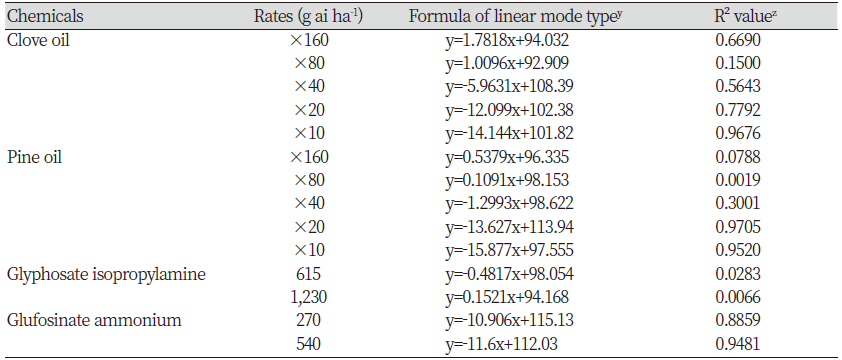

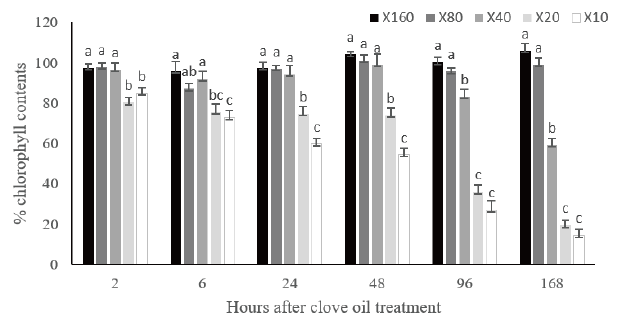

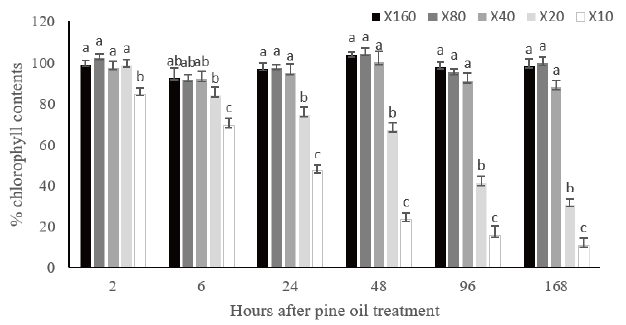

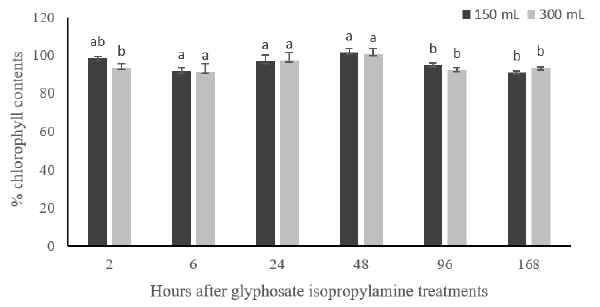

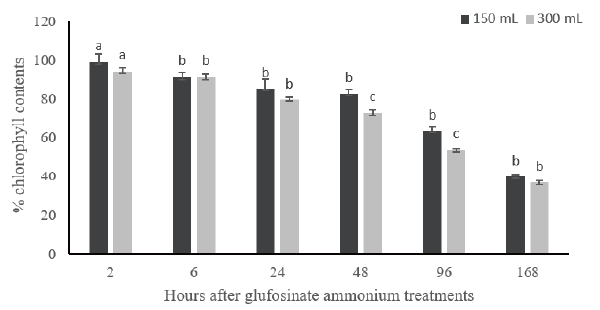

식물 정유와 비선택성제초제 처리에 의한 식물의 가시적인 피해 증상을 확인하기 위하여 clove oil과 pine oil 160, 80, 40, 20, 및 10배 희석액, glyphosate isopropylamine과 glufosinate ammonium은 각각 615, 270 g ai ha-1 (기준량의 1/2) 및 1230, 540 g ai ha-1 (기준량)을 경엽 처리하였다. Clove oil 40배 희석액 처리 96 및 168 시간 후에 엽록소 함량은 대조구의 83.3 및 59.3% (y=-5.9631x+108.39, R²=0.5643), 20배 희석액 처리시에는 36.1 및 19.4% (y=-12.099x+102.38, R²=0.7792), 10배 희석액 처리시에는 27.1% 및 14.5%로 감소하였으며(y=-14.144x+101.82, R²=0.9676), 처리 농도에 비례하는 경향을 나타내었다(Table 2; Fig. 1). Pine oil의 경우 40배 희석액 처리구에서는 clove oil보다 감소 정도가 다소 적었으나(y=-1.2993x+98.622, R²=0.3001) 대체적으로 clove과 유사한 경향을 나타내었다(Table 2; Fig. 2). 한편 glyphosate isopropylamine 기준량(615 g ai ha-1) 처리에서는 96 및 168시간 경과 후에도 92.3 및 93.3% 엽록소 함량을 유지하였고 뚜렷한 감소 추세는 나타나지 않았다(Table 2; Fig. 3). 반면 glufosinate ammonium 1/2 배량 및 기준량 처리에서는 엽록소 함량이 경시적으로 뚜렷이 감소되었는데, 기준량 처리 96 및 168 시간 후에는 대조구의 53.8% 및 36.9% 까지 감소되었다(y=-11.6x+112.03, R²=0.9481) (Table 2; Fig. 4). 이상과 같은 벼의 엽록소 함량 감소에 미치는 영향을 비교해 볼 때 clove oil 및 pine oil은 glyphosate isopropylamine 보다 glufosinate ammonium과 같은 유형의 피해 증상을 유발하는 것으로 보이며, 가시적인 피해는 세포막 파괴에 의한 수분 감소를 동반하여 일어나는 것으로 추정되었다.

Fig. 1. Effects of essential oil from Eugenia caryophyllus (clove oil) treatments on contents (%) of chlorophyll in leaves of rice in greenhouse condition. Above, ×160 and so on mean dilution folds. Bars on the graph is standard deviation. a-c: Means within a column followed by the same lowercase letters are not significantly different by Duncan's multiple range test at 5%.

Fig. 2. Effects of essential oil from Pinus sylvestris (pine oil) treatments on contents (%) of chlorophyll in leaves of rice in greenhouse condition. Above, ×160 and so on mean dilution folds. Bars on the graph is standard deviation. a-c: Means within a column followed by the same lowercase letters are not significantly different by Duncan's multiple range test at 5%.

Fig. 3. Effects of non-selective herbicide glyphosate isopropylamine treatments on contents (%) of chlorophyll in leaves of rice in greenhouse condition. Above, 150 and 300ml mean 615, 1,230 g ai ha-1, respectively. Bars on the graph is standard deviation. a, b: Means within a column followed by the same lowercase letters are not significantly different by Duncan's multiple range test at 5%.

Fig. 4. Effects of non-selective herbicide glufosinate ammonium treatments on contents (%) of chlorophyll in leaves of rice in greenhouse condition. Above, 150 and 300 mL mean 270, 540 g ai ha-1, respectively. Bars on the graph is standard deviation. a-c: Means within a column followed by the same lowercase letters are not significantly different by Duncan's multiple range test at 5%.

식물 정유의 잡초방제 효과

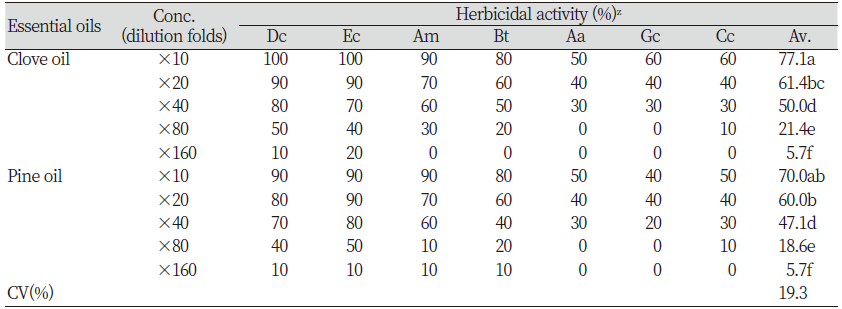

Clove oil과 pine oil을 화본과 2초종과 광엽잡초 5초종에 대하여 처리한 결과 살초효과는 대체적으로 농도에 따라 증가하였으나 그 정도는 대상 초종에 따라 다른 것으로 나타났다(Table 3). Clove oil 20배 희석액은 바랭이 및 돌피를 90% 정도, 비름 및 가막사리는 60% 이상 방제하였으나, 깨풀, 털별꽃아재비 및 닭의장풀은 40%의 낮은 방제율을 나타내었다. Clove oil의 가장 고농도인 10배 희석액에서도 바랭이 및 돌피는 100%, 비름 및 가막사리는 80% 이상의 방제율을 보였으나, 깨풀, 털별꽃아재비 및 닭의장풀의 방제효과는 50-60%로 낮은 경향이었다. 이러한 경향은 pine oil의 경우에도 유사하였다. 전 초종의 평균 방제효과는 clove oil의 10, 20, 40, 80, 및 160배 희석액 처리에서 77.1, 61.4, 50.0, 21.4 및 5.7% 였으며, pine oil의 경우에도 이와 유사하였다. 한편 처리 후 4-5일부터 완전히 고사 되지 않은 잡초종들은 천천히 재생되었는데 특히 깨풀, 털별꽃아재비 및 닭의장풀은 재생력이 높은 경향이었다(자료미제시). 이는 식물정유의 살초특성이 속효성, 비선택성 및 접촉성이라는 연구결과(Kim et al., 2008; Tworkoski, 2002; Yun et al., 2012)와도 일치하는 것이며, 약제 살포시 살초 농도의 약제가 접촉되지 못한 경우에는 일정시간 후에 재생하기 때문인 것으로 사료되었다. 또한 깨풀, 털별꽃아재비 및 닭의장풀이 상대적으로 저조한 방제효과를 보이는 것은 식물정유의 살초특성 및 식물 잎의 구조적인 특성 차이에 따른 침투이행성 부족 등의 결과로부터 유래되었을 가능성이 있는 것으로 예상되었다.

식물 정유성분의 분석

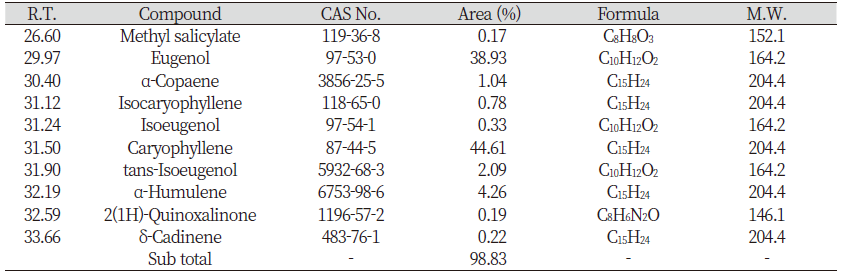

Clove oil에 함유된 유기화합물을 GC-MS로 분석한 결과 주성분은 sesquiterpene에 속하는 caryophyllene (44.61%)과 phenolpropanoids에 속하는 eugenol (38.93%)이었으며, 그 외에 α-humulene (4.26%), tans-isoeugenol (2.09%), α-copaene (1.04%), isocaryophyllene (0.78%), isoeugenol (0.33%), δ-cadinene (0.22%), 2(1H)-quinoxalinone (0.19%), methyl salicylate (0.17%)가 포함되었다(Table 4). Clove oil은 주로 여러 테르펜 화합물과 페놀화합물의 혼합물로 구성되어 제초활성을 나타내며(Park et al., 2011; Tworkoski, 2002), sesquiterpene 화합물도 식물의 발아, 생장, 광합성 및 호흡 등에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(Batish et al., 2001; Cespedes et al., 2001; Lydon et al., 1997). 이러한 특성을 이용하여 실제로 clove oil 46% 함유된 액상 제형과 빙초산 12%와 혼합 제형은 각각 Matran Ⅱ®와 Burnout Ⅱ®로 제품화 되었으며 이 때 최종 희석 살포액의 clove oil 농도는 2.5-4%로 추천되어 유기농업에 사용되고 있다(Tworkoski, 2002).

Table 4. Chemical composition of essential oil from Eugenia caryophyllus (clove oil).

|

|

The volatile chemicals were analyzed by GC/MS. R.T.: Retention time; M.W.: Molecular weight. |

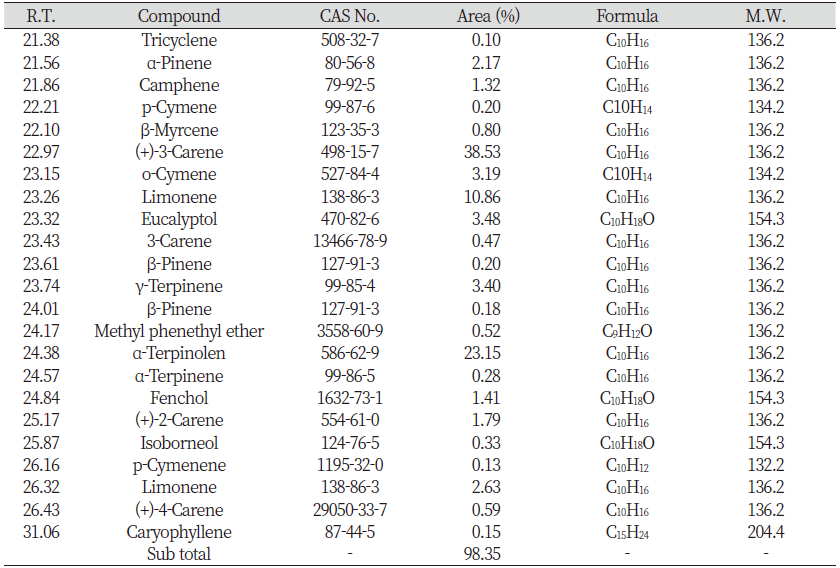

또한 pine oil에 함유된 유기화합물은 monoterpene에 속하는 (+)-3-carene (38.53%), α-terpinolen (23.15%) 및 limonene (10.86%)이 주된 성분이었으며, 그 외에도 eucalyptol (3.48%), γ-terpinene (3.4%), o-cymene (3.19%), limonene (2.63%), α-pinene (2.17%), (+)-2-carene (1.79%), fenchol (1.41%), camphene (1.32%) 등이 포함되었다(Table 5). 휘발성 monoterpene류는 발아 저해(Vaughan and Spencer, 1993), 유묘 성장, 엽록소 함량 및 호흡 활성 등에 대한 저해(Romagni et al., 2000), 에너지 대사 및 호흡 대사의 저해(Singh et al., 2002a; 2002b) 등의 작용이 있는 것으로 알려져 있는바, pine oil 함유 유기화합물도 잡초방제 효과를 나타내는 물질로 사용될 수 있을 것이다. 실제로 pine oil 10% 액상 제형은 비선택성 접촉형 생물제초제로 뉴질랜드 Certified Oranics Ltd.에 의하여 Interceptor®로 제품화 되어 유기농업에 사용되고 있다(Young, 2004).

식물은 체내에 축적하는 2차 대사산물은 생물 간에 작용하는 allelopathy 원인물질로 작용하여 다른 식물의 생장을 저해할 수 있다. 식물이 생산하는 대표적인 allelochemical은 terpenoid계 정유 성분으로 휘발성인 momoterpene, sesquiterpene, 휘발성이 적은 diterpene, 휘발성이 없는 triterpenoid, sterol, carotenoid 색소 등이 있으며 식물의 생장에 관여하는 것으로 알려져 있다(Woo, 2005). 따라서 자연생태계에 대한 피해를 최소화하고 인축에 대한 안전성과 농업생산성을 동시에 확보해야 하는 현안 문제의 해결을 위해서는 친환경적인 잡초방제 물질의 특성이 있는 allelochemical인 식물 정유의 실용화 연구가 활성화될 필요성이 있다.

요 약

본 연구는 식물 정유인 clove oil과 pine oil에 의한 벼 엽록소 함량 감소, 잡초방제 효과 및 식물 정유에 포함된 주요 유기화합물의 성분을 확인하기 위해 실시되었다. 식물 정유 처리 24, 48, 96, 및 168시간 후의 벼 엽록소 함량은 clove oil 10배 희석액의 경우 무처리 대비 각각 59.9, 54.6, 27.1, 및 14.5%였으며, pine oil 10배 희석액은 각각 47.2, 23.5, 15.7, 및 10.9%로 나타났다. Clove oil과 pine oil 10배 희석액의 엽록소 함량 감소효과는 glufosinate ammonium 기준량 처리보다 더 큰 것으로 나타냈다. 식물 정유 희석액의 잡초방제 효과는 농도가 높아질 수록 증가하였는데, 그 정도는 잡초종의 종류에 따라 다른 것으로 나타났다. 화본과 잡초는 광엽 잡초에 비해 방제 효과가 높은 경향이었으며, 광엽 잡초 중 비름 및 가막사리에 대한 방제 효과는 깨풀, 털별꽃아재비 및 닭의장풀 보다 더 높은 경향이었다. 식물 정유 성분을 분석한 결과 clove oil의 주성분은 squiterpene에 속하는 caryophyllene (44.61%) 및 phenolpropanoids에 속하는 eugenol (38.93%) 이었으며, pine oil의 주성분은 monoterpene에 속하는 (+)-3-carene (38.53%), α-terpinolen (23.15%) 및 limonene (10.86%)이었다.

주요어: 비선택성제초제, 식물정유, 친환경 잡초방제, 클로버 오일, 파인오일

Acknowledgements

This research was supported by Gyeongnam National University of Science and Technology (GNTech) Grant in 2020 to Sung Hwan Choi.

Authors Information

Sung Geun Lee, Department of Horticulture, Gyeongnam National University of Science and Technology, Master’s course

Soo Jeong Ahn, Agricultural Corporation ERANG Co., Ltd., President

Jeum Kyu Hong, Department of Horticulture, Gyeongnam National University of Science and Technology, Professor

Sang Woo Lee, Department of Horticulture, Gyeongnam National University of Science and Technology, Professor

Jae Gill Yun, Department of Horticulture, Gyeongnam National University of Science and Technology, Professor

Kee Woong Park, Department of Crop Science, Chungnam National University, Professor

Sung Hwan Choi, Department of Horticulture, Gyeongnam National University of Science and Technology, Professor

Jeung Joo Lee, Department of Plant Medicine, Gyeongsang National University, Professor