서 언

한국은 의무교육으로 지정된 초등학교, 중학교까지 9년동안 대부분의 시간을 학교에서 지내며 학교 설비 시설 기준령(Korean Law Information Center, 1988)에 따라 초, 중, 고등학교는 옥외 체육장을 두게 되어있어 학생들은 체육 수업이나, 여가시간을 운동장에서 보내게 된다. 오랜 기간동안 학교 운동장은 화강암이 풍화된 마사토로 이루어져 부상의 위험이 크고 많은 먼지가 발생하였다(Park et al., 2015). 국민 소득수준 향상과 함께 여가활동의 중요성이 커지며 학급에서는 운동장에 인조잔디나 잔디를 설치하게 되었다. 정부 지원으로 2006년부터 인조잔디 운동장이 급격히 보급됨에 따라 2014년 기준 15.9%에 달한다고 보고되었다(Han et al., 2015). 하지만 인조잔디에 사용되는 충진재는 화상의 위험성이 높고 안정성에 대한 우려가 크다(Park, 2017). 교육부에서 2007년 인조잔디를 조성한 176개교 중 43개교가 phthalates (PHAs), 납 등이 기준치를 초과하였다고 발표하였고, 2010년 환경부에서 53개소 중 10개교에 사용된 충진재의 중금속과 방향족탄화수소가 안전 기준을 초과했다고 발표해 학생들의 안전이 크게 침해된 적이 있었다(Ministry of Environment, 2010). 반면 잔디는 지표 온도가 인조잔디나 우레탄 트랙에 비해 온도가 낮아 보다 부상의 위험성이 적고, 유해성 우려가 낮다(Lee et al., 2015). 이에 따라 학생들의 건강한 여가생활을 위해 천연 잔디를 보급하는 학교가 늘어나 2014년 기준 6.9%에서 2020년 9.7%로 천연잔디 운동장 비중이 커진 반면 인조잔디와 맨땅운동장은 2014년 대비 각각 3.7, 5.1% 감소하였다고 한다(Chang et al., 2020).

난지형 잔디인 한국잔디와 달리 한지형 잔디의 경우 녹색기간이 길며 품질이 좋지만, 그에 수반하는 높은 관리가 요구된다. 한국 학교운동장의 경우 전문적으로 관리하는 인력이 상주해있지 않고, 적은 예산으로 관리되고 있다. Han et al. (2015)은 경기도 내 40개 학교중 90% 이상이 연간 유지비가 500만원 이하라고 보고하였으며, Chang et al. (2020)은 27개의 학교 중 59% 이상 천만원 이하의 유지비로 운영된다고 보고하였다. 한국잔디는 다른 한지형 잔디 대비 마름병 유발율이 매우 낮고, 여름철 생존율이 매우 높다고 한다(Chang and Lee, 2010). 이를 토대로 높은 수준의 관리가 필요한 한지형 잔디보다 잔디 관리 비용과 노력이 적게 소요되는 한국잔디가 학교 운동장에 더 적합함을 알 수 있다.

토양과 잎집에 잔류하는 라이족토니아 병은 다년생인 잔디의 특성으로 인해 잔디에서 발생하였을 때 병을 방제하기 까다롭다. Shim and Kim (1995)은 갈색퍼짐병을 일으키는 Rhizoctonia solani AG2-2균의 병원성이 한국잔디에 특이적이며 4월부터 11월까지 지속적으로 균주가 분리된다고 보고하였다. 또한 학교운동장에 식재된 잔디는 골프장과 달리 한정된 공간에 많은 학생들이 이용하기 때문에 상대적으로 높은 답압 및 마모로 인해 쉽게 감염이 될 수 있다. 이러한 병을 방제하기 위해 사용되는 유기 합성 농약의 경우, 효과가 빠른 반면 약한 독성을 가지고 있다. 이는 학생들과 직접적으로 접촉되는 학교운동장 잔디에 사용하였을 때 많은 우려를 발생시킨다. 따라서 학교 운동장에 사용되는 약제는 친환경적이고 안전한 물질이 사용되어야 한다는 인식이 강하다. 본 연구는 연구논문 및 문헌을 통해 살초 및 병해충 방제 효과가 있다고 알려진 55수종의 추출한 물질을 이용하여 잔디에서 갈색퍼짐병을 유발하는 Rhizoctonia solani AG2-2에 대하여 병원균 활성 억제력을 검정하고자 수행하였다.

재료 및 방법

시료채취 및 식물 추출물 제조

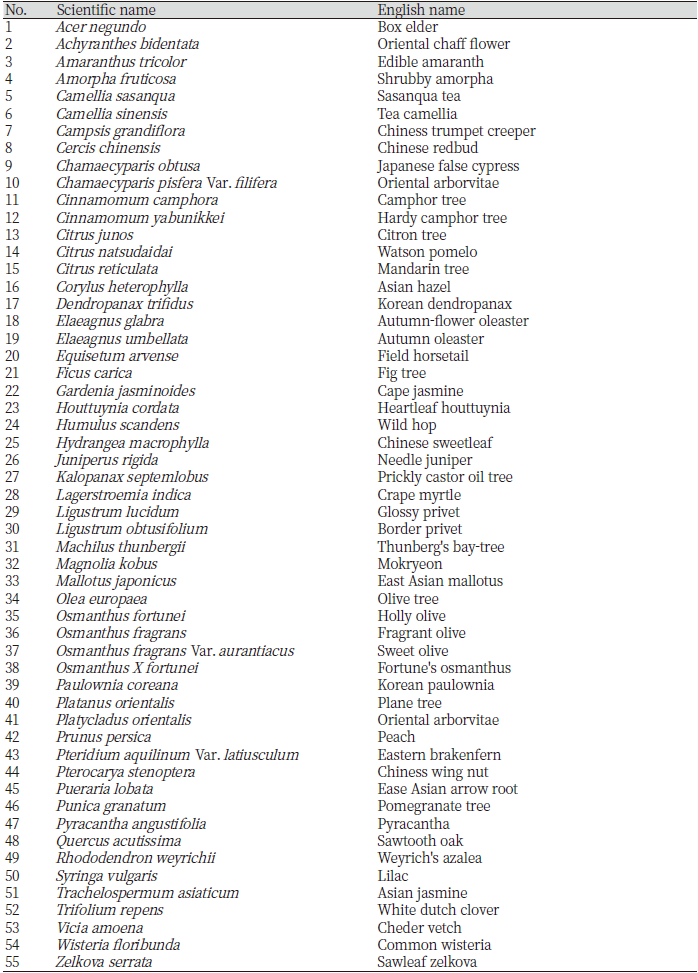

문헌을 통해 살초 및 병해충 방제에 효과가 있다고 알려진 55개 수종을 선발하였다(Table 1). 2020년 9월 경남 진주, 사천, 거제 지역에서 각 수종을 채취하였고, -20℃ 냉동 저장고에 보관하며 실험에 사용하였다.

식물 추출물 제조는 55종의 수종을 잎을 잘게 잘라 100 g을 10배의 용매를 가하여 열수와 메탄올 추출로 나누어 수행하였다. 열수 추출은 각각의 수종의 잎에 증류수를 가하여 Autoclave (Maxterile TM, Daihan Scientific, Wonju, Korea)에서 100℃에서 60분 동안 추출하였고, 메탄올 추출은 메탄올로 실온에서 24시간 침지 추출하였다. 각각 추출물은 여과지(Whatman No. 2, Whatman International Ltd., Maidstone, England)로 여과한 후 회전식 진공농축기(EYELA, Tokyo Rikakikai Co., Tokyo, Japan)로 감압농축하여 본 실험의 시료로 사용하였다.

실험 균주 및 항균 활성 검정

항균 활성 검정에 사용된 Rhizoctonica solani AG2-2 균주(KACC40132)는 한국농업미생물자원센터(KACC)에서 분양 받아 실험에 사용하였다. 55수종 열수 및 메탄올 추출물의 R. solani AG2-2 병원균에 대한 항균 활성을 측정하기 위해 디스크 확산법(Kirby-Bauer test)과 균사 생장 억제(mycelium growth inhibitory assay) 실험을 수행하였다. 디스크 확산법의 경우 각 식물 추출물을 1 µg µL-1 농도로 정량하여 ⏀5 mm 페이퍼디스크에 20 µL씩 분주하여 추출물이 디스크에 충분히 흡수되는 것을 확인한 후 ⏀90 mm petridish의 1.5% PDA (potato dextrose agar) 배지 가장자리에 안착시키고, 25℃ 챔버에서 3일간 계대배양한 R. solani AG2-2 균주를 ⏀5 mm 콜크 보러(cork borer)를 이용해 추출물 디스크가 접종된 PDA 배지 정중앙에 접종하여 25℃ 챔버에서 4일간 생육시킨 후 디스크 주변으로 균사 생육 저지대 형성 여부를 분석하였다. 균사 생장 억제 분석법 실험으로, 각 추출물을 추출 당시 농축액을 그대로 이용하였으며 ⏀90 mm petridish의 1.5% PDA 배지에 농축액 40 µL를 도말하여 충분히 건조시킨 후 25℃ 생장상에서 3일간 계대배양한 R. solani AG2-2 균주를 ⏀5 mm 콜크 보러를 이용해 추출물 디스크가 접종된 PDA 배지 정중앙에 접종하여 25℃ 챔버에서 4일간 생육시킨 후 배지 내에서 곰팡이 균사 생장 억제 여부를 분석하였다.

결과 및 고찰

한국잔디는 내병성이 강한 초종에 속하나 진균성 병원균인 R. solani AG2-2 (IV)에 의한 갈색퍼짐병에 대해서는 감수성이 높은 것으로 보고되어 있다(Kim et al., 1991; Shim and Kim, 2000). 갈색퍼짐병의 경우 병 진전이 빨라 방제에 많은 어려움을 겪고 있으며(Jung et al., 2008), 방제는 주로 화학적 방제에 의존하고 있다(Shim and Kim, 2000). 그러나 토양전염병인 갈색퍼짐병은 농약으로 완전히 방제가 어렵고, 계속된 농약의 사용으로 인해 병원균의 내성이 증가되고, 잔디의 품질에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다(Hwang and Choi, 1999). 천연잔디 학교운동장의 경우 화학적 방제에 대한 부정적 인식으로 약제처리가 힘든 상황이다(Chang, 2019; Chang et al., 2020). 따라서 최근 이를 대체할 길항미생물에 대한 연구들이 많이 이루어지고 있고(Bae et al., 2017; Hwang and Choi, 1999; Jung et al., 2008; Shim et al., 1997; Shim and Kim, 2000), 약용식물의 추출물 이용(Paik et al., 1998) 등의 연구들이 수행된 바 있다.

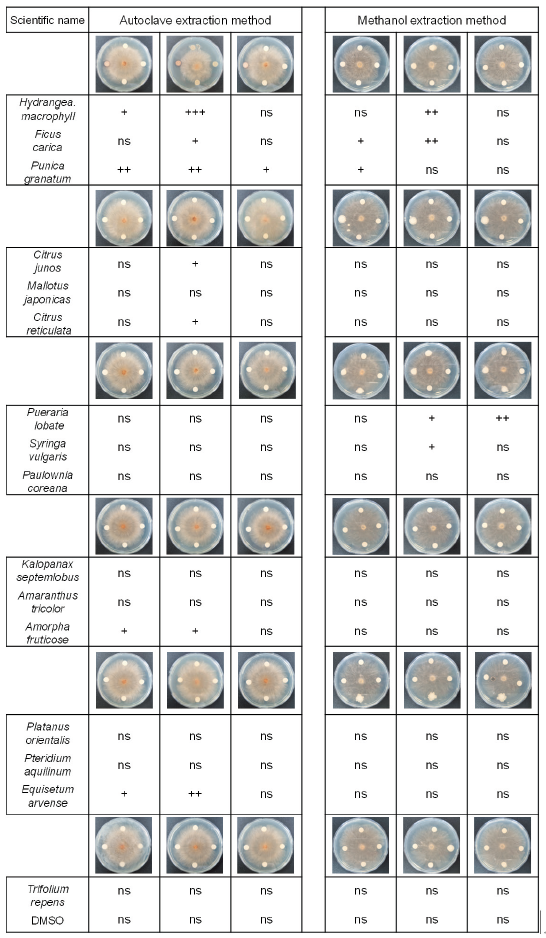

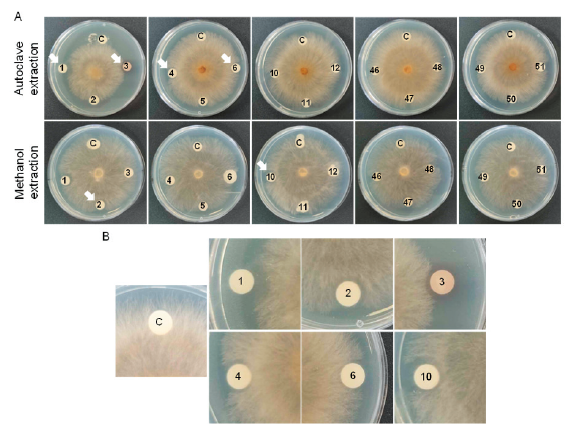

디스크 확산법에 의한 식물 유래 추출물의 살균 효과는 추출물의 추출 방법에 따라 상이한 차이를 보였다(Fig. 1). 먼저 열수 추출법에 의한 추출물의 살균 효과를 보인 수종은 수국(Hydrangea macrophylla), 무화과나무(Ficus carica), 석류나무(Punica granatum), 유자나무(Citrus junos), 감귤나무(Citurs reticulata), 배롱나무(Lagerstroemia indica), 상수리나무(Quercus. acutissima), 후박나무(Machilus thunbergii), 구골목서(Osmanthus fortunei), 녹나무(Cinnamomum camphora), 황칠나무(Dendropanax trifidus), 보리장나무(Elaeagnus glabra), 복사나무(Prunus persica), 차나무(Camellia sinensis), 치자나무(Gardenia jasminoides), 쇠무릎(Achyranthes bidentata), 버즘나무(Platanus orientalis), 족제비싸리(Amorpha fruticosa), 쇠뜨기(Equisetum arvense) 등 19종으로 확인되었으며, 메탄올 추출물에서는 수국, 무화과나무, 석류나무, 칡(Pueraria lobata;), 라일락(Syringa vulgaris), 쥐똥나무(Ligustrum obtusifolium), 배롱나무, 녹나무, 황칠나무, 목서(Osmanthus fragrans), 금목서(Osmanthus fragrans Var. aurantiacus)) 등 11종이 확인되었다. 열수와 메탄올 추출법 유형에 관계없이 공통적으로 살균효과를 보인 수목으로 수국, 무화과나무, 석류나무, 배롱나무, 녹나무, 황칠나무가 확인되었고(Fig. 2), 이 중 특히, 수국, 무화과나무, 석류 등 3종의 추출물이 접종된 디스크 주변으로 갈색퍼짐병 병원균 균사 생장 저지대가 넓게 형성되는 것을 확인하였다.

Fig. 2. Inhibition of Rhizoctonia solani AG2-2 (IV) mycelial growth by crude plant extracts from two extraction methods. The crude extracts were placed on paper discs, which were subsequently used to treat the fungi. (A) The discs contained either dimethylsulfoxide (DMSO) alone (control) or the solution containing 20 μg of each crude plant extracts. White arrows were represented significantly inhibition region and (B) these notable samples were represented to scale up. C: Control; 1: Hydrangea macrophyll; 2: Ficus carica; 3: Punica granatum; 4: Citrus junos; 6: Citrus reticulata; 10: Pueraria lobata;; 11: Syringa vulgaris; 12: Paulownia coreana; 46: Cinnamomum yabunikkei; 47: Chamaecyparis obtusa; 48: Campsis grandiflora; 49: Kalopanax septemlobus; 50: Amaranthus tricolor; 51: Amorpha fruticosa.

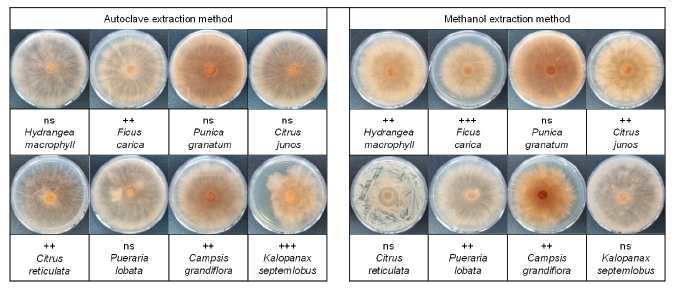

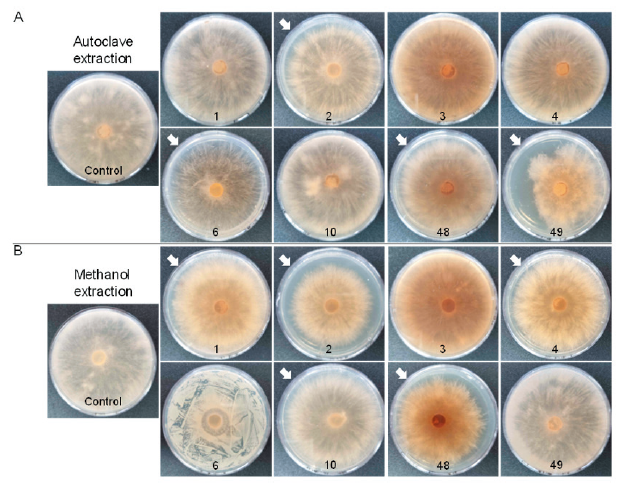

균사 생장 억제 분석법으로 살균 효과를 확인한 결과 식물 유래 추출물의 살균 효과는 디스크 확산법 테스트와 마찬가지로 추출물의 추출 방법에 따라 상이한 차이를 보였다(Fig. 3). 먼저 열수 추출물의 살균 효과를 보인 수종으로는 무화과나무, 감귤나무, 능소화(Campsis grandiflora), 음나무(Kalopanax septemlobus)등 4종으로 확인되었으며, 메탄올 추출물에서는 수국, 무화과나무, 유자나무, 참꽃나무(Rhododendron weyrichii), 칡, 구골목서, 황칠나무, 차나무, 능소화 등 9종이 확인되었다. 추출법 유형에 관계없이 공통적으로 살균효과를 보인 수종으로 무화과나무, 능소화가 확인되었고, 상기 결과 중 특히, 무화과나무, 능소화, 음나무 등 3종의 추출물이 도말된 배지에서 갈색퍼짐병 병원균 균사 생장이 주요하게 억제되는 것을 확인하였다(Fig. 4).

Fig. 4. Inhibitory effects of the crude plant extracts on the mycelial growth of Rhizoctonia solani AG2-2 (IV) on potato dextrose agar (PDA) media. The mycelia growth was measured after 72 h of inoculation. The two types of compounds were extracted to (A) autoclave and (B) methanol extraction method. The crude plant extracts have were spreading 20 μL on PDA media. White arrows were represented significantly inhibition region. 1: Hydrangea macrophyll; 2: Ficus carica; 3: Punica granatum; 4: Citrus junos; 6: Citrus reticulata; 10: Pueraria lobata;; 48: Campsis grandiflora; 49: Kalopanax septemlobus.

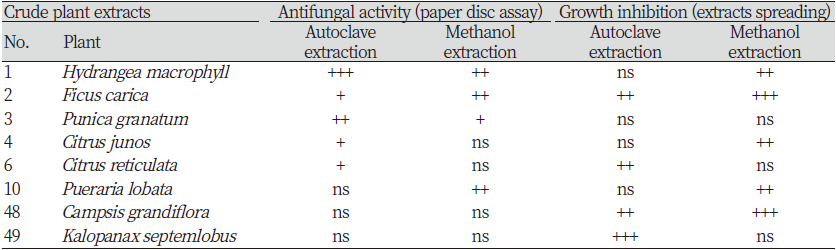

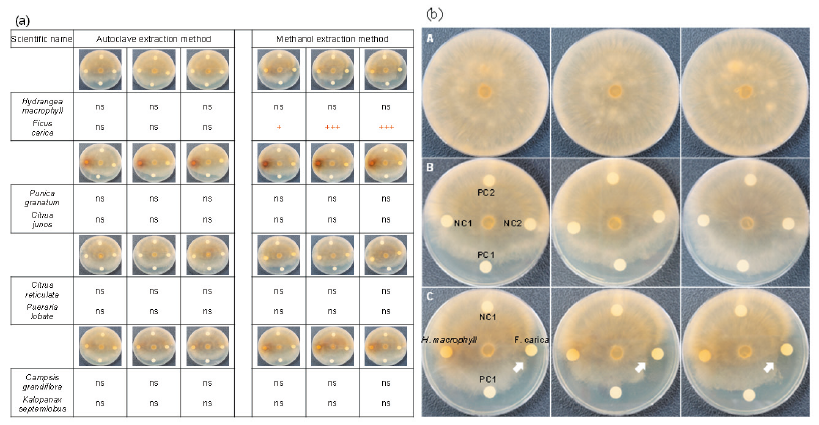

두 실험의 결과를 종합적으로 판단했을 때, 유의미한 결과로 수국, 무화과나무, 석류나무, 유자나무, 감귤나무, 칡, 능소화, 음나무 등 8수종의 식물 추출물이 잔디의 갈색퍼짐병을 유발하는 병원균의 생장을 감소시키는 것으로 판단되었다(Table 2). 그러나 본 실험에 이용한 갈색퍼짐병 병원균의 생육상 특징이 균사가 바닥으로 붙어서 점차 퍼져나가며 확장하는 일반적인 형태와는 다르게 위쪽으로 균사가 뻗으며 퍼지는 특성이 있다. 이에 물질을 흡수시킨 디스크를 부착시켜 저지대를 확인하는 디스크 확산법이나, 물질 자체를 배지 표면에 도말하여 확인하는 균사 생장 억제법 등의 실험 방법으로 결과를 명확하게 판단하는데 애로점이 있었다. 따라서, 기존 디스크 확산법에서 사용한 추출물 농도 20 µg에서 100배 증가시킨 2 mg으로 백업실험을 진행하였다(Fig. 5). 수국, 무화과나무, 석류나무, 유자나무, 감귤나무, 칡, 능소화, 음나무 8수종 추출물의 농도를 100배 증가시켜 검정한 결과, 무화과나무에서 추출한 추출물이 대조구(PC1; 살균제)에서 보이는 갈색퍼짐병 병원균 성장 저지대 양상과 동일하게 균사가 뻗지 못하고 억제된 것을 확인할 수 있었다. 이와 같은 식물 유래 추출물을 이용한 항균 활성은 식물성분 중 하나 또는 둘 이상의 수산기로 치환된 방향족 환을 가지고 있는 phenolic compound는 진균, 세균 또는 virus 등 병원균의 침입에 대한 방어 작용으로서 항균 효과를 나타내는 물질이 많은데(Miles, 1991; Snook et al., 1991), 이는 2차 대사물질 중 phytoncide 및 phytoalexin 물질이 유도되어 촉진되기 때문이라고 보고하였다(Barz, 1990). 특히 무화과나무는 페놀의 유용한 공급원이며(Sahin and Bilgin, 2018), 무화과나무 잎의 에탄올 추출물은 플라보노이드, 탄닌, 테르펜 및 스테로이드, 알칼로이드와 사포닌을 함유하고 있어 포도상구균에 대해 강한 활성을 나타내었고(Rashid et al., 2014; Vaya and Mahmood, 2006), 구강세균(Jeong et al., 2009), 식품 매개 병원성 박테리아와 부패 균류에 대한 항균활성을 보인다고 보고하였다(Yousef et al., 2019).

본 결과를 토대로 무화과나무가 갈색퍼짐병(Rhizoctonica solani AG2-2)에 대한 살균활성이 높게 분석되어 생물농약으로 활용이 가능한 소재로 판단되었다. 그러나 자연상태에서 토양미생물, 온도, 습도 등 다양한 환경인자의 영향으로 살균활성이 변화될 수 있으므로 추가적인 현장실험을 통해 가능성을 확인 검정할 계획이다.

Fig. 5. Antifungal activity analysis of crude plant extracts against Rhizoctonia solani AG2-2 through disc diffusion method. (A) Rhizoctonia solani AG2-2 grown on normal condition. (B) Positive and negative control as follows, PC1: 5 ppm commercial fungicide (azoxylstrobin 11%+tebuconazole 18.5%+etc. 70.5%); PC2: 4% NaClO; NC1: 50% dimethylsulfoxide (DMSO); NC2: 100% methanol. (C) Antifungal activity of 2 mg crude plant extracts. White arrows were represented to growth inhibitory region of R. solani AG2-2. ns: Nonsignificant; +: Doubtful effect; ++: Poor effect; +++: Moderate effect.

요 약

천연잔디 학교운동장에서 잔디 관리에 대한 어려움으로 지적되는 사항 중 병해로 인한 문제 발생 시 화학살균제 사용에 대한 부정적인 인식과 인체 안전성 문제 등으로 화학적 방제를 기피하는 실정이다. 또한 최근 친환경에 대한 관심이 증가되고 있는 상황에서 친환경 잔디 관리를 위한 유기농 자재 개발의 필요성이 대두되고 있다. 본 연구는 학교운동장 천연잔디 친환경 관리 기술 개발을 위해 수국(Hydrangea macrophylla) 등 55종의 잎을 대상으로 식물 유래 천연물을 메탄올과 열수 추출법으로 추출하였다. 총 110종 추출물 1 µg µL-1 농도로 정량하여 한국잔디에 가장 문제되는 갈색퍼짐병(Rhizoctonica solani AG2-2)을 대상으로 디스크 확산법과 균사 생장 억제실험을 수행하였다. 두 실험의 결과를 종합적으로 판단했을 때, 유의미한 결과로 수국(Hydrangea macrophylla), 무화과나무(Ficus carica), 석류나무(Punica granatum), 유자나무(Citrus junos), 감귤나무(Citrus reticulata), 칡(Pueraria lobata;), 능소화(Campsis grandiflora), 음나무(Kalopanax septemlobus) 등 8수종의 식물 추출물이 갈색퍼짐병 병원균 생장을 억제시키는 것으로 판단되었다. 2차 검정으로 상기 선발된 8수종을 기존 디스크 확산법에서 사용한 추출물 농도 20 µg에서 100배 증가시킨 2 mg으로 농도를 높여 진행하였다. 무화과나무 추출물이 대조구 살균제(tebuconazole)에서 보이는 병원균 성장 저지대 양상과 동일하게 균사가 뻗지 못하고 억제된 것을 확인할 수 있었다. 본 결과를 토대로 무화과나무는 생물농약으로 활용이 가능한 소재로 판단되었고, 추가적인 현장실험을 통해 가능성을 확인 검정할 계획이다.

주요어: 갈색퍼짐병, 균사 생장 억제, 디스크확산법, 메탄올추출물, 열수추출물

Acknowledgments

This study was carried out with the support of the Forest Biomaterials Research Center, National Institute of Forest Science (Project No. FG0900-2020-01).

Authors Information

Jae-Gyeong Jung, Forest Biomaterials Research Center, National Institute of Forest Science, Postmaster researcher

Eun-Ji Bae, https://orcid.org/0000-0003- 4597-8873

Jun-Hyuck Yoon, Forest Biomaterials Research Center, National Institute of Forest Science, Researcher

Eon-Ju Jin, Forest Biomaterials Research Center, National Institute of Forest Science, Postdoctoral researcher

Kwon-Seok Jeon, Forest Biomaterials Research Center, National Institute of Forest Science, Researcher