서 언

천연잔디 학교운동장은 학생들에게 정서적으로 편안하고 환경적으로 안전하다는 점에서 우리나라에서는 그 수가 증가 추세에 있다(Chang et al., 2021; Fukuda and Suzuki, 2009; Han et al., 2015; Lavorgna et al., 2011; Meyers and Barnhill, 2004). 2014년 전국 학교 운동장 11,673개소 중 천연잔디 운동장은 807개소였지만(6.9%) (Han et al., 2015), 2020년 우리나라 초·중·고 및 특수학교의 학교운동장 수 11,730개소 중 천연잔디운동장은 1,139개로 2014년 대비 크게 증가하였다(Chang et al., 2021). Chang et al. (2021)은 전체 학교운동장 대비 천연잔디운동장의 비율은 광역자치단체 중 제주특별자치도, 전라북도, 강원도, 전라남도가 20% 이상으로 높았고, 학교 유형 중에서는 특수학교의 천연잔디운동장 비율이 44.7%로 가장 높았다고 보고한 바 있다.

Chang (2019)은 천연잔디운동장, 인조잔디운동장, 맨땅 운동장을 운영하고 있는 79개 학교(천연 27개, 인조 23개, 맨땅 29개 학교) 운동장 담당자의 만족도는 천연잔디>인조잔디>맨땅>운동장 순서로 높은 것으로 보고하였다. 답변자들은 천연잔디운동장의 장점으로 학생들에게 안전하고 자연친화적인 환경(90.9%)이라는 점을 들었으며, 단점으로는 제한된 사용과 어려운 관리를 꼽았다. 그들은 차기 근무지에서 운동장을 조성한다고 가정할 때 선택하고 싶은 종류는 천연잔디운동장이라고 답변하였다.

천연잔디운동장은 이용자에게 안전하고 자연친화적 공간 제공 및 환경조절 기능의 우수 등 다양한 장점을 가지고 있어 학교 구성원들의 선호도가 높음에도 불구하고 전문 관리 인력이 없고 예산이 넉넉하지 않기 때문에 잔디 관리에 어려움을 겪고 있다(Beard and Green, 1994; Chang, 2019; Han et al., 2015; Lim et al., 2015). Chang (2019)은 학교운동장 담당자들이 생각하는 천연잔디 학교 운동장에서의 주요 문제는 병해충잡초>배수>답압 순이었으며, 연간 관리 비용은 1,000천원 이하가 59.3%였으며 주로 농약과 비료 등의 구입으로 사용한다고 보고한 바 있다. Chang et al. (2020)은 전국 22개(육지 소재 17개교, 제주 소재 7개교)의 천연잔디 학교운동장을 조사한 결과, 학교 운동장의 잔디 종류는 대부분 들잔디(Zoysia japonica)로 조성되었으며, 주요 병해충잡초는 페어리링, 녹병, 갈색퍼짐병이었으며, 잔디혹응애(Aceria zoysiae)와 두더지(Talpa micurua coreana) 피해가 자주 발견되었고 바랭이(Digitaria ciliaris)와 망초(Conyza canadensis)가 주요 잡초라고 보고하였다.

초·중·고 및 특수학교에서는 적은 인력과 예산으로 천연잔디 학교운동장을 관리하기 위해서는 화학농약의 사용이 필수적이다(Han et al., 2015). 하지만 복수 학교운동장의 담당자의 의견을 청취한 결과(personal communication), 화학농약의 안전성에 대한 우려, 학부모 등의 반대 등으로 인해 농약 사용에 큰 부담을 갖고 있었다. 따라서 본 연구는 보다 정확한 조사를 위하여 초·중·고 및 특수학교 천연잔디운동장 관리 담당자들을 대상으로 화학농약 사용 실태와 학교 구성원들의 농약에 대한 인식 정도를 설문 조사하여 보다 효율적인 잔디 관리를 위한 기초자료를 얻고자 실시하였다.

재료 및 방법

천연잔디 학교운동장 현장 및 설문 조사는 2020년 4월부터 10월까지 천연잔디운동장(37개 학교)이 조성되어 있는 전국의 초등학교(6개 학교), 중학교(6개 학교), 여자고등학교(8개 학교), 남자고등학교(6개 학교), 특수학교 (11개 학교)에 직접 방문하여 운동장 담당자를 만나 실시하였다(Table 1). 대상 학교의 지역별 분포는 강원도 9개 학교, 수도권 17개 학교(서울특별시, 인천광역시 포함), 충청권 6개 학교(대전광역시, 세종특별자치시 포함), 경상권(대구광역시, 부산광역시, 울산광역시 포함)은 5개 학교였다. 이 중 공립 학교는 19개 학교, 사립은 18개 학교였다. 방문 현장에서는 화학농약 사용의 원인이 되는 병, 해충, 잡초의 종류를 조사하였다. 조사 방법은 2020년에 갑작스럽게 발생한 코로나19로 인해 학교 체류시간을 최소화하기 위하여 정밀 조사 대신 경시적으로 실시하였다. 현장 진단이 불확실할 경우 시료를 채집해서 광학현미경(JSB-503, Samwon Inc., Seoul, Korea)으로 100-400배에서 조사하였다. 잔디 병, 해충, 잡초의 조사 결과는 각각 Color atlas of turfgrass diseases ( and Turfgrass insects of the United States and Canada (Vittum, 2020), 국가표준식물목록(Cho et al., 2007)에 의거하여 작성하였다. 병과 해충 피해는 학교 유형별로 하나의 종류라도 관찰되면 기록하였고, 잡초는 조사 대상 중 1/3 이상의 학교에서 1 m2 면적 이상의 군락이 관찰되면 주요 잡초로 기록하였다. 주로 시아노박테리아에 의해 발생하는 조류와 거미강에 속하는 잔디혹응애, 그리고 선형동물인 지렁이는 모두 잔디에 해를 끼친다는 점에서 각각 편의상 병해(조류)와 충해(잔디혹응애 및 지렁이)로 분류하였다(Choo and Lee, 2017; Shim and Lee, 2018).

천연잔디 학교운동장 담당자의 화학농약인식도 조사는 방문한 학교의 운동장 관리 담당자에게 직접 의뢰하여 실시하였다. 설문지는 Beard and Green (1994) 및 Chang (2019)의 자료를 참고하여 질문 문항을 작성하였다. 답변자에게는 소속, 나이, 성별 등 신상 질문을 포함하여 질문이 주어졌으며 질문 당 2-7개 중 하나 또는 복수의 답이 가능하도록 하였다. 해당 답변이 없을 경우 기타에 적도록 하였다. 설문 답변 자 중 5명은 교사였으며, 나머지 32명은 직원이었다. 답변자들의 연령 분포는 20대 8.1%, 30대 43.2%, 40대 29.7%, 50대 13.5%, 60대 5.4%였으며, 남녀 비율은 남자 83.8%, 여자 16.2%였다. 통계분석은 SAS 프로그램(version 9.4, SAS institute, Cary, NC, USA)을 이용하였고, 평균간 유의성 검정은 던컨의 다중검정법(Duncan’s multiple range test) 5% 오차 수준에서 실시하였다.

결과 및 고찰

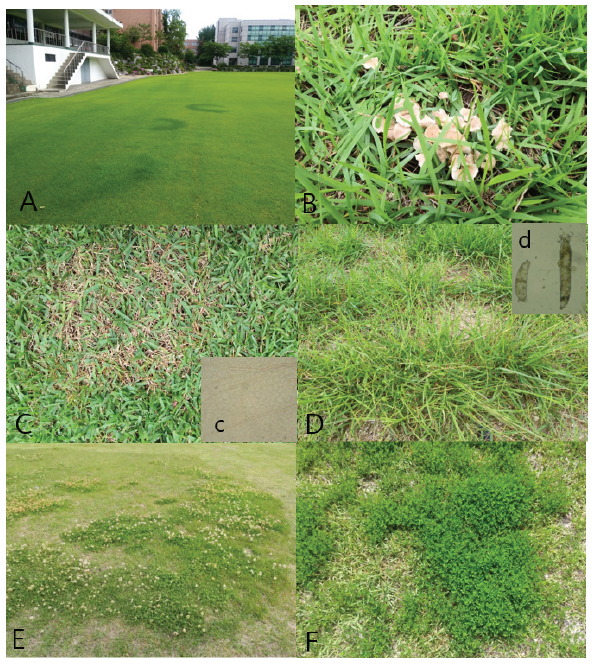

학교운동장의 식재한 잔디 종류는 두 곳의 켄터키 블루그래스(Poa pratensis L.)를 제외하고 모든 학교에서 들잔디였다(Table 1). Han et al. (2015)도 경기도 내 학교 40곳 중 39개교에서 한국잔디(들잔디)였다고 보고한 바 있어 비슷한 경향이었다. 학교운동장에서 가장 많이 관찰된 병은 페어리링이었다(Table 2; Fig. 1). 그 외에 갈색퍼짐병, 잎마름병, 조류 등이 관찰되었다. Chang et al. (2020)은 학교운동장에서 페어리링과 갈색퍼짐병이 주요 발생 병해였다고 보고한 바 있어 같은 경향이었다. 우리나라 대부분의 학교에서는 천연잔디운동장을 자체적으로 관리한다는 점에서 위와 같은 병들이 관찰되는 것은 병원균이 잔디 생산지로부터 유입될 가능성을 배제할 수 없다. Min et al. (2014)은 들잔디 생산지에서 다양한 종류의 병 발생을 보고한 바 있다. 해충(동물)은 학교운동장에서 지렁이(Lumbricus terrestris)와 잔디혹응애 피해가 관찰되었다(Table 2; Fig. 1). 하지만 발생 학교의 빈도수는 매우 낮은 편이었다(data not shown). Chang et al. (2020)은 육지 및 제주 지역 학교운동장에서 잔디혹응애 피해가 자주 관찰되었다고 보고한 바 있다.

천연잔디운동장에서 문제되는 잡초 종류는 학교 사이에서 큰 차이를 보였다. 하지만 주요 잡초는 개망초(Erigeron annuus), 마디풀(Polygonum aviculare), 매듭풀(Kummerowia striata), 망초, 민들레(Taraxacum platycarpum), 바랭이, 토끼풀(Trifolium repens) 등이었다(Table 2). Chang et al. (2020)은 육지 및 제주 지역 학교운동장에서 바랭이와 망초가 주요 발생 잡초였다고 보고한 바 있다. Seo (2008)는 산지형 학교와 도심형 학교의 잔디운동장에서는 각각 45종과 30여 종의 잡초가 발생하여 차이를 보였고, 초종도 크게 다르다고 보고한 바 있다. Kim and Shin (2007)은 잔디밭 발생 우점 또는 문제 잡초로는 꽃다지(Draba nemorosa), 망초, 바랭이, 토끼풀, 방동사니(Cyperus amuricus) 등이었고, 시기별로 발생 잡초가 다르다는 점을 보고한 바 있다. 따라서 학교의 위치, 조사 시기, 잡초 식생 환경과 토양 환경 등에 따라 발생하는 잡초가 다른 것으로 판단된다.

Fig. 1. Diseases, pests and weeds in the school's natural turfgrass playground. A and B: Fairy ring symptoms (A) and the fruiting body of the basidiomycetes that caused the fairy ring symptoms (B). C: Large patch caused by a fungal pathogen, Rhizoctonia solani (c). D: Damage of zoysiagrass plants by zoysiagrass mite (d). E: Occurrence of clover on natural turfgrass playground. F: Occurrence of Korean lespedza on natural turfgrass playground.

학교 유형별 천연잔디운동장의 화학농약 살포 및 손 제초 횟수, 화학농약 살포시기는 Table 3과 같다. 본 조사에서 방문한 곳 중에는 일부 학교를 제외하고 대부분의 학교에서 연간 1회 이상은 화학농약을 살포하는 것으로 나타났다. 학교 유형별로는 초등학교에서 살포횟수가 가장 많았고, 중학교에서 가장 낮았다. 화학농약 종류별로는 제초제의 살포횟수가 가장 많았다. 제초제 사용 횟수가 적었던 중학교와 특수학교는 손 제초 횟수가 많은 것으로 나타나 잡초 방제를 위해서 농약보다는 인력에 의존한 것으로 판단된다. Han et al. (2015)은 경기도 지역 학교를 대상으로 한 설문조사에서 천연잔디 운동장 관리에 있어서 가장 큰 애로사항을 묻는 질문에 40개 학교 중 25개 학교에서 잡초방제를 꼽았고, 월 평균 2회 정도의 손제초 작업을 실시한다고 보고한 바 있다.

본 조사에서 학교의 화학농약 기피현상은 뚜렷하였다. 화학농약 살포시기는 학교 유형과 관계없이 방학 중 살포가 가장 많은 것으로 나타났다. 학교에 학생이 머무르는 시기인 주중에는 화학농약을 살포하지 않거나 상대적으로 낮은 비율로 살포하는 것으로 나타났다(Table 3). 이러한 결과는 학교의 주중 농약 살포를 반대하는 구성원이 있거나 학교 측에서 구성원의 안전을 고려한 결정인 것으로 판단된다. Han et al. (2015)은 경기도 지역 일선 학교에서는 운동장 잡초방제가 어려운 이유가 학교라는 점 때문에 제초제를 사용하지 않고 손제초 위주로 방제를 하기 때문이라고 보고하였다.

학교유형과는 관계없이 설문 응답자들은 화학농약이 안전하지 않은 것으로 인식하고 있었다(Table 4). 안전성 인식도에서 학교 유형간 통계적 차이가 없었다. 학교 구성원 중에는 교직원에 비해 학부모와 학생들이 화학농약에 대해 더욱 부정적인 것으로 나타났다. 학교 구성원 중 화학농약에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있는 구성원은 학교 유형에 따라 달랐다. 학부모의 개입이 많은 초등학교와 특수학교에서는 학부모의 부정적인 인식이 높았지만, 고등학교의 경우 학생들의 화학농약에 대한 부정적인 인식이 높았다. 학교 교직원이 설문에 응답했다는 점을 고려하면, 학부모와 고등학생들이 다양한 경로를 통해 설문 당사자인 학교 운동장 관리자들에게 화학농약에 대해 부정적인 표현을 한 것으로 보인다(Yeon and Choi, 2021).

학교 구성원이 화학농약 사용을 거부하는 이유는 주로 잔류 독성에 대한 불안감이 원인인 것으로 나타났다(Table 4). 농약 냄새, 환경 부담, 학부모의 불만 등을 꼽은 답변자도 많았다. Park and Cho (2007)는 초등학교 운동장에 식재된 잔디 식물체내 중금속의 함량은 Cu >Zn >Pb >Cd의 순서로 많았으며, 중금속의 대부분이 뿌리에 분포하였다고 보고한 바 있다. 그들은 잔디 체내로 중금속이 유입된 이유는 대기오염물질의 침착과 천연 잔디운동장에 처리한 부산물비료 또는 화학비료에 의한 것으로 추정한 바 있다. 하지만 본 조사에 따르면 학교운동장에서 화학농약 사용 횟수는 연간 0.8-4.5회로 매우 적은 편이었다(Table 3). 따라서 향후에 천연잔디운동장이 더욱 확대 보급되기 위해서는 학교운동장 잔디의 중금속 함량에 관한 추가 연구, 농약 잔류 문제에 대한 학부모를 포함한 학교구성원들의 오해를 불식시키기 위한 연구가 수행되어야 할 것으로 보인다.

특히 초등학교와 특수학교는 각각 답변자의 40.0%와 44.4%가 학부모 민원 때문에 학교에서 화학농약 사용을 거부하는 것으로 나타났다. 학부모의 활동이 활발해지면서 학교 의사결정에 대한 개입 경향은 앞으로도 지속될 것으로 보인다(Yeon and Choi, 2021). 따라서 학교 당국은 학교의 중요한 의사결정 과정에서 학부모 및 학생과의 소통을 중요시해야 할 것으로 판단된다.

Acknowledgements

This research was funded by the Forest Biomaterial Research Center, National Institute of Forest Science (Project No. FG0900-2020-01). Also, it was partially supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (NRF-2018R1D1A1B07041214).