서언

유기합성 제초제는 상대적으로 저렴한 비용으로 높은 방제효과를 발휘하기 때문에 매우 유용한 잡초방제 수단으로 활용되고 있지만 연용에 따른 저항성 잡초 발생(Park et al., 1999; VanGessel, 2001; Osunsami, 2011; Tranel et al., 2012; Iwakami et al., 2014; Lee et al., 2016; Heap, 2018), 인축독성(Houze et al., 1990; Suntres, 2002; Fu et al., 2020) 및 발암성 물질분류(IARC, 2015) 등의 안전성 문제, 환경에 대한 영향(Shim et al., 1992; Choi et al., 2009; Chung et al., 2010) 등의 글로벌 이슈가 부각되고 있다. 이와 같은 유기합성 제초제의 이슈를 해결하기 위한 방안 중 한가지가 토양 미생물(Duke et al., 1996; Satoh et al., 1993)을 이용하여 후보 소재를 발굴하는 방법인데, 국내에서도 토양 방선균을 활용한 제초제 후보 소재 발굴 연구가 지속적으로 이루어지고 있다(Lee et al., 2013; Kim et al., 2018; Kwak et al., 2019; Kwak et al., 2020; Kim et al., 2021). 본 연구팀에서 개발 연구중인 토양 방선균을 활용한 제초제 후보 소재 중에 Streptomyces drozdowiczii 균주 배양액은 가시박이나 돼지풀과 같은 생태계교란 식물(Kim et al., 2021; Umurzokov et al., 2021) 뿐만 아니라 농경지 발생잡초에 대한 방제효과가 매우 우수한 소재이다. 그런데 이 소재의 경우에 상대적으로 높은 처리농도에서는 배양액 중의 유효제초활성물질에 기인하여 인축 및 환경에 대한 독성이 발현될 가능성이 제기되었다(자료 미제시). 한편, 토양 방선균 Streptomyces achromogenes (Kwak et al., 2020) 균주 배양액은 잡초방제 측면에서는 S. drozdowiczii에 비해서는 상대적으로 다소 약하지만 모든 독성평가에서 매우 안전하다는 결과를 확보하고 있는 후보 소재이다(자료 미제시).

본 연구는 이와 같은 특성을 갖고 있는 2종의 대사체 기반 토양 방선균 제초활성 후보 소재를 대상으로 발현될 수 있는 독성 문제를 극복하면서 상대적으로 낮은 방제효과를 증진시킬 수 있는 방안으로 혼합처리를 통한 약효증진 여부를확인하고자 수행하였다.

재료 및 방법

결과 및 고찰

균주 배양액

실험에 사용한 2종 균주의 분류, 동정, 분리 및 배양조건 등에 관해서는 기 보고되어 있으며(Kwak et al., 2020; Kim et al., 2021), 잡초방제효과 평가를 위해서는 배양액 중의 균체는 원심분리를 통해 제거하였다. 본 실험을 위해 2종의 선발 방선균을 M3 액체 배지를 이용하여 배양온도 27℃, 교반속도 170 rpm, pH 7.0으로 7일간 배양한 후, 그 배양 여액을 사용하였다.

온실조건에서의 혼합처리

표면적 350 cm2 사각 플라스틱 포트에 원예용상토를 충진한 후 4~6℃의 저온고에 보관중인 미국개기장, 바랭이, 수수, 돌피, 이탈리안라이그래스 등 5종의 화본과잡초와 까마중, 털비름, 어저귀, 도꼬마리, 메꽃 등 5종의 광엽잡초 종자 및 근경을 파종하여 온실조건(28±5℃, 광/암=14/10시간)에서 관리하였다. 파종 12일 후에 S. drozdowiczii와 S. achromogenes 균주 배양액을 각각 2:1, 1:1, 1:2 비율로 조합한 배양액을 포트당 15 mL씩 처리하였으며, 이때 조합 배양액에는 전착효과를 위해 Tween-20® (0.1%)를 첨가하였다. 처리 후 동일한 온실조건에서 관리하다가 5일 후에 방제효과를 달관조사하였으며(0; 효과없음, 100; 완전고사), 모든 실험은 3반복으로 수행하였다.

포장조건에서의 혼합처리

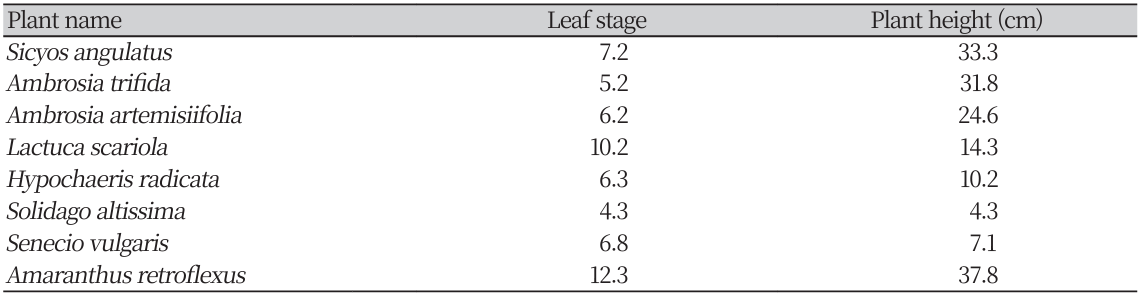

한국화학연구원 소재의 야외포장을 경운 및 로터리 작업을 통해 평탄하게 한 후 1 × 1 m 넓이로 처리구획을 조성하였다. 각 처리구에 가시박, 단풍잎돼지풀, 돼지풀, 서양금혼초, 가시상추, 양미역취 등 6종의 생태계교란 광엽식물과 개쑥갓 및 털비름 등 2종의 잡초를 온실에서 생육시킨 후 이식하였다. 이식 10일 후에 후보 소재 S. drozdowiczii와 S. achromogenes 균주 배양액을 각각 1:3, 1:1, 3:1 비율로 조합처리하였다. 처리물량은 워크래프크 무선 스프레이 건(㈜지수솔루션, 한국)을 이용하여 처리구당 200 mL 양으로 분무처리하였으며, 각 처리액에는 전착효과를 위해 Tween-20® (0.1%)을 첨가하였다. 처리당시 각 식물의 생육상황은 표 1과 같다. 시험방법은 난괴법이었으며, 처리 4 및 7일 후에 이식했던 8종의 식물에 대한 방제효과 정도를 달관조사하였으며(0; 효과없음, 100; 완전고사), 모든 실험은 3반복으로 수행하였다.

온실조건에서의 혼합처리에 의한 약효증진 효과

온실조건에서 토양 방선균 S. drozdowiczii와 S. achromogenes 균주 배양액 2원 혼합처리는 S. drozdowiczii 처리량을 낮추면서도 뚜렷한 약효증진효과가 발현되는 것을 확인할 수 있었다.

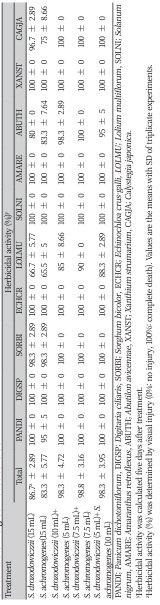

S. drozdowiczii 균주 배양액만을 처리했을 때 5종 화본과잡초 및 5종 광엽잡초에 대한 평균 방제가는 86.7%이었고, S. achromogenes 균주 배양액만을 처리했을 때의 평균 방제가는 83.3%이었다. 이때 두 배양액을 2:1, 1:1 및 1:2 비율로 처리했을 때 평균 방제가는 각각 98.3, 98.8 및 98.3%로 약효가 증진되었다(Table 2, Fig. 1). 화본과잡초 중에서 미국개기장, 바랭이와 돌피, 광엽잡초 중에서는 까마중, 털비름과 도꼬마리는 S. drozdowiczii 균주 배양액 단독처리만으로도 100%의 방제효과가 발현되어 S. achromogenes와의 혼합처리를 통해서는 약효증진 여부를 확인할 수 없었다. 그러나 화본과잡초 중에서 기존 제초제로도 방제하기 어려운 난방제 잡초로 알려진 이탈리안라이그래스의 경우 S. drozdowiczii 균주 배양액 단독처리에서의 방제효과는 66.7%에 불과하였으나 S. achromogenes 균주 배양액과 2:1, 1:1 및 1:2 비율로 처리시 방제효과는 각각 85, 90 및 88.3%로 뚜렷하게 약효가 증진되었다. 또한, 광엽잡초 어저귀의 경우에도 S. drozdowiczii 균주 배양액 단독처리에서의 방제효과는 80%이었으나 S. achromogenes 균주 배양액과 2:1, 1:1 및 1:2 비율로 처리하면 각각 98.3, 100 및 95%로 약효가 증진되었다.

이상의 결과로부터 토양 방선균 대사체 기반 제초제 후보 소재 S. drozdowiczii 균주 배양액 단독처리에서는 일부 잡초에서 방제효과가 다소 부족하였지만, 또 다른 후보 소재 S. achromogenes와 혼합처리하면 뚜렷한 약효증진효과가 발휘되는 것을 확인할 수 있었다. 본 시험 결과에 의하면 S. achromogenes와의 2원 혼합처리는 토양 방선균 기반 제초제 후보 소재 S. drozdowiczii 균주 배양액의 처리량을 낮추면서도 우수한 살초력을 확보할 수 있기 때문에 고농도 처리시 발생될 수 있는 독성문제도 해결할 수 있는 조합이라는 것을 확인할 수 있었다.

Table 2

Herbicidal enhancement efficacy by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenes culture broth filtrate in a greenhouse condition.

Fig. 1

Herbicidal activity by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenes culture broth filtrate to several weed species in a greenhouse condition. The representative pictures were taken 5 days after treatment. Grass weeds; Panicum dichotomiflorum, Digitaria ciliaris, Sorghum bicolor, Echinochloa crus-galli, Lolium multiflorum. Broadleaf weeds; Solanum nigrum, Amaranthus retrof lexus, Abutilon avicennae, Xanthium strumarium, Calystegia japonica. CK: Check; DAT: Days after treatment.

포장조건에서의 혼합처리에 의한 약효증진 효과

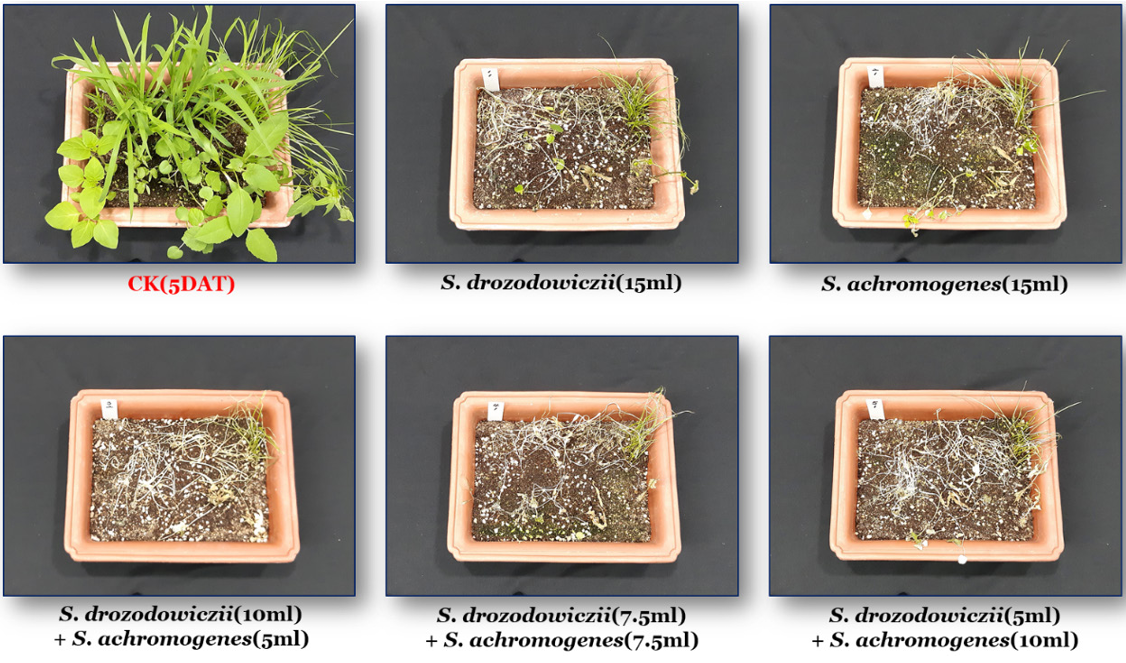

온실시험과 마찬가지로 포장조건에서도 2종의 토양 방선균 혼합처리는 S. drozdowiczii 처리량을 낮추면서도 뚜렷한 약효증진효과가 발현되는 것을 확인할 수 있었다.

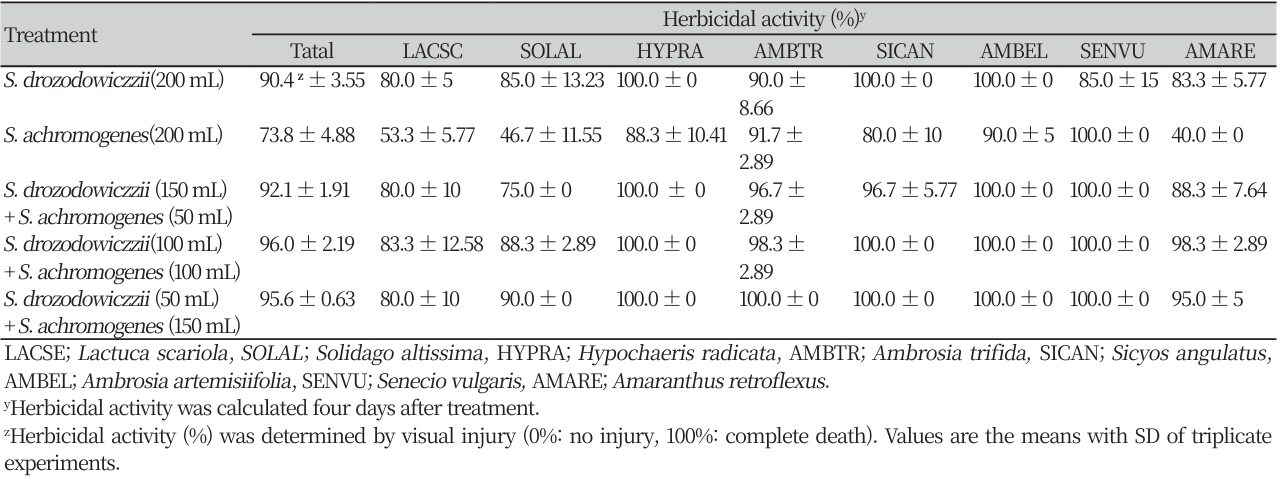

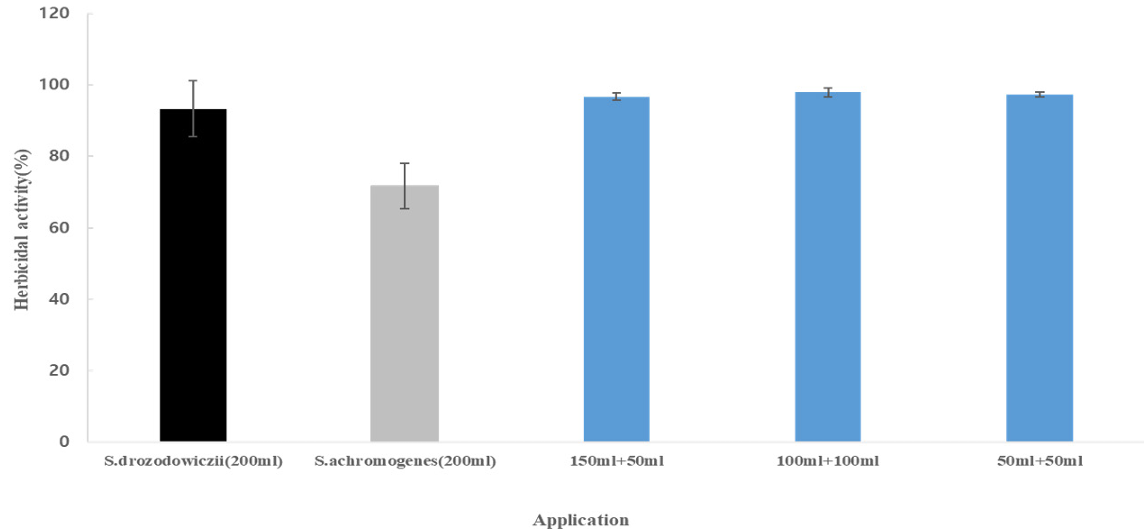

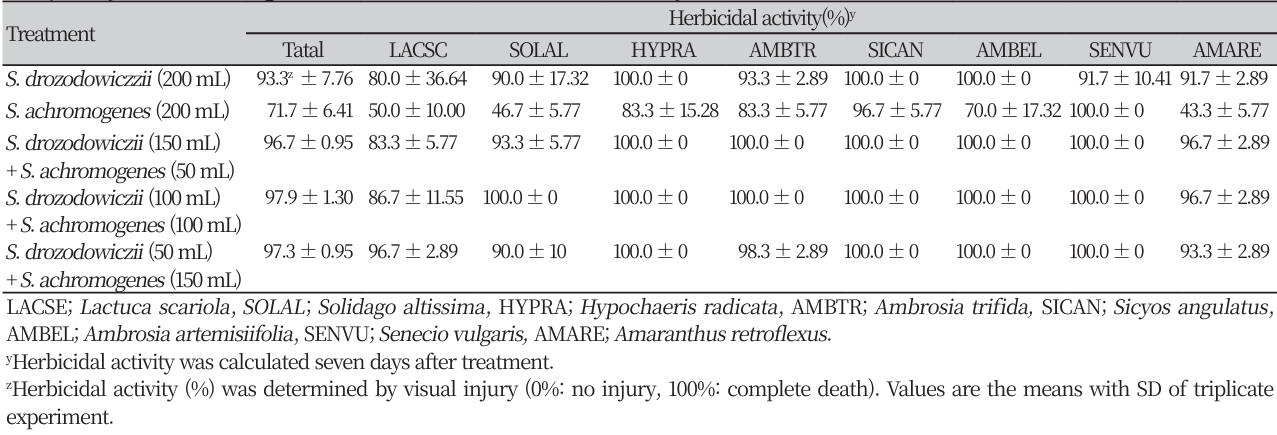

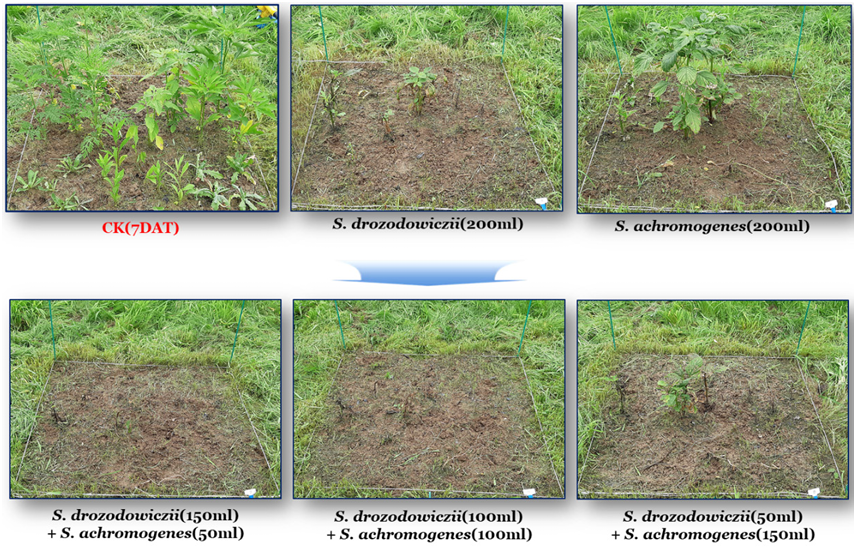

S. drozdowiczii 균주 배양액만을 처리했을 때 처리구 내 8종 식물에 대한 처리 4일 후 평균 방제가는 90.4%이었고, S. achromogenes 균주 배양액만을 처리했을 때의 방제가는 73.8%이었다. 이때 두 배양액을 3:1, 1:1 및 1:3 비율로 처리하면 방제가는 각각 95.6, 96 및 92.1%로 약효가 증진되었다(Table 3, Fig. 2). 이와 같은 2종 후보소재의 혼합처리에 의한 약효증진효과는 처리 7일 후에도 동일한 방제 양상을 나타냈는데 S. drozdowiczii 균주 배양액 단독처리 시 7일 후 평균 방제가는 93.3%이었고, S. achromogenes 균주 배양액만을 처리했을 때의 방제가는 71.7%이었다. 이때 두 배양액을 3:1, 1:1 및 1:3 비율로 처리했을 때 평균 방제가는 각각 96.7, 97.9 및 97.3%로 약효가 증진되었다(Table 4, Fig. 3). 처리 7일 후 S. drozdowiczii 단독처리에서도 6종의 생태계교란 광엽식물 및 2종의 잡초에 대한 방제가는 93.3%로 우수하지만, 처리량을 3배로 낮춘 처리구에서도(1:3) 97.3%의 방제가를 보이고 있어 2종의 배양액 혼합처리는 상호단점을 보완해줄 수 있는 이상적인 조합이었다.

이상의 결과는 2종 후보소재의 혼합처리는 낮은 처리량으로도 뚜렷한 약효증진효과를 발휘하는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 동 후보 소재들의 처리농도를 낮춤으로서 고농도 처리에 의한 독성 발생 가능성도 해결할 수 있을 것으로 판단되었다. 이상과 같은 결과를 확보한 2종 후보 소재의 조합 비율별 배양액에 대한 독성평가를 진행 중에 있다.

Table 3

Herbicidal enhancement efficacy by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenes culture broth filtrate after 4 days of treatment in field condition.

Fig. 2

Herbicidal activity by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenesis culture broth filtrate to several invasive alien weeds and exotic weeds after 7 days of treatment in field condition. Herbicidal activity was average control value of 8 weed species. Vertical bars are standard deviation of the means.

Table 4

Herbicidal enhancement efficacy by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenesis culture broth filtrate after 7 days of treatment in field condition.

Fig. 3

Herbicidal activity by combination treatment of Streptomyces drozodowiczii and Streptomyces achromogenesis culture broth filtrate to several invasive alien weeds and exotic weeds in field condition. The representative pictures were taken 7 days after treatment. Invasive alien weeds; Sicyos angulatus, Ambrosia trifida, Ambrosia artemisiifolia, Lactuca scariola, Hypochaeris radicata. Solidago altissima. Exotic weeds; Senecio vulgaris, Amaranthus retroflexus. CK: Check; DAT: Days after treatment.

고찰

제초제 혼합처리는 처리량 감소, 살초 스펙트럼 확대, 처리시기 및 선택폭 확대, 저항성 문제 해결 등을 목적으로 하지만, 혼합처리에 의한 제초효과는 상승 또는 상가적 효과보다는 길항적인 효과를 나타내는 경우가 많다(Jordan & Warren, 1993; Kudsk & Mathiassen, 2004). 장(Jang et al., 2010)의 연구에 의하면 식물 유래 천연 제초활성 물질 chrysophanic acid와 다른 천연 제초활성 물질과의 혼합처리를 시도하였으나 대부분 길항작용을 나타내었다. 강(Kang et al., 2014)의 연구에서는 강피와 물피에 대한 imazasulfuron+fentrazamide의 2종 제초제 혼합처리에서 기준량 처리로는 방제효과가 낮았고 배량을 처리해야만 방제가가 증가되었는데, 이 경우는 두 약제의 혼합처리에 의한 상승효과가 아닌 단순히 약량증가에 의한 것이라 하였다. 이와 같이 혼합처리에 의한 약효증진효과가 발현되는 경우는 많지 않은데, 본 연구에서의 미생물 배양액 간의 2원 혼합처리에 의한 약효증진에 대한 연구 사례는 매우 독창적인 연구내용일 뿐만 아니라 포장조건에서도 적용할 수 있는 실용적인 결과이기 때문에 향후 천연소재를 이용한 친환경적인 잡초방제 수단으로 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

요약

토양 방선균 대사체 기반 제초활성 후보 소재 Streptomyces drozdowiczii는 생태계교란 식물은 물론 농경지 발생 잡초에 대한 방제효과는 매우 우수하지만 고농도 처리에서는 독성이 발생될 가능성이 제기되고 있는 소재이다. 또 다른 후보 소재 Streptomyces achromogenes는 잡초방제 효과는 상대적으로 약하지만 독성 측면에서는 안전한 소재이다. 이와 같은 특성을 갖는 2종 후보 소재의 혼합처리를 통해 약효증진효과 여부를 확인함으로서 S. drozdowiczii 균주 배양액의 독성문제를 극복할 수 있는지를 확인하고자 본 실험을 수행하였다. 온실 및 포장조건에서 2종 후보 소재의 혼합처리는 각 소재의 단제처리보다 낮은 처리량에서도 가 있는 것으로 확인하였다. 이러한 결과는 고농도의 S. drozdowiczii 처리 시 발생 가능성이 제기된 독성문제도 해결할 수 있는 이상적인 조합처리임으로 생태계교란 식물 또는 농경지 발생 잡초에 대한 친환경적인 방제제로 유용하게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

Acknowledgement

This work was carried out with the support of "Cooperative Research Program for Agriculture Science & Technology Development (Project No. PJ0161282023)" Rural Development Administration, Republic of Korea.

Authors Information

Jung Sup Choi, https://orcid.org/0000-0001-7978-8985

He Kyoung Lim, Korea Research Institute of Chemical Technology, Researcher

Young Sook Kim, Korea Research Institute of Chemical Technology, Doctor of Philosophy

Kyoung Soo Jang, Korea Research Institute of Chemical Technology, Researcher

Kwang Min Cho, https://orcid.org/0000-0003-0537-2164

Umurzokov Mirjalol, https://orcid.org/0000-0001-8148-8041

Jeong-Hyun Lim, National Institute of Agricultural Sciences, Researcher