서론

대한민국의 배추 재배면적은 2019년 기준 27,820 ha이며, 이 중 고랭지배추 재배면적은 4,421 ha로 총 재배면적의 16%를 차지하고 있다(KOSIS, 2022). 2011년 강원도 태백시에서 사탕무씨스트선충(Heterodera schachtii)의 발생 및 피해가 최초로 보고된 이래(Ko et al., 2017), 강원도 정선군 등지에서 클로버씨스트선충(H. trifolii)의 발생 및 피해 또한 보고되었다(Mwamula et al., 2018). 사탕무씨스트선충은 명아주과, 십자화과 200종 이상의 식물을 기주로 하며, 전 세계적으로 61개국에 분포하는 것으로 알려져 있다(Subbotin et al., 2010). 클로버씨스트선충의 기주식물은 비름과 및 십자화과 등 약 110종이며, 총 44개국에 분포하는 것으로 알려져 있다(Subbotin et al., 2010). 2018년 조사결과, 고랭지배추 재배지 내 발생 식물기생선충 중 클로버씨스트선충이 가장 우점도가 높았으며, 고랭지배추 재배지 내 선충상의 변화가 일어나고 있는 것으로 판단된다(Kwon et al., 2018). 특히, 2021년 씨스트선충 발생면적은 331.6 ha로 조사되었으며, 2011년 대비 20배 이상 증가한 것으로 확인되어 확산 방지 및 피해 저감을 위한 방제연구가 필요한 상황이다.

식물기생선충 방제용 약제는 대표적으로 dazomet, metamsodium이 있으나(Lee et al., 2018), 환경독성이 높기 때문에 사용을 제한하거나 금지하고 있는 추세이다. 화학약제의 의존도를 낮춤과 동시에 식물기생선충의 밀도를 피해수준 이하로 유지하는 종합적 방제가 고려되고 있으며, 이의 일환으로 선충의 밀도를 감소시킬수 있는 작물을 재배하거나 (Acharya et al., 2021), 살선충성 물질을 함유하여 재배 후 토양으로 환원했을 때 선충의 밀도를 감소시키는 작물을 재배하는 방법이 연구되고 있다(Wang et al., 2002). 특히 배추과 식물은 생물훈증작용(bio-fumigation)에 중요한 역할을 하는 glucosinolates (GSLs)를 함유하고 있으며, 이 물질이 가수분해되며 생기는 isothiocyanates (ITCs)는 다수의 씨스트선충에 대하여 방제효과가 있는 것으로 알려져 있기 때문에, 선충의 친환경적인 방제에 많이 이용하고 있다(Fourie et al., 2016) 국내 연구결과, 백겨자(Sinapis alba)와 기름무(Raphanus sativus)를 2개월 이상 재배하고 1개월 이상 부숙시켰을 때 클로버씨스트선충에 대한 방제효과를 확인하였다(Ko et al., 2020). 이 연구결과는 고랭지배추 재배지에서 씨스트선충의 중요한 관리방안의 하나로 활용되고 있다. 그러나 백겨자 및 기름무 종자는 수입의존도가 높아 안정적인 공급이 어려우며, 농경지 탈출 및 잡초화에 의한 2차피해도 우려된다.

국내에는 55속 195종의 십자화과 식물이 분포하는 것으로 알려져 있다(KPNIC, 2023) 이 중 농경지에는 27종이 잡초로 발생하고 있기 때문에, 충분한 종 다양성이 있다고 판단할 수 있다(Lee et al., 2017). 특히 들갓(Sinapis arvensis)이나 갯무(Raphanus sativus var. hortensis f. raphanistroides)는 GSLs 함량이 높은 편이며, 국내 분포 범위가 비교적 넓고 유전적 다양성이 높은 것으로 알려져 있기 때문에(Assefa et al., 2023), 자원 내 선발을 통해 살선충성 녹비작물로 활용할 수 있는 가능성이 높다고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 국내 분포 잡초자원 중 살선충성 녹비작물 후보군을 선발하고, 채집된 선발 잡초자원의 발아특성 검정을 통해 재배 조건 확립의 기초자료를 제공하고자 하였다.

재료 및 방법

살선충 녹비작물 선발을 위한 후보 잡초자원 선발 및 채집

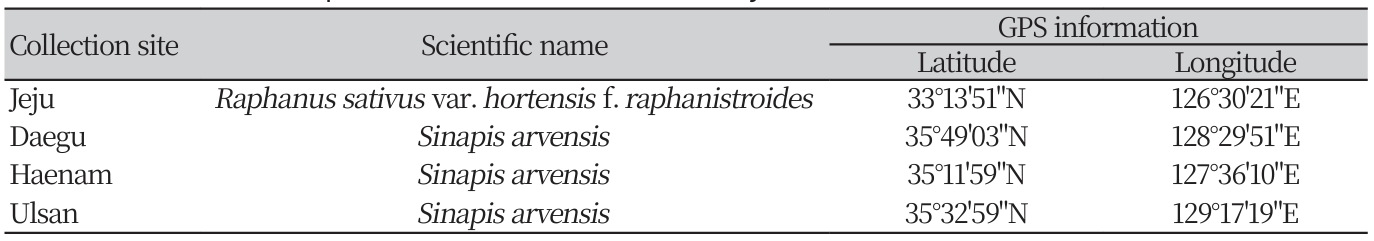

Glucosinolate 함량이 높다고 알려진 식물을 대상으로, 연구논문, 학위논문, 도서 및 보고서 등을 참고하여 466종을 1차 선발하였다. 이 중, 관목류 등 활용 가능성이 낮거나 국내 미분포종을 제외하여 6종을 선발하였으며(Suppl. Table 1), 국내 농경지 잡초 조사 결과(Lee et al., 2017) 및 국립생물자원관 생물지리정보서비스(species.nibr.go.kr) 등을 참고하여 국내분포 정도를 파악하고, 생체중 및 초장 등 생물적 특성을 고려하여 최종적으로 들갓과 갯무를 선발하였다. 2023년 5월, 갯무 1지역(제주) 및 들갓 3지역(울산, 대구 및 해남)에서 자생지를 발견하여 종자를 채집하고 정선하여 사용하였다(Table 1).

입모조건 설정을 위한 토양심도 및 시비량에 따른 출아율 비교

채집한 갯무 1종 및 들갓 3종의 입모조건 설정을 위해 파종심도 및 시비량에 따른 출아율 비교실험을 진행하였다. 사각포트(11 × 11 × 15 cm3)에 각 자원 종자를 0, 1, 2 및 4 cm의 심도로 5립씩 파종하였다. 질소 및 유황 시비에 따른 출아율을 비교하기 위해 종자 파종 후 질소/유황을 0/0 (Control), 100/0, 50/50, 0/100 kg ha-1로 처리하였으며, 모든 처리구는 4반복이었다. 유식물은 식물생장상(HB-304W, HANBAEK Science, South Korea)에서 생육하였으며, 온도 및 광조건은 각각 25/15oC 및 12/12h (day/night)였다. 두 실험 모두 파종 후 28일차까지 3일 간격으로 출아율을 조사하였으며, 파종 후 28일차에 최종 발아율을 조사하였다. 모든 통계분석은 SAS v9.4 (SAS Institute Inc., USA)를 사용하였다.

잡초자원의 선충 저항성 평가

저항성 검정용 토양(강모래:황토=8:2 (v/v)) 300 cm3가 들어있는 플라스틱 포트(5 × 5 × 15 cm3)에 갯무, 들갓 및 배추(춘광) 유묘(파종 후 20일)를 옮겨 심었다. 각 포트에 클로버씨스트선충 알 현탁액을 1,000 eggs pot-1으로 접종하였고, 식물생장상에서 20일간 생육하였다. 모든 처리는 5반복이었다.

갯무와 들갓의 클로버씨스트선충에 대한 저항성 여부는 콩씨스트선충의 콩 품종별 저항성 기준을 변형하여 평가하였다(Schmitt and Shannon, 1992). 식물의 뿌리가 들어있는 포트의 토양에 충분한 양의 물을 섞어 토양 현탁액을 만들고, 20 mesh와 60 mesh 체에 순차적으로 거른 후(Barker et al., 1985), 60 mesh 체 위에 남은 물질을 사각 페트리디쉬로 옮겨 닮았다. 이를 실체현미경으로 관찰하며 클로버씨스트선충 암컷을 계수하였고, 증식지수(Female index; FI)를 아래의 식에 따라 계산하였다.

Female index (FI; %) = 처리구의 암컷 밀도 / 대조구의 암컷 밀도 × 100

FI가 10% 미만이면 저항성(Resistance; R), FI가 10% 이상 30% 미만이면 중도저항성(Moderate resistance; MR), FI가 30% 이상이면 감수성(Susceptibility; S)로 평가하였다.

결과 및 고찰

입모조건 설정을 위한 토양심도 및 시비량에 따른 출아율 비교집

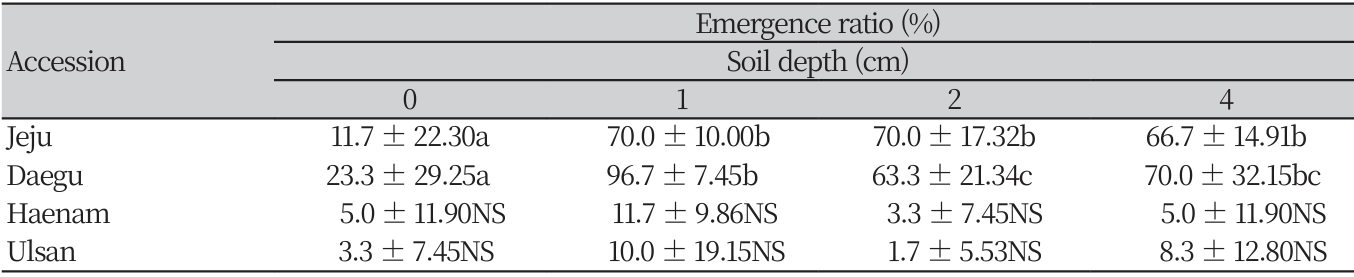

토양심도에 따른 잡초자원 4종의 출아율은 Table 2과 같다. 제주 갯무와 대구 들갓은 60% 이상의 출아율을 보였으며, 해남 및 울산의 들갓은 10% 내외의 낮은 출아율을 보였다(Table 2). 제주 갯무는 0 cm에서 출아율이 매우 낮았으나, 심도 1~4 cm에서 70% 내외로 고르게 출아하였다. 대구 들갓도 제주 갯무와 유사한 반응을 보였으나, 심도 2 및 4 cm에서 1 cm보다 다소 출아율이 낮은 경향을 보였다. 해남 및 울산의 발아율은 토양심도와 관계없이 매우 낮았다.

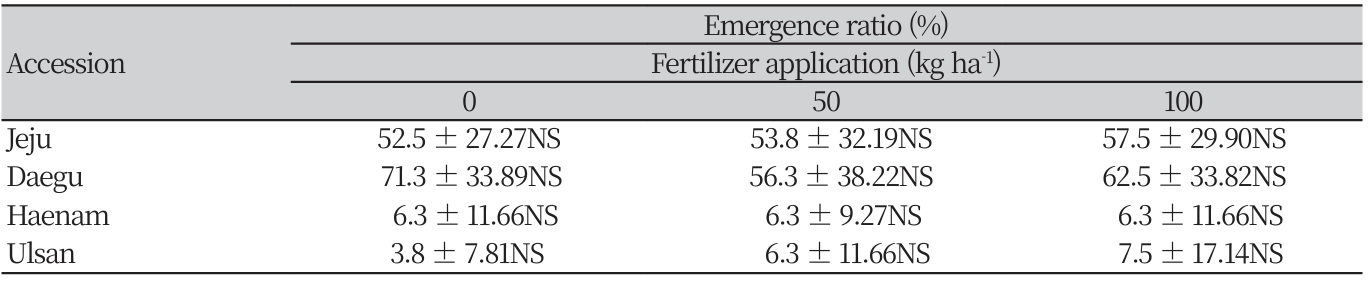

유황비료 시비량에 따른 출아율을 잡초자원별로 비교한 결과, 출아율은 시비량과 관계가 없었다(Table 3). 제주 갯무와 대구 들갓의 출아율은 50% 이상이었고, 해남 및 울산 들갓의 출아율은 10% 미만이었으나 잡초자원의 처리 간 통계적 유의성은 없었다. 해남와 울산 들갓의 경우, 두 실험에서 공통적으로 발아율이 매우 낮았다. 들갓은 모계유전하는 종피(seed coat)나 양친교배를 통해 생성되는 배(embryo)의 영향으로 휴면성이 있으며, 평균적인 출아율은 10~20%로 알려져 있다(Garbutt and Witcombe, 1986). 따라서, 두 들갓 군락은 휴면성이 있며, 휴면타파를 거쳐야 자원으로 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 들갓의 종자는 고온조건에서 휴면이 유도되고 저온습윤조건에서 휴면이 타파된다고 알려져 있다(Soltani et al., 2016). 따라서, 휴면이 있는 들갓의 수집된 종자를 활용하기 위해서는 제주 갯무나 대구 들갓과 같이 휴면성이 없는 군락을 선택하거나, 저온습윤조건에서 일정기간 동안 저장하여 휴면을 타파하는 과정이 필요할 것으로 판단된다.

황(Sulfur)는 살선충성분으로 알려져 있는 글루코시놀레이트(Glucosinolates; GSLs)와 이의 가수분해산물인 아이소티오시아네이트(Isothiocyanates; ITCs)를 구성하는 중요한 성분 중에 하나이다(Bell et al., 2018). 일반적으로 황을 처리했을 때 배추과 식물 내 GSLs 함량이 유의미하게 증가하는 것으로 알려져 있다(Falk et al., 2007). 따라서, 잡초자원을 선충방제용으로 재배할 때, 황을 처리하면 살선충성분인 GSLs가 증가하고 이를 토양으로 환원했을 때 ITCs 또한 증가할 것으로 판단된다. 그리고 본 연구 결과에서 유황비료의 살포 여부 및 그 양은 배추과 잡초자원의 출아율에 별다른 영향을 미치지 않았기 때문에, 잡초자원의 GSLs의 함량을 높여 선충방제효과를 극대화하기 위해 유황비료를 사용하는 것도 고려해 볼 수 있다고 판단된다. 그러나 이 경우, 유황비료 살포에 따른 경제적 이득, 토양의 산성화 및 후작물 배추의 상품성 등이 추가적으로 연구되어야 할 것이다.

잡초자원의 선충 저항성 평가

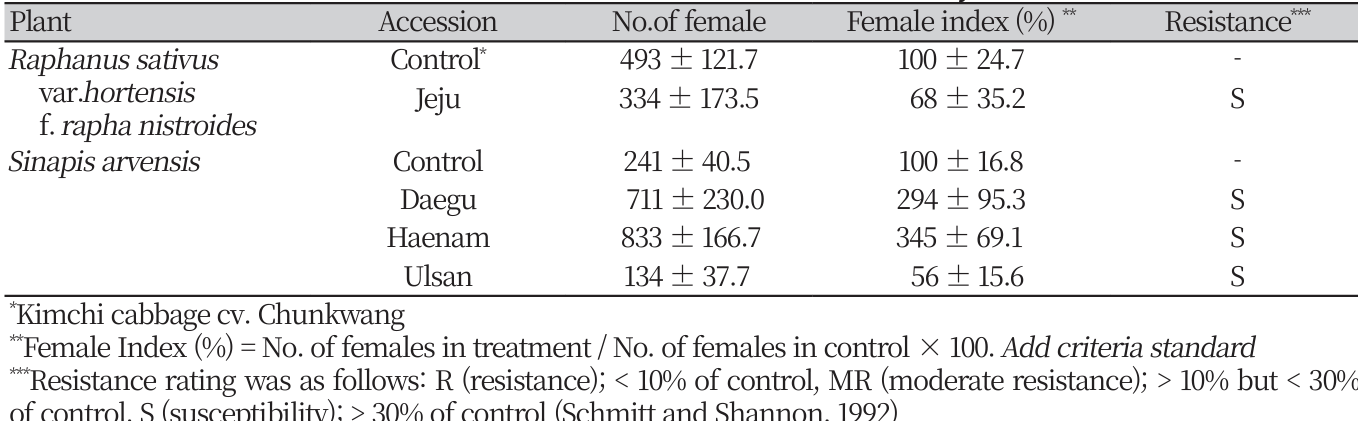

클로버씨스트선충 암컷의 증식률을 통해 잡초자원의 선충저항성을 평가하였으며 갯무와 들갓의선충저항성을 평가한 결과는 Table 4와 같다. 대조구인 배추(춘광)에 비해 제주 갯무의 암컷 증식률(FI)은 68%였으며, 대구, 해남 및 울산 들갓의 FI는 각각 294, 345 및 56%였다. 일반적으로 FI가 30% 이상일 때 감수성으로 판정하기 때문에 수집한 모든 잡초자원은 감수성으로 판정되었다. 잡초자원이 살선충물질의 함량이 높거나 살선충효과가 높다고 하더라도 잡초자원 자체가 클로버씨스트선충 증식의 기주가 된다면, 결과적으로 토양 내 선충의 밀도는 증가하게 되어 녹비작물로 직접 이용하기는 어려울 것이다. 따라서, 본 연구에서는 살선충효과보다 선충 증식여부를 먼저 실험하였다. 제주 갯무 및 울산 들갓은 배추의 증식률보다 낮았기 때문에, 대구 및 해남 들갓보다는 활용 가능성이 높다고 판단되었으며, 추가적으로 GSLs 및 ITCs의 함량 분석 및 선충밀도 감소효과를 분석을 진행할 예정이다. 다수의 십자화과잡초를 재배한 후 토양으로 환원하면 살선충효과가 있는 것으로 알려져 있다. 갓(Brassica juncea)과 기름무가 감자씨스트선충(Globodera pallida)의 방제에 효과적이며(Ngala et al., 2015), 유채(Brassica napus) 역시 다수의 식물기생선충의 증식 억제 효과가 밝혀졌다(Dutta et al., 2019). African marigold (Tagetes erecta) 등과 같이 십자화과 이외의 식물도 식물기생선충의 번식억제효과가 있는 것으로 알려져 있다(Hooks et al., 2010). 국내 농경지 잡초 중에는 십자화과가 27종이 있는 것으로 알려져 있기 때문에 종 다양성이 풍부하고(Lee et al., 2017), 종내 유전적 다양성도 높은 편이라고 할 수 있다. 비록 본 연구에서는 살선충효과가 높은 적합한 잡초자원을 선발하지는 못했지만, 추가적인 조사와 연구를 통해 국내 자생 잡초자원 중 살선충

효과가 높은 수집종을 선발하면 효과적인 녹비작물로 활용할 수 있을 것이며, 수입의존도도 크게 감소시킬 수 있을 것으로 예상된다. 또한, 녹비작물의 살선충효과는 토양환경이나 기상환경에 따라 편차가 있을 수 있기 때문에(Dutta et al., 2019), 이를 안정적으로 유지시키거나 증진시킬 수 있는 연구 또한 진행되어야 할 것이다

요약

최근 강원도 배추 재배지에서 씨스트선충의 발생면적이 크게 증하고 있기 때문에 확산 방지 및 피해 저감을 위한 종합적 방제연구가 요구되고 있다. 이의 일환으로 생물훈증효과가 있는 것으로 알려진 국내 자생 십자화과 잡초 중 갯무(Raphanus sativus var. hortensis f. raphanistroides)와 들갓(Sinapis arvensis)의 활용 가능성을 확인하기 위해 본 연구를 수행하였다. 갯무와 들갓의 종자를 각각 제주와 대구, 울산, 해남에서 종자를 채집하여 파종심도 및 유황비료에 따른 출아율의 차이를 비교하였고, 클로버씨스트선충(Heterodera trifolii)의 증식률을 조사하였다. 그 결과, 토양심도 1-4 cm까지 출아율의 유의적인 차이는 없었으며, 안정적인 출아율을 보였다. 유황비료 0~100 kg ha-1처리에 따른 출아율의 감소도 없었기 때문에, 잡초자원의 선충방제효과를 극대화하기 위해 유황비료를 사용할 수 있을 것으로 판단된다. 모든 잡초자원의 사탕무씨스트선충 증식률은 56~345%였기 때문에 저항성으로 판정할 수 없었다. 그러나 제주 갯무 및 울산 들갓은 씨스트선충의 증식률이 상대적으로 낮아 활용할 수 있는 가능성이 있을 것으로 판단되었다.