서론

기후변화로 인해 우리나라의 평균온도는 상승하고 있으며, 미래에도 온도상승이 예측되고 있다. 농업은 기상이나 기후에 민감한 산업이기 때문에, 기후변화로 인한 온도상승은 농업의 다양한 부분에서 직·간접적으로 영향을 미치고 있다(Lee et al., 2015). 특히, 동계기간의 온도 상승은 동계작물의 생장에 영향을 줄 것으로 예상된다. 온도상승의 영향은 작물만 받는 것이 아니라, 잡초에도 영향을 주기 때문에 잡초 군락의 변화 혹은 잡초발생시기 등이 달라지게 될 것으로 예상된다(Kim et al., 2022). 이로 인해 잡초로 인한 피해는 커질 것이며, 새로운 방제법 개발이 요구되고 있다.

마늘의 재배면적은 약 24,000 ha (논마늘 10,000 ha 및 밭마늘 14,000 ha)로, 우리나라 동계작물 중 가장 넓은 면적에서 재배되는 작물이다(KOSIS, 2023). 동계기간을 포함해 6개월 이상 재배해야 하며, 다른 일년생 작물에 비해 작기가 매우 긴 작물이다. 파종 이후, 발근 혹은 4~5엽기 상태로 1차 생육을 하고, 겨울에는 지상부 생육은 정지되지만 지하부 인경과 측아가 발달한다. 봄에는 엽수 및 초장이 증가하며 마늘이 비대한다(2차 생육기). 월동 및 비대를 위한 1, 2차 생육기는 시기적으로 마늘 생육에 적합한 시기임과 동시에 마늘 생육에 부정적인 영향을 줄 수 있는 동계잡초의 발생 및 생육에도 적합한 시기이다. 따라서 마늘은 파종기 및 생육재생기를 포함해 최소 2차에 걸쳐 잡초가 발생하기 때문에 잡초경합한계기간이 상대적으로 길다. 그러나 비닐멀칭재배 등으로 인해 생육 후기 제초제의 사용이 매우 제한적이며, 후발생 잡초는 주로 인력으로 제거한다. 최근 지속적인 인건비 상승 등으로 인해 체계적인 잡초방제는 매우 어려운 실정이며, 새로운 방제체계 개발이 요구되고 있다.

따라서 본 연구는 전북, 충남·북 및 경기 남부의 중서부 지역의 마늘 및 양파밭에서 발생하는 잡초 현황과 사용 가능한 제초제를 파악하여, 새로운 방제체계 확립에 논리적 근거를 제공하고자 수행하였다.

재료 및 방법

중서부 마늘밭의 잡초 발생 현황을 파악하기 위해 경기, 충남, 충북 및 전북의 마늘밭 180지점에서 잡초를 조사하였으며(Fig. 1), 조사기간은 2021 및 2022년, 조사시기는 4월에서 5월이었다. 조사항목은 잡초의 종류와 피도였다(010 scale; 0: 무발생, 10: 100%우점). 군락 내 우점도를 평가하기 위한 각 잡초종의 중요도(Importance value; IV)는 Lee et al. (2017)의 방법을 사용하였으며, 잡초지수(Weed index; WI)는 다음과 같은 방법으로 계산하였다.

Frequency (F) = No. of surveying site of the weed / Total no. of surveying site × 100

Relative Frequency (RF) = F of the weed species / Sum of F of total weed species × 100

Relative coverage (RC) = Coverage of the weed species / Sum of coverage of total weed species × 100

Average coverage (AC) = Sum of coverage of the weed species / Total no. of surveying site × 100

Importance value (IV) = (RF + RC) / 2

Weed index (WI) = F × AC / 100

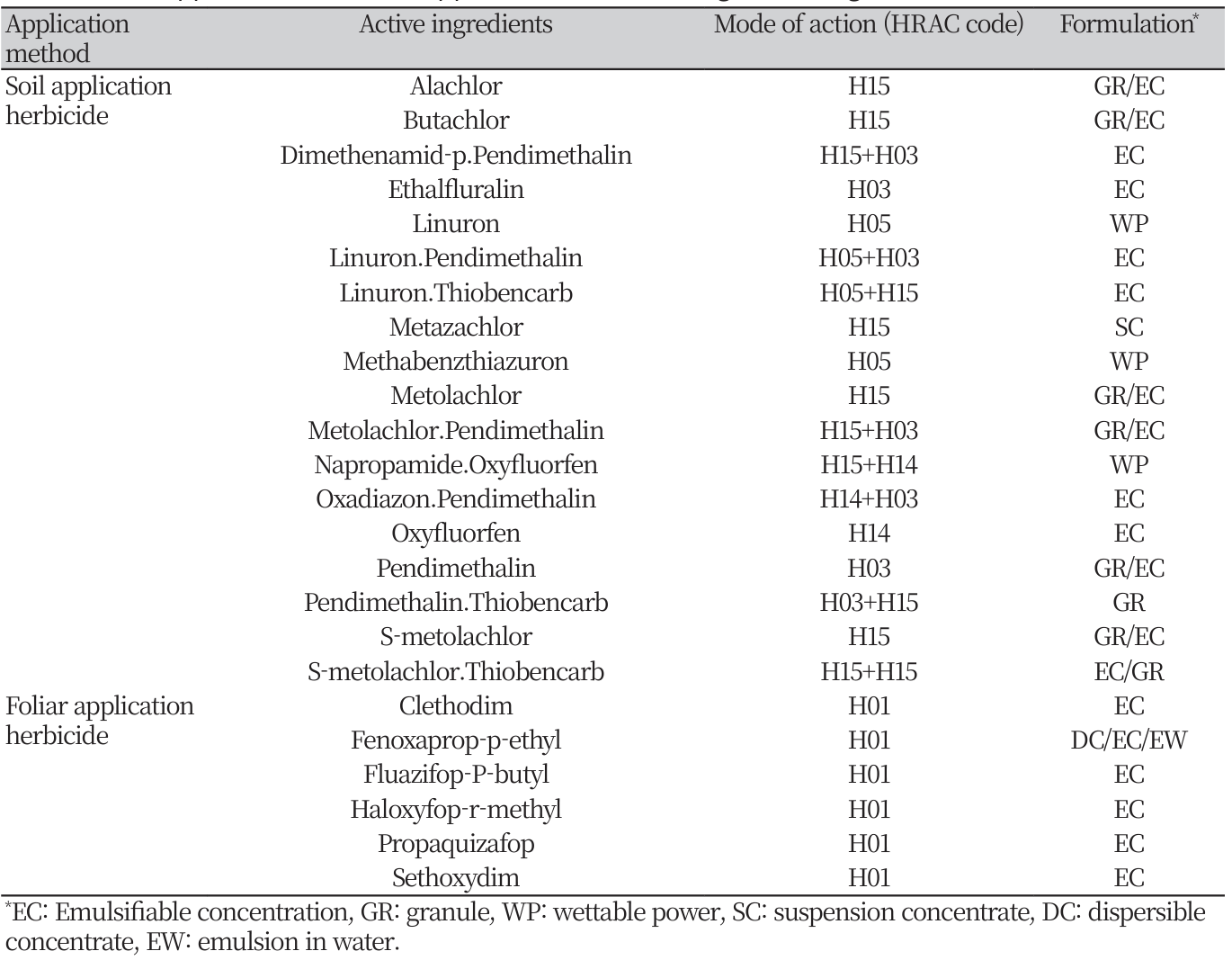

마늘밭 체계처리의 방향성을 제시하고자 마늘밭에서 사용할 수 있는 제초제 현황을 파악하였다. 마늘에 등록된 제초제 정보는 농촌진흥청 농약안전정보시스템(psis.rda.go.kr)을 참고하였다. 제초제의 작용기작(mode of action)은 Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)을 참고하였다(HRAC, 2023).

결과 및 고찰

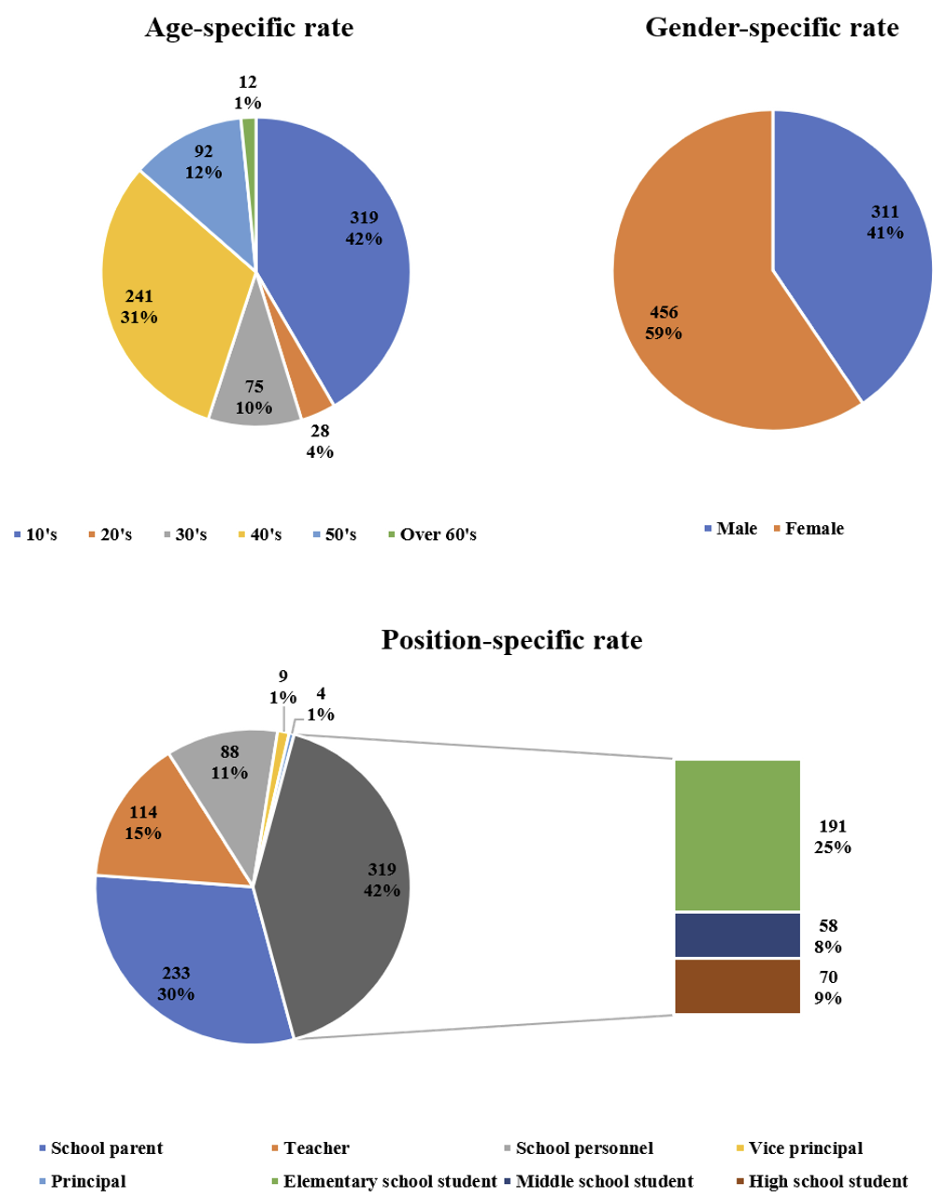

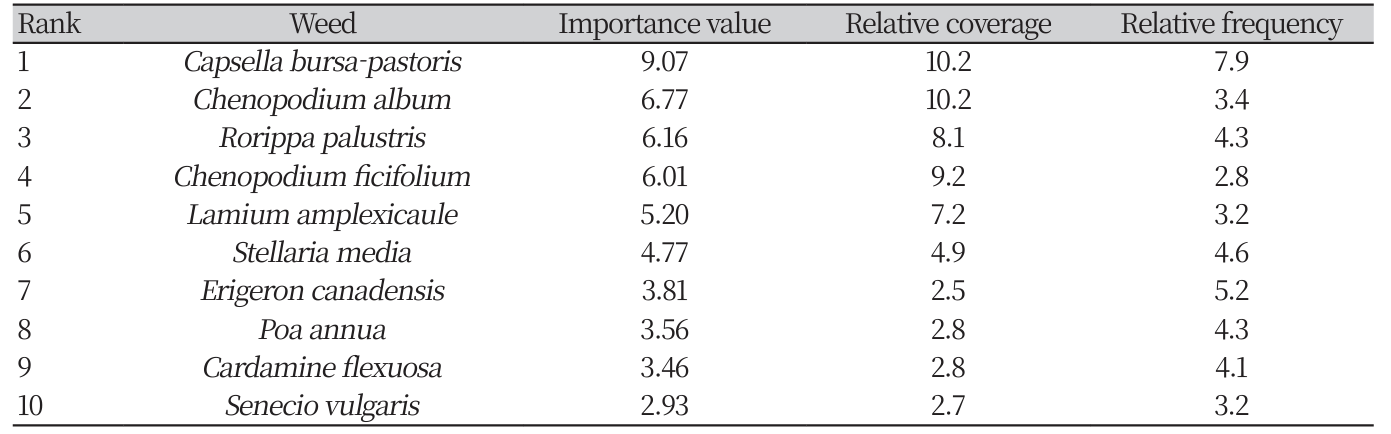

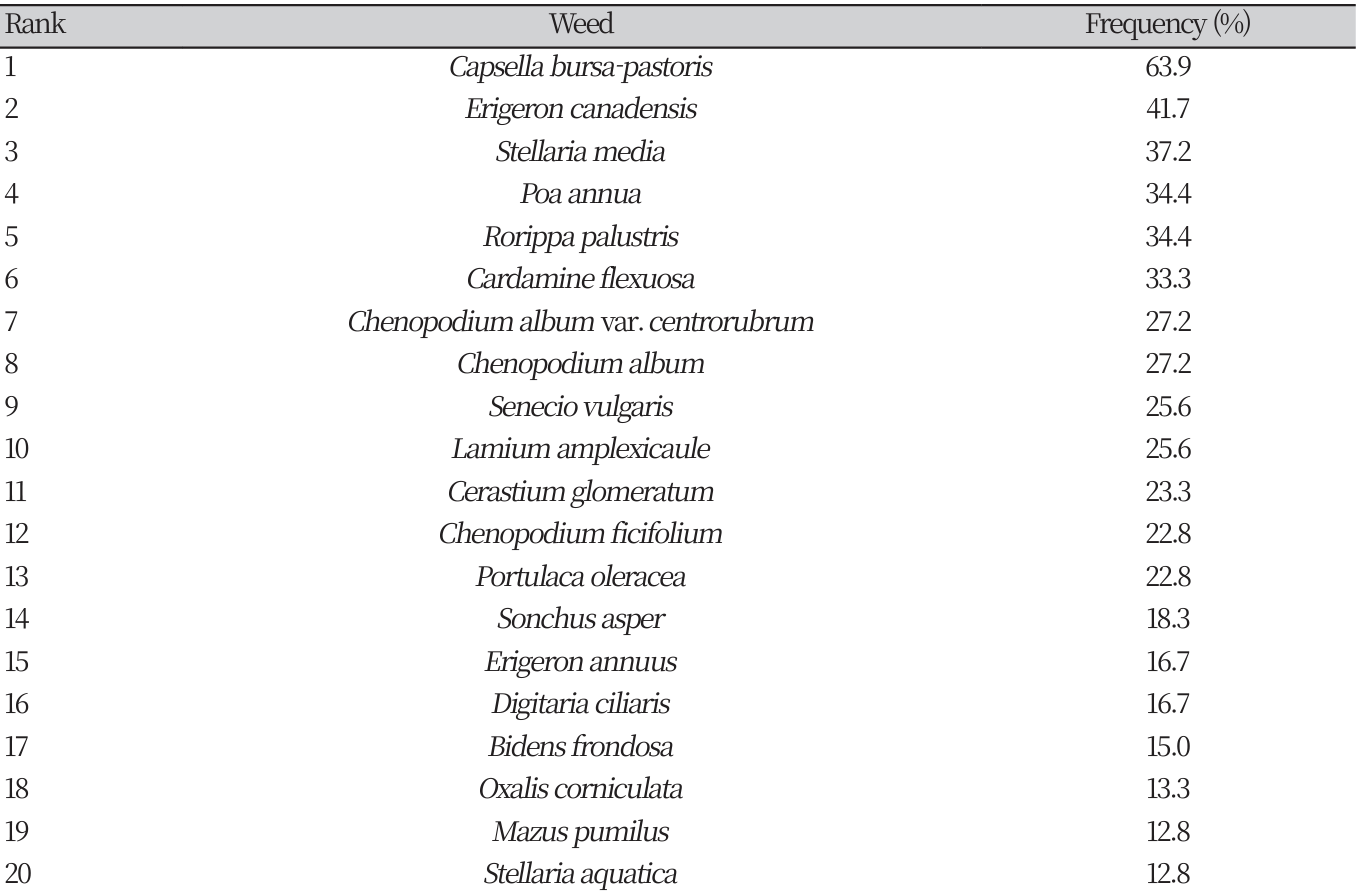

중서부 마늘밭 180 지점의 발생 잡초 조사 결과, 총 112종의 잡초가 발생하고 있었으며, 마늘밭 1지점 평균 8.1종의 잡초가 발생하였다. 중요도(IV)를 기준으로 했을 때 최우점잡초는 냉이(Capsella bursa-pastoris)였으며, 속속이풀(Rorippa palustris), 흰명아주(Chenopodium album), 좀명아주(Chenopodium ficifolium), 광대나물(Lamium amplexicaule), 별꽃(Stellaria media), 망초(Erigeron canadensis), 새포아풀(Poa annua), 황새냉이(Cardamine flexuosa), 개쑥갓(Senecio vulgaris)이 그 뒤를 이었다(Table 1). 잡초지수(WI)를 기준으로 했을 때에는 냉이가 최우점잡초였으며, 흰명아주, 속속이풀, 좀명아주, 광대나물, 별꽃, 망초, 새포아풀, 황새냉이, 개쑥갓 순으로 잡초지수가 높았다(Table 2). 두 지수를 활용하여 선발한 주요잡초 10종은 각각의 2위와 3위의 순서만 바뀌었을 뿐 그 외의 순위는 같았다.

본 연구에서 사용했던 중요도(IV)는 Lee et al. (2017)의 연구와 동일한 방법으로 계산하였으며, 이 방법에는 장단점이

있다. 중요도는 전통적으로 식생을 분석할 때 자주 사용하는 방법이며, Curtis and McIntosh (1951)에 의해 상대빈도의 개념이 들어오면서 현재의 형태로 발전하였다. 중요도는 상대밀도(relative abundance), 상대우점도(relative dominance) 및 상대빈도(relative frequency)의 합으로 계산한다(Asigbaase et al., 2019). 비록 전통적인 중요도와 계산법이 다르지만, Lee et al. (2017)이 사용했던 중요도는 우점순위를 매기는 것에는 매우 적합한 방법이다. 하지만, 변수들이 모두 상대적 수치이기 때문에 조사지역의 수 등에 따라 수치가 달라질 수 있으며, 특정 수치에 대하여 절대적인 의미를 부여하기 힘들다. 본 연구에서 냉이와 흰명아주와 망초는 각각 전체 조사지의 약 63% 및 27%에서 발생했으며, IV값은 각각 9.07와 6.77이었다. 여기에서 IV가 의미하는 바는 6.77의 흰명아주보다 9.07의 냉이가 더 많은 장소에서 혹은 한 장소에서 더 많이 발생했다는 것뿐이며, 얼마나 많은 장소에서 혹은 얼마나 더 많이 발생했는 지를 파악하기 어렵다.

본 연구에서 사용한 잡초발생지수(WI)는 기존의 중요도의 장점을 이어 받으면서 단점을 보완할 수 있는 지수이다. Table 1과 Table 2를 비교했을 때, 1-10위까지 2위와 3위 잡초를 제외하고 모든 잡초의 순서가 같았다. 이는 발생 순위를 매기는 것에 있어서도 잡초발생지수가 중요도와 비슷한 수준으로 적합하다고 판단할 수 있다. 잡초발생지수는 발생률과 지점당 평균피도를 곱한 수치이기 때문에, 해당 작물의 전체 재배면적 대비 해당 잡초의 발생면적을 직관적으로 파악할 수 있다. 예를 들어 본 조사 결과에서 냉이의 경우 잡초발생지수는 8.1이며, 냉이는 전체 마늘 면적의 8.1%면적을 차지하고 있다고 해석할 수 있다. 따라서, 잡초발생지수는 잡초의 우점도를 판단하는 상대적 수치였던 중요도를 보완할 수 있는 농경지 잡초 발생도 평가방법이라고 할 수 있다.

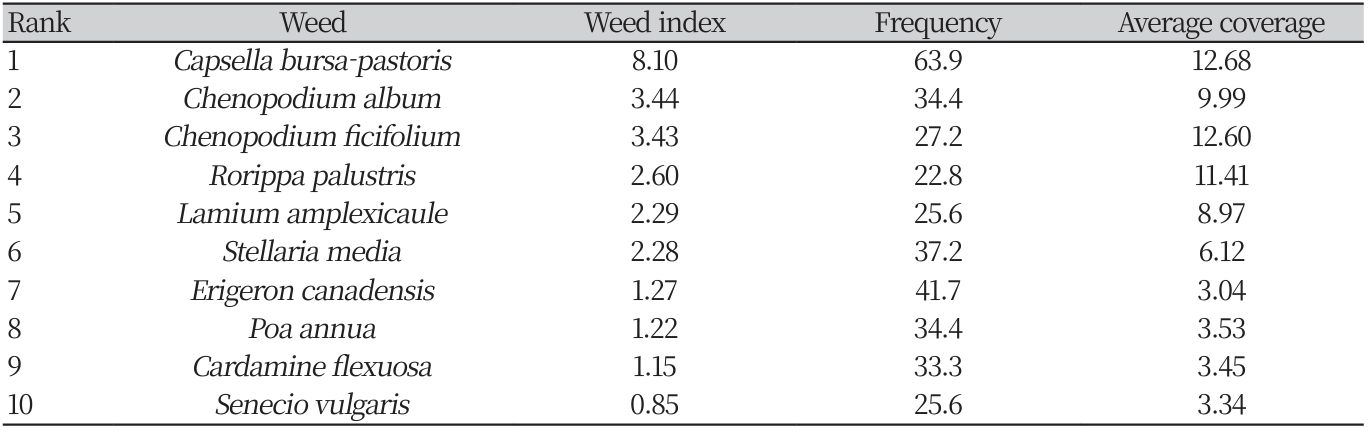

발생도(Frequency)를 기준으로 주요잡초 20종을 선발한 결과는 Table 3과 같다. 가장 많은 지점에서 발생한 잡초는 냉이였으며, 그 뒤로 망초, 별꽃, 새포아풀, 속속이풀이었다. 주요잡초 20종은 대부분 일반적으로 월동이 가능하다고 알

려진 동계 일년생잡초이다. 그러나7위의 명아주(Chenopodium album var. centrorubrum), 8위의 흰명아주, 13위의 쇠비름(Portulaca oleracea), 16위의 바랭이(Digitaria ciliaris), 17위의 미국가막사리(Bidens frondosa) 등은 우리나라 환경에서 월동할 수 없는 하계 일년생잡초이다. 이들은 월동 전 발생한 잡초들이 아니라 월동 후, 즉 마늘의 2차재생기에 발생한 ’후발생잡초’라고 할 수 있다. 특히, 명아주속(Chenopodium spp.) 잡초인 명아주, 흰명아주 및 좀명아주의 빈도는 냉이보다 높으며, 최우점잡초로 평가할 수 있다. 또한, 명아주속 잡초의 졍합적인 특성을 고려했을 때, 강력한 피해를 줄 가능성이 매우 높다. 이는 월동 전 잡초방제도 중요하지만, 후발생잡초의 방제도 매우 중요함을 시사한다.

그러나 방제할 수 있는 방법은 매우 제한적인 것으로 조사되었다. 현재 마늘에 등록된 토양처리제와 경엽처리제를 조사한 결과는 Table 4와 같다. 마늘에 등록된 토양처리제는 18종이었으며, 경엽처리제는 6종이었기 때문에, 작물재배공간에 처리할 수 있는 토양처리 제초제와 경엽처리 제초제의 수는 충분한 것으로 보인다. 그러나 경엽처리제는 모두 Acetyl-CoA carboxylase 저해제(H01)로, 파종 이후 발생하는 새포아풀이나 뚝새풀(Alopecurus aequalis)과 같은 화본과 잡초는 방제할 수 있으나, 그 외의 광엽잡초를 방제할 수 없는 것으로 조사되었다. 현실적으로 후발생하는 광엽잡초의 방제법은 손제초를 포함한 물리적 제거법이라는 것이다. 그러나, 이러한 현상은 우리나라의 문제만은 아니다. 인도에서도 마늘 재배시에 사용할 수 있는 제초제는 펜디메탈린이나 옥시플루오르펜과 같은 토양처리제이며, 경엽처리제는 quinzalofop-ethyl과 같은 ACCase 저해제로 제한되어있다(Siddhu et al., 2018). 이러한 한계를 극복하고자 종합적 방제법이 제시되었으나, 손제초와 같은 방법이 제시되어 국내에서는 적용하기 어려운 실정이다(Mehmood et al., 2007)

토양처리제는 단제와 합제 모두 다양하며, 작용기작도 다양하여 충분히 활용할 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 제초제, 특히 토양처리 제초제의 안전사용기준 중 안전사용횟수가 연1회로 제한되어 있어 2차에 걸친 잡초 발생기의 잡초를 효율적으로 방제하는 것은 법적으로 어려울 것으로 판단된다. 비록 동절기라 하더라도 1차와 2차 잡초 발생기는 약 4개월의 차이가 있기 때문에 파종 전에 1회 처리한 토양처리제의 약효가 4개월 이상 유지된다고 보장할 수 없기 때문이다. 또한, 안전사용기준에 따라 토양처리제초제는 파종전 혹은 파종후 수일 내에 처리하게 되어있으며, 생육기에 사용할 수 있는 토양처리제는 없다. 따라서 마늘 파종기와 재생기에 맞추어 토양처리제를 2회 처리하는 방법을 주축으로 체계처리 방법을 개발해야 할 것을 제안한다. 마늘은 2차에 걸쳐 생육이 일어남과 동시에 잡초도 2차에 걸쳐서 발생한다. 파종기 잡초는 관행적인 제초제 사용을 통해 발생을 억제하고, 2차 생육기의 잡초는 마늘의 생육이 제한되고 후발생잡초가 출하하기 전인 동계기간(1~2월)에 추가적인 토양처리제 처리로 발생을 억제할 수 있기 때문이다. 단, 2회차 처리의 조건에 대해 피복의 유무, 처리시기, 처리약량, 품종, 지역적 특성 등 다각적인 검토가 필요할 것이다. 마늘 및 양파는 비닐피복재배가 대부분이고 비닐피복 위에 약제를 살포할 경우 약해 가능성이 매우 높기 때문이다. 이와 동시에, 동계작물-토양처리제의 1작기-2회 처리 허용과 관련하여 면밀한 법적 검토가 필요할 것으로 판단된다.

요약

마늘은 동계기간을 포함해 6개월 이상 재배해야 하는 작물이며, 파종기와 생육재생기에 잡초가 발생한다. 본 연구는 중서부 지역의 마늘밭의 잡초발생 실태를 파악하고 사용 가능한 제초제를 비교하여 마늘밭 잡초방제의 방향성을 제시하고자 하였다. 전북, 충남·북 및 경기 남부의 총 180지점의 마늘밭에서 발생하는 모든 잡초의 종류와 피도를 조사하였다. 조사 기간은 2021 및 2022년 4월에서 5월이었다. 조사 결과, 국내 중서부 지역에서는 총 112종의 잡초가 발생하고 있었으며, 농경지 당 평균 8.1종의 잡초가 발생하였다. 중요도 및 잡초지수를 기준으로 냉이(Capsella bursa-pastoris)가 최우점 잡초였으며, 속속이풀(Rorippa palustris), 흰명아주(Chenopodium album), 좀명아주(Chenopodium f icifolium), 광대나물(Lamium amplexicaule), 별꽃(Stellaria media), 망초(Erigeron canadensis) 순으로 우점도가 높았다. 잡초지수는 중요도의 단점을 보완할 수 있는 잡초발생지수로 사용할 수 있을 것으로 판단된다. 미국가막사리(Bidens frondosa), 바랭이(Digitaria ciliaris), 쇠비름(Portulaca oleracea) 등 월동 후 발생잡초도 조사되었기 때문에 후발생 잡초방제 연구가 필요하다고 판단되었다. 또한, 마늘과 같이 재배기간이 긴 작물의 효율적인 잡초방제를 위하여 안전사용횟수 기준을 완화하는 등 법적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.