경제적 성장에 따라 삶의 질이 향상되면서 지역환경을 고려한 다양한 체육시설 및 녹지공간이 증가하고 있다(Ko and Cho, 2018). 지피 식물인 잔디는 다양한 생태적・환경적 기능을 갖고 있어 체육시설이나 녹지공간 조성을 위해 많이 이용되고 있다(Ahn and Choil, 2013). 잔디는 골프장이나 경기장과 같은 스포츠 시설뿐만 아니라 공원, 하천변, 수목원 등에도 식재되고 있다. 최근에는 이런 스포츠시설과 공원의 기능이 결합된 파크골프장이 증가하였고, 시민들은 여가선용이나 건강을 위해 이용하고 있다(Lee, 2020). 잔디밭의 이용 증대는 답압 증가로 잔디 생육과 품질이 감소된다(Lee et al., 2008). 잔디 식재지에서 답압이 집중되는 경우 토양의 경도가 증가하여 토양의 물리성이 악화되고 이로 인해 잔디 품질이 감소하며, 대취의 축적될 경우 유기물함량이 증가하여 토양의 물리화학적 특성이 악화된다고 하였다(Kim et al., 2002).

잔디밭에서 답압을 개선하기 위해서는 미국골프협회(United States Golf Association, USGA)에서 제안한 규격에 적합하도록 잔디밭을 조성하고(Kweon et al., 2005), 조성 후에는 답압으로 토양이 경화되므로 토양 공극을 확보하여 통기성과 배수성을 개선하기 위한 통기작업과 같은 갱신작업을 수행하여야 한다(Gebauer et al., 1996). 그러나 골프장이나 경기장과 같은 스포츠시설이 아닌 공원이나 수목원 및 파크골프장의 경우 USGA 규격에 적합한 토양을 선택하기 어려우며, 토양 물리성 개선을 위한 갱신작업도 수행하기 어렵다. 따라서 이러한 경우에는 토양 물리성 악화 원인을 제공하는 답압을 감소시키거나 분산시키는 작업이 필요하다(Seo et al., 2015).

잔디 보호용 매트(turfgrass protection mat, TPM)는 잔디의 피복율을 약 25% 향상시켜 잔디 생육과 품질을 증대시키고(Sorochan and Roger, 2001), 답압을 감소시키기 위해 매트를 집중 답압지에 설치하기도 한다. 따라서 본 연구는 켄터키 블루그래스(Poa pratensis)와 한국잔디(Zoysia japonica)가 식재된 잔디밭에서 TPM의 피복 후 답압에 따른 잔디 생육 특성 변화를 확인하고자 수행하였다.

본 연구는 2015년 5월 서울특별시 소재의 잠실올림픽 경기장에서 수행되었다. 공시 잔디는 켄터키 블루그래스와 한국잔디를 이용하였고, 각각 잠실올림픽 경기장 내 양묘장과 파크골프장에 식재되어 있었다. 켄터키 블루그래스의 식재토양은 미국골프협회(United States Golf Association, USGA) 규격에 적합한 모래 입경을 갖는 사토였고, 한국잔디는 사질양토였으며, 토양 근권층 깊이는 각각 약 30 cm와 15 cm였다. TPM는 A사로부터 공여받아 이용하였고, 재질은 플라스틱이었다(Fig 1).

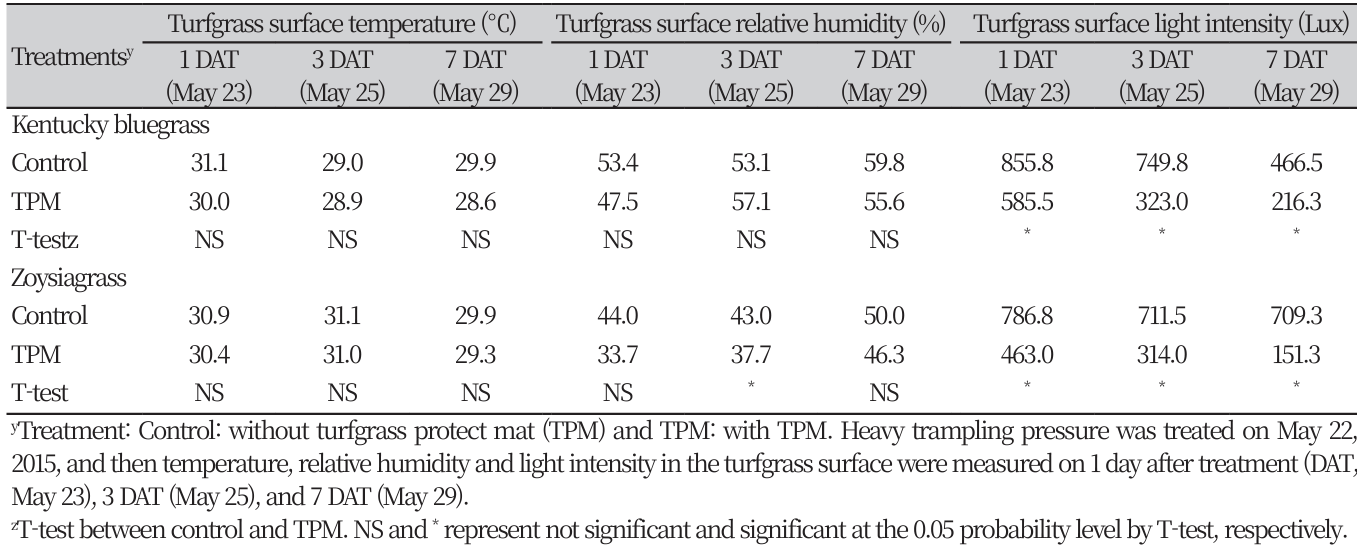

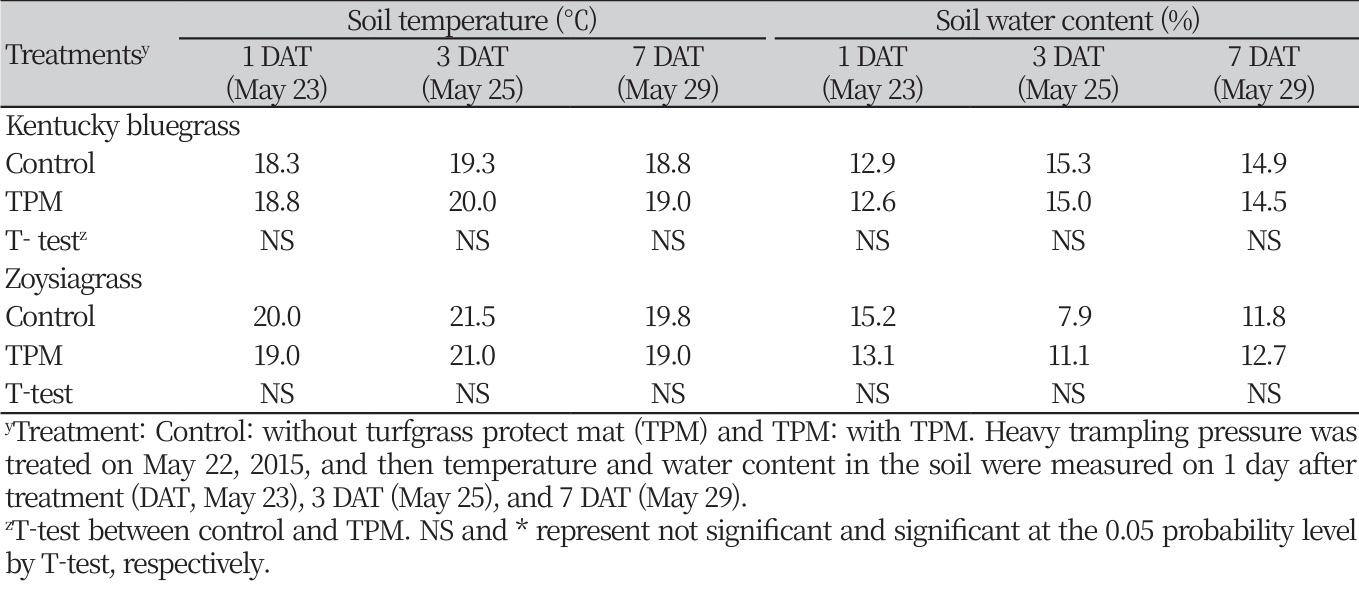

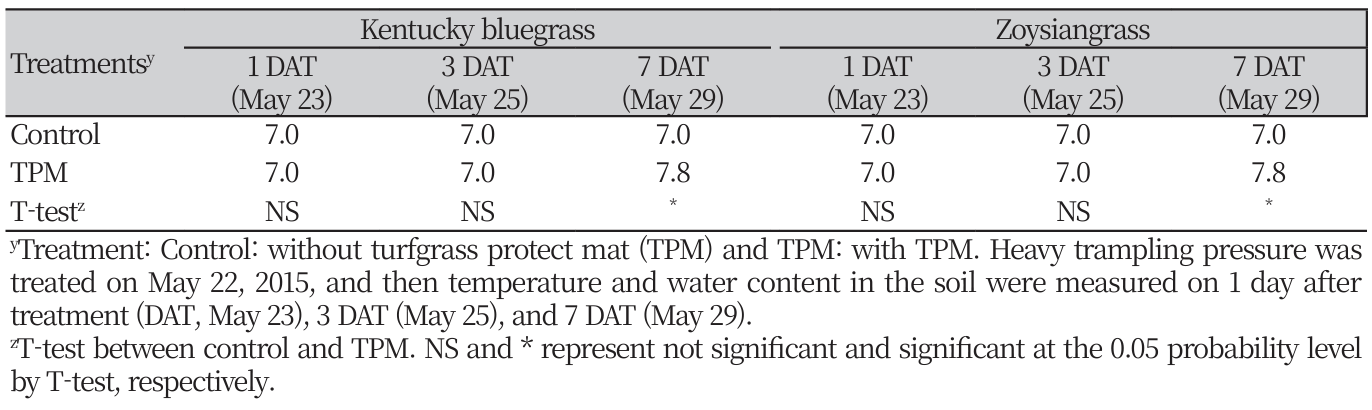

처리구는 잔디매트를 피복하지 않은 대조구(control)와 TPM을 피복한 처리구로 구분하였다. 실험포장의 시험구 단위는 0.8 m2 (0.8 m × 1 m) 크기로 전체포장은 4.8 m2였고, 실험구는 완전임의배치법으로 3반복씩 배치하였다. 각각의 시험구에는 몸무게 60-80 kg 정도의 성인 2명이 2시간 간격으로 70cm 보폭으로 약 200±20걸음을 걸어 5분씩 답압을 가했다. 답압 후에는 1일, 3일 및 7일 경과 후 잔디 지표면, 토양환경 및 잔디 생육을 조사하였다. 시험 전 처리지역은 시각적으로 잔디품질이 유사한 지역을 선정하였고, 축구장 및 파크골프장의 정비로 외부인의 답압이 발생하지 않는 기간인 7일동안만 시험을 수행하였다.잔디가 식재된 지표면 특성은 잔디 지표면 온도와 습도 및 조도를 각각 온도계(AR300, Smart Sensor Korea, Suwon, Korea), 습도계(FY866, Fuyi, Shenzhen, China) 및 조도계(AR213, Smart Sensor Korea, Suwon, Korea)를 이용하여 지표면에서 20 cm높이에서 측정하였다. 토양환경은 지온과 토양 수분 및 전기전도도를 지중온도계(WT-100N, Mirae Sensor, Seoul, Korea), 토양 수분측정기(TDR150, Spectrum Technologies, Inc, Plainfield, IL, USA) 및 전기전도도측정기(WT-100N, Mirae Sensor, Seoul, Korea)를 이용하였다. 잔디 생육은 가시적 잔디 품질을 조사하였고, 답압 후 시간의 경과에 따른 잔디 피복율이나 엽색을 National Turfgrass Evaluation Program (NTEP)에 준하여 평가하였다. 잔디 품질 조사는 오전 10시부터 16시까지 2시간 간격으로 4회 조사하여 평균하였고, SPSS (ver. 12.1, IBM, New York, USA)를 이용하여 T-검정을 통해 처리구간 평균값의 유의차를 검정하였다.잔디매트를 피복하지 않은 대조구(control)와 잔디 보호용 매트를 피복한 처리구(TPM 처리구)의 토양 지표면 환경을 조사한 결과 대기의 평균기온은 23.5±1℃의 범위를 나타내어 켄터키 블루그래스와 한국잔디가 생육하기에 적합한 온도였다(data no shown). TPM 처리 후 켄터키 블루그래스에서 대조구와 TPM 처리구의 표면온도는 각각 29.0-31.1℃와 28.6-30.0℃로 조사되었고, 표면상대습도는 53.1-59.8%와 47.5-57.1%로 조사되어 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았다(Table 1). TPM 처리 후 토양 표면에서의 조도는 대조구와 TPM 처리구가 각각 466.5-855.8 Lux와 216.3-585.5 Lux를 나타내어 TPM 처리구에서 조도가 감소하였다. 한국잔디에서 대조구와 TPM 처리구의 표면온도는 각각 29.9-31.1℃와 29.3-31.0℃로 조사되어 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았다. 표면상대습도는 43.0-50.0%와 33.7-46.3%로 조사되었고, 1 DAT (day after treatment)와 7 DAT는 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았으나 3 DAT에서는 TPM 처리구에서 대조구보다 감소하였다. TPM 처리 후 토양 표면에서의 조도는 대조구와 TPM 처리구가 각각 709.3-786.8 Lux와 151.3-463.0 Lux를 나타내어 TPM 처리구에서 조도가 감소하였다. TPM 처리구에서 잔디에 조도가 감소한 것은 매트에 의해 광이 차단되었기 때문으로 판단된다. 낮은 조도로 인한 영향은 미미하였으며, 이는 TPM 피복 기간이 7일 이내로 짧았기 때문으로 판단된다.TPM 처리 후 토양 온도와 수분의 변화를 시간의 경과에 따라 조사하였다(Table 2). 켄터키 블루그래스에서 대조구와 TPM 처리구의 토양 온도는 각각 18.3-19.3℃와 18.8-20.0℃의 범위를 나타냈고, 토양 수분은 각각 12.5-15.3%와 12.615.0%를 나타냈다. 한국잔디에서 대조구와 TPM 처리구의 토양 온도는 각각 19.8-21.5℃와 19.0-21.0℃의 범위를 나타냈고, 토양 수분은 각각 7.9-15.2%와 11.1-13.1%를 나타냈다. 켄터키 블루그래스와 한국잔디에서 TPM 처리에 따른 토양 온도와 토양 수분의 변화는 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았고, 잔디 초종별 차이도 나타내지 않았다. 시간의 경과에 따라 토양 온도와 토양 수분의 변화는 있었으나 잔디 재배 지역의 기상과 잔디관리에 의한 변화로 추정되며, TPM 처리에 의한 변화는 확인하기 어려웠다. 또한 초종별 토양내 온도와 토양 수분 함량의 차이는 초종에 따라 차이를 나타내지 않았다. 이는 TPM 처리 시 지온의 변화를 나타내지 않았던 것은 지온이 지리적 변수와 토양의 열확산계수에 영향을 받기 때문으로 판단된다(Kim et al., 2000). 토양 수분 함량은 식물의 증발산량(Hwang et al., 2003), 잔디 식재지의 조성토양의 특성(Hwang et al., 2003) 및 수분 관리 후 측정 시간의 차이에 의한 것으로 추정된다(Hwang and Tae, 2001).TPM 처리 시 잔디 품질 변화를 조사하였다(Table 3). 켄터키 블루그래스와 한국잔디에서 대조구와 TPM 처리구의 잔디의 가시적 TPM 처리 후 1 DAT과 3 DAT에는 잔디 품질이 7.0으로 통계적 유의차를 나타내지 않았으나 7 DAT에는 각각 7.0과 7.8로 TPM 처리구에서 잔디 품질이 증대되었다. 이는 TPM 처리 시 답압에 의해 잔디의 품질이 감소되나(Seo et al., 2015) 매트 설치 시 답압의 감소로 잔디 생육 및 품질이 개선되기 때문이다(Thoms et al., 2020). 답압은 잔디 지상부의 생육과 품질을 악화시키며, 잎에서 엽록소를 감소시켜 광합성능력이 낮아져 잔디 생육과 품질이 불량해 지는 것으로 알려져 있다(Seo et al., 2015,; Lee et al., 2008). 이는 잔디에 가해지는 답압으로 토양의 경도가 증가되어 잔디의 주요 근권층의 토양 물리성을 악화시킴으로써 잔디 생육과 품질을 불량해진 것으로 판단된다(Kim et al., 2002).본 연구에서도 TPM 처리 시 잔디의 생육환경인 온도, 수분함량 및 표면습도 등은 영향을 미치는 영향이 적었으며 잔디에 직접적인 답압의 감소에 의해 매트 설치 후 7일 후 잔디 품질이 개선시키는 경향을 보였다. 다만, 본 연구는 켄터키 블루그래스의 생육이 왕성하고, 한국잔디의 생육이 시작되는 5월에 수행되었고, TPM 처리 후 7일 동안 수행되어 잔디 전 생육기간 동안의 특성을 대표한다고 할 수 없다. 또한 골프장에서 잔디 생육이 불량하여 답압의 피해가 우려되는 시기에 TPM을 일시적으로 사용하는 점을 고려한다면 각 잔디 초종의 생육 시기별 TPM 처리 시 잔디 생육 및 품질에 대한 효과를 조사가 필요한 것으로 판단된다.요약

잔디밭에서 답압은 토양의 물리성을 악화시키고, 잔디를 마모시키는 주요 요인이다. 본 연구에서는 잔디의 답압을 해소하기 위해 잔디 보호용 매트(TPM) 피복 후 켄터키 블루그래스와 한국잔디의 생육에 미치는 영향을 조사하기 위해 토양환경과 잔디 품질의 변화를 조사하였다. 처리구는 TPM 설치 유무에 따라 대조구와 TPM 처리구로 구분하였고, 7일간 답압을 처리하였다. TPM 처리구에서 지표면 온도 및 습도, 토양 온도 및 토양 수분은 대조구와 통계적으로 유의적인 차이를 나타내지 않았다. TPM 처리 시 잔디의 표면 조도는 감소하였지만, 7일 경과 후 켄터키 블루그래스와 한국잔디의 잔디 품질이 개선되었다. 상기 결과들을 종합할 때, 답압 환경 하에서 TPM의 처리는 토양 내 잔디의 생육환경인 온도, 수분함량 및 표면습도 등은 영향을 미치지 않았고 토양의 표면 조도를 감소시켰으나 잔디 품질을 개선하는 경향이 있는 것으로 보였다.