서언

착색제는 휴면기인 겨울에 잔디의 녹색 유지를 위해 처리하거나 병해충 또는 생리적인 피해로부터 탈색된 잎을 녹색으로 위장하기 위해서 사용하는 잔디밭 자재 중 하나이다(Beard, 1973; Henry and Gibeault, 1985; Lee et al., 2020; Liu et al., 2007). 많은 골프장에서는 동계기간 중 녹색 유지를 위해 난지형 잔디 위에 한지형 종자를 덧파종 하는 대신에 착색제를 살포한다(Briscoe et al., 2010; Long, 2006; Shearman et al., 2005). 최근에는 축구나 야구 등의 운동 경기장이나 골프 대회에서 다양한 색상의 착색제를 잔디 위에 라인, 로고, 광고 등에 표시하는데 사용하기도 한다(Reynolds et al., 2013).

착색제는 보통 잔디의 가을철 휴면 전후에 처리하며 농도나 처리 횟수 등에 따라 동계기간 중 지상부의 미세 환경과 토양 속에서의 온도 상승을 유도해 이듬해 그린업이 빨라지기 때문에 녹색기간을 길게 하는 효과도 있다(Long, 2006; Reynolds et al., 2013; Taiz and Zeiger, 2010). Lee et al.(2020)은 잔디의 휴면기간에 착색제를 사용할 경우 녹색 유지기간을 연장할 수 있고, 동절기 퍼팅그린의 시각적 품질을 유지할 수 있어 내장객의 만족도를 높이는 방안 중 하나가 되는 것으로 보고한 바 있다. 게다가 학교나 지방자치단체 운동장에 친환경 착색제를 활용할 경우 운동장에 활기를 불어넣을 수 있고 구성원의 상상력 제고에도 도움이 될 수 있다.

전착제는 농약 살포액 조제 시 첨가하여 살포액의 습전성과 부착성을 향상시킬 목적으로 사용하는 보조제이기 때문에 착색제에 포함되거나 별도로 혼합하여 사용할 수 있다(Chang과 Kim, 2021; SCCDA, 2005). Chang과 Kim (2021)은 전착제 종류 및 살포시기에 따라 크리핑 벤트그래스(Agrostis stolonifera) 식물체 착색 효과가 다르다고 보고한 바 있다. 본 연구에서는 들잔디(Zoysia japonica)와 금잔디(Z. matrella)로 조성된 잔디밭에서 착색제의 보다 효과적인 사용을 위하여 착색제 및 전착제의 처리량 및 처리시기 시험을 실시하였으며, 이에 도출된 결과를 보고하고자 한다.

재료 및 방법

잔디 잎 각도 및 노화 정도에 따른 착색제 효과 시험은 2020년 10월 11일에 강원도 횡성군 소재 한국골프과학기술대학교에서 실시하였다. 잎의 노화 상태에 따른 착색제 처리시기를 결정하기 위하여 시험 포장에서 관리되고 있는 들잔디(장성재래종) 잎 중에 길이 70 ㎜, 폭 45 ㎜ 정도의 엽록소가 있는 녹색 잎과 노화로 인해 엽록소가 분해(Kanojia, et al., 2021; Lim et al., 2007)되어 퇴색한 갈색 잎을 채취하여 실험에 사용하였다. 잔디 잎은 시간이 갈수록 건조해져서 말리기 때문에 채취 후 바로 실험에 사용하였다. 채취한 잎은 윗면의 정단이 멀리 향하고 하단이 가까이 향하도록 플라스틱 책받침 위에 올려놓고 투명 스카치테이프로 양쪽 끝을 붙여 고정하였다. 잎의 각도에 따른 착색제 효과를 보기 위하여 문구용 각도기로 책받침 각도를 0°와 25°로 경사가 생기도록 조정하였다. 잎의 각도는 우리나라 들잔디 주생산지에서 채집한 개체들을 예초 없이 1년간 재배한 후의 측정한 세 번째 잎 평균 각도가 43.6°라는 보고(Lee et al., 2013)와 잔디밭 현장에서는 사람이나 잔디관리 장비의 답압이 있다는 점을 고려하여 25°로 낮춰 실험에 사용하였다. 처리내용은 잎의 각도별로 갈색잎과 녹색잎에 각각 착색제 처리+전착제 처리, 착색제 처리+전착제 무처리, 무처리를 두었다. 식물체 처리는 잔디용 착색제인 퍼펙트그린(Ventrac Korea, Wonju, Korea) 기준량(10.0 ㎖/L) (Lee et al., 2020)에 전착제 siloxane (FarmHannong, Seoul, Korea) (품목명: 실록세인액제) 배량(1.0 ㎖/L)을 첨가하여 처리한 착색제의 빠른 건조를 위해 오전 11시 경(Chang과 Kim, 2021)에 잎에 살포하였다. 착색제는 50 ㎖을 전착제 첨가 여부에 따라 살포액이 떨어질 정도로 충분하게 골고루 살포하였다. 모든 처리는 1반복당 1엽씩 완전임의배치 4반복으로 실시하였다. 잎의 종류별 녹색도 조사는 착색제가 충분히 마른 후에 엽록소 측정기(SPAD-502 Plus, Konica Minolta Inc., Osaka, Japan)를 이용하여 잎의 가운데 부분에서 값을 측정하였다. 잎에서의 착색제 균일도 정도는 착색제 액이 잎 전체에서 위와 아래 각각 10 ㎜를 제외하고 가운데 부분 50 ㎜에서 3 ㎜ 이상 크기의 물방울 형태 무늬로 5개 이상 보일 경우 1, 1~4개 보이면 2, 착색제가 잘 퍼져서 물방울 형태의 무늬나 뭉친 흔적이 보이지 않을 경우 3으로 평가하였다.

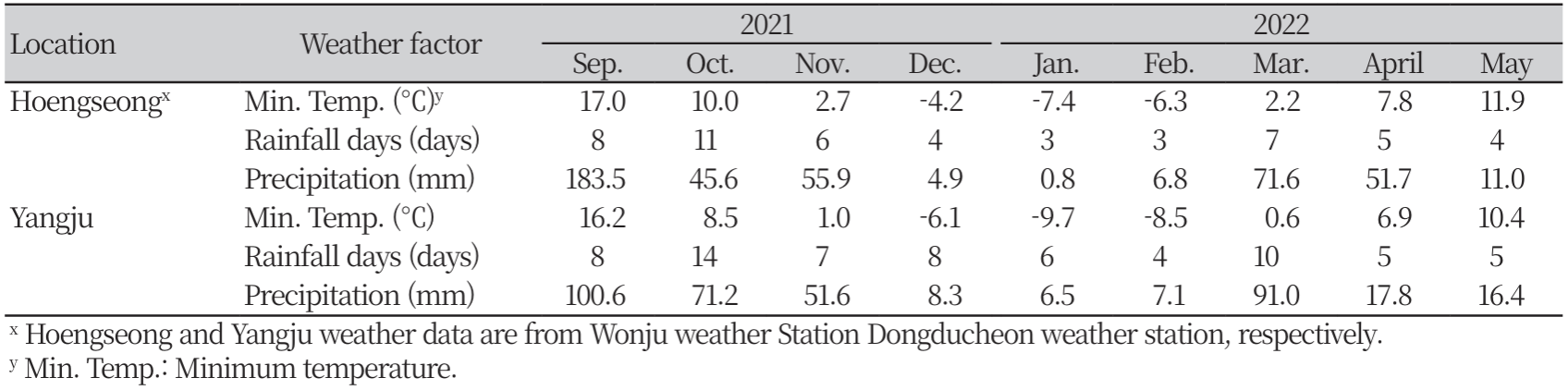

들잔디와 금잔디에 대한 착색제 처리량 및 처리시기 평가시험은 2021년 9월부터 2022년 4월까지 경기도 양주시 소재 들잔디 및 금잔디 포장(식재 품종: 장성재래종)에서 실시하였다. 착색제는 골프장 현장에서 들잔디 착색제 처리 시기가 일반적으로 휴면 돌입 전이라는 점과 Table 1 결과에 근거하여 평년 첫서리 시작일 기준으로 휴면 1개월 전과 휴면 돌입 직전으로 처리시기를 결정하였다. 처리시기는 시험지역의 첫서리 시작 전에 1회 또는 2회 처리, 무처리를 두었다. 포장시험이 이루어진 2021년에 경기도 양주시(조사지점: 양주시와 같은 경기 지역인 경기도 수원시)의 첫서리 시작일은 10월 18일(평년: 10월 8일), 서리 종료일은 이듬해 4월 8일(평년: 4월 6일)이었다. 착색제는 퍼펙트그린 기준량(10.0 ㎖/L) (Chang과 Kim, 2021)을 기준으로 기준량 또는 기준량 대비 2/3량을 처리하였다. 무처리구를 제외한 모든 처리에는 전착제 실록세인액제 배량(1.0 ㎖/L)을 첨가하였다. 처리내용별 착색제 살포시기(희석량)는 9월 20일 살포(기준량, 100배액), 10월 16일 살포(기준량, 100배액), 9월 20일(기준량, 100배액) + 10월 16일 살포(2/3량, 125배액), 9월 20일(2/3량, 125배액) + 10월 16일 살포(기준량, 100배액), 무처리였다. 착색제는 모든 처리구에 반복당 150 ㎖을 오전 11시 경에 살포하였고, 무처리구에는 수돗물을 처리하였다. 시험은 난괴법 3반복으로 실시하였고, 반복당 면적은 1 ㎡ (1 m×1 m)였다.

들잔디와 금잔디에 대한 착색제 살포시기별 전착제 처리량 평가시험은 2021년 9월부터 2022년 4월까지 강원도 횡성 소재 한국골프과학기술대학교 들잔디 및 금잔디 포장(장성재래종)에서 실시하였다. 포장시험이 이루어진 2021년에 강원도 횡성군(조사지점: 횡성군과 같은 강원 지역인 강원도 북춘천)의 첫서리 시작일은 10월 17일(평년: 10월 13일)이고, 서리 종료일은 2022년 4월 8일(평년: 4월 1일)이었다. 착색제는 퍼펙트그린 기준량(10.0 ㎖/L) (Chang과 Kim, 2021)을 살포하였고, 전착제는 실록세인액제 배량(1.0 ㎖/L)을 기준으로 배량 또는 2배량을 처리하였다. 처리내용별 착색제 살포시기(전착제 희석량)는 9월 14일 살포(배량, 1,000배액), 9월 14일 살포(2배량, 500배액), 9월 14일 살포(배량, 1,000배액) + 10월 12일 살포(배량, 500배액), 9월 14일 살포(배량, 1,000배액) + 10월 12일 살포(2배량, 500배액), 무처리였다. 착색제는 모든 처리구에 반복당 150 ㎖을 오전 11시 경에 살포하였고, 무처리구에는 수돗물을 처리하였다. 시험은 난괴법 3반복으로 실시하였고, 반복당 면적은 1 ㎡ (1 m×1 m)였다.

포장시험에서 예초는 착색제 처리 전날 자주식 예초기(TB-130, Troy-Bilt, Valley City, U.S.A.)를 사용하여 학교운동장 예고 수준(Chang et al., 2020)인 30.0 ㎜로 오후 2시경에 실시한 것이 유일하였다. 모든 시험에서 착색제 처리 24시간 전후 강우와 관수는 없었으며, 시험 시작(양주시 2021년 9월 20일, 횡성군 2021년 9월 14일)부터 최종 조사 일(양주시 2022년 5월 6일, 횡성군 2022년 4월 27일)까지 예초, 시비, 시약 등 시험 결과에 영향을 미칠만한 처리는 이루어지지 않았다. 관수는 시험기간 중 별도로 하지 않았고, 자연 강우에 의존하였지만 양주와 횡성 포장 모두 시험기간 중 건조 피해는 없었다. 잔디밭의 녹색도는 Chlorophyll Meter (CM 1000 Item #2950, Spectrum™ Technologies, Inc., Plainfield, USA) (Lee et al., 2020)로 이용하여 2021년 9월부터 매월 1개월 간격으로 이듬해 3월까지 측정하였다. 그린업은 2022년 4월 중순부터 5월 상순까지 2주 간격으로 반복별 사진을 찍어 ImageJ 프로그램(version 1.52a, National Institutes of Health, Bethesda, USA) (Chang, 2000)으로 분석하였다. 양주(경기도 동두천 소재 기상대) 및 횡성(강원도 원주시 소재 기상대) 지역의 기상은 기상청 홈페이지(https://www.weather.go.kr)의 관측자료를 활용하였다. 데이터 통계분석은 SAS 프로그램(version 9.4, SAS institute, Cary, NC, USA)을 이용하였고, 잔디 잎 각도 및 노화 정도에 따른 착색제 효과 시험 그리고 양주와 횡성 포장시험의 평균값 유의성 검정은 ANOVA 분산분석에서 각각 요인 시험법과 던컨의 다중검정법을 이용하여 평균값 간의 유의수준 5%에서 유의성을 평가하였다.

결과 및 고찰

들잔디는 켄터키 블루그래스(Poa pratensis)나 크리핑 벤트그래스와 같은 한지형 잔디에 비해 휴면에 들어가는 시기가 빠르고 탈색 정도도 매우 심하다(Lee et al., 2004). 많은 골프장에서는 들잔디 페어웨이에 착색제를 처리하여 잔디의 녹색기간 연장 효과를 얻고 있다. 학교운동장이나 지방자치단체 운동장에서도 필요에 따라 착색제를 사용할 수 있다. 잔디밭에 착색제를 처리할 때 적정 시기를 선택하는 것은 동계기간 중 녹색유지 기간과 관계가 깊을 수 있어서 중요하다. 하지만 착색제 처리시기에 따른 착색 효과에 대해서는 골프장 현장의 코스관리 전문가들 사이에 의견이 다른 것이 현실이다(personal communication).

착색제 살포 후 들잔디 잎 각도와 노화 정도에 따른 녹색도는 Table 1과 같다. 잎의 노화 정도에 관계없이 잎의 각도가 0°였을 때가 25°인 상태보다 녹색도가 높았다. 이러한 결과는 잔디 잎에 살포한 착색제는 잎의 각도가 높을수록 잎 위에 머무르거나 조직에 침투하는 시간도 비례해서 짧아지기 때문에 착색이 덜 된 것으로 보인다. 들잔디가 예초하지 않은 상태의 세 번째 잎 각도가 40°를 넘고(Bae et al, 2010; Choi et al., 2012), 자생 들잔디가 34°부터 58°까지 큰 변이를 보인다는 점(Bae et al, 2010)을 고려하면 낮은 각도의 잎을 가진 품종이나 재래종이 착색에 유리해 착색제 유지기간이 좀 더 길게 유지될 수 있을 것으로 보인다. 또한 잔디밭에 착색제를 처리할 때 잎의 각도가 낮은 잔디 종이나 품종이 그렇지 않은 종이나 품종보다 착색효과가 높을 것으로 판단된다. 착색제 살포 후 갈색잎과 녹색잎의 녹색도는 잎의 각도에 관계없이 녹색잎이 갈색잎보다 녹색도 값이 높았다. 하지만 착색제를 처리하지 않은 무처리 잎의 녹색도값과 비교할 때 착색제를 처리한 녹색잎보다 갈색잎의 녹색도 값 상승이 뚜렷해 착색이 훨씬 더 잘된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 갈색잎이 노화하며 세포 등이 구조적으로 손상되어 녹색잎에 비해 착색제 부착이나 침투에 유리하기 때문으로 분석된다(Lim et al., 2007). 따라서 착색제를 처리한 녹색잎이 갈색잎보다 녹색도가 높았던 이유는 녹색잎의 존재하는 엽록소 함량 때문으로 해석된다. 하지만 녹색도 측정은 엽록소 측정기를 이용해서 측정했기 때문에 들잔디 잎에 붙은 착색제의 표면 부착량과 조직 침투량은 알 수 없었다. 향후에 추가 연구가 필요할 것으로 판단된다. 착색제에 전착제를 첨가하였 때 녹색도는 높아지는 경향이었다. 이것은 첨가된 전착제로 인해 살포액의 습전성과 부착성이 향상되어 잔디 표면에 대한 전착(코팅) 능력을 높였기 때문으로 해석된다(Stevens and Bukovac, 1987; SCCDA, 2005). 이러한 결과는 전착제를 첨가하였을 때 크리핑 벤트그래스 착색도가 높아졌다는 Chang과 Kim (2021)의 보고와 일치하였다.

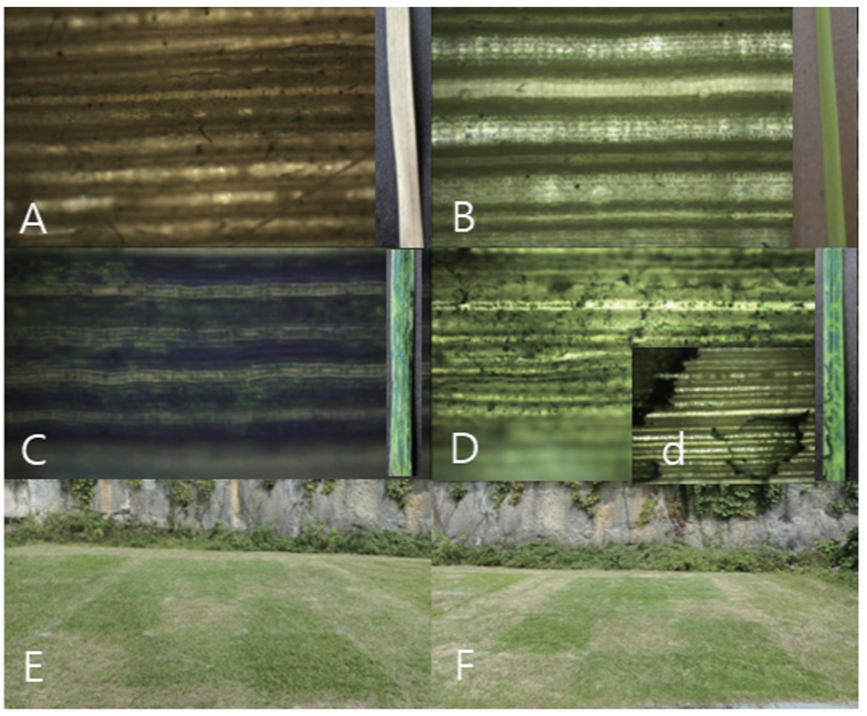

Table 1

Green color value and degree of uniform distribution of the colorant liquid according to the leaf angle and degree of aging of Z. japonica leaves after spraying the colorant.

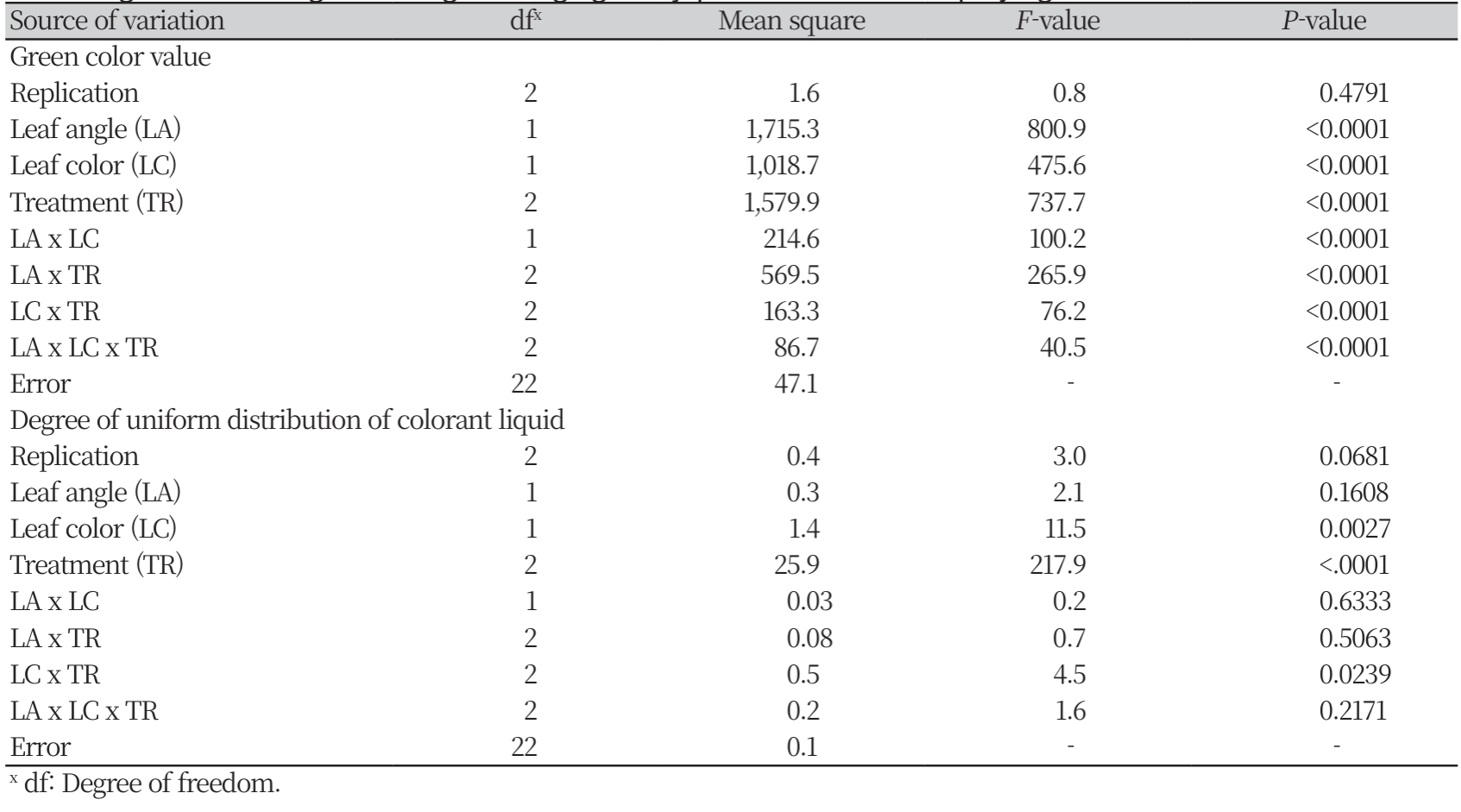

잎의 각도와 노화 정도 그리고 착색제에 전착제 포함 여부에 따른 들잔디 녹색도값은 모두 1%를 넘는 수준에서 고도의 유의성이 인정되었다(Table 2). 또한 위의 세 가지 요인 또는 두 가지 요인의 상호작용에서도 고도의 유의성이 인정되었다. 세 가지 요인 각각 들잔디 녹색도에 영향을 미쳤지만, 두 가지 요인 또는 세 가지 요인이 상호작용하면 녹색도를 더 높이는 것으로 해석된다. 따라서 착색제는 들잔디 잎이 녹색이고 각도가 낮을 때 전착제를 포함하여 처리하는 것이 착색효과가 더 좋은 것으로 해석할 수 있다. 들잔디 잎에서의 착색제 살포 후 균일도는 녹색도와 다소 다른 결과를 보였다. 잎의 각도와 노화 정도에 관계없이 모든 처리구에서 전착제를 추가하였을 때 균일도가 높아지는 경향을 보였다(Table 1과 Fig. 1). 착색제가 균일하게 살포되는 것에 대한 잎의 노화 정도는 5% 수준, 전착제 포함 여부는 1%를 넘는 고도의 유의성을 보여 영향을 준 것으로 인정되었다(Table 2). 이것은 녹색의 잎과 전착제 사용이 단독으로 착색제 균일도에 효과적이었지만, 두 가지 요인이 상호작용하는 것, 즉 녹색 잎에 전착제를 넣은 착색제를 살포하면 균일도가 더 높아진다는 것을 의미한다. 하지만 잎의 각도는 균일도에 유의미한 영향을 미치지 못했다. 그 원인에 대해서는 향후 추가적인 연구가 필요할 것으로 보인다.

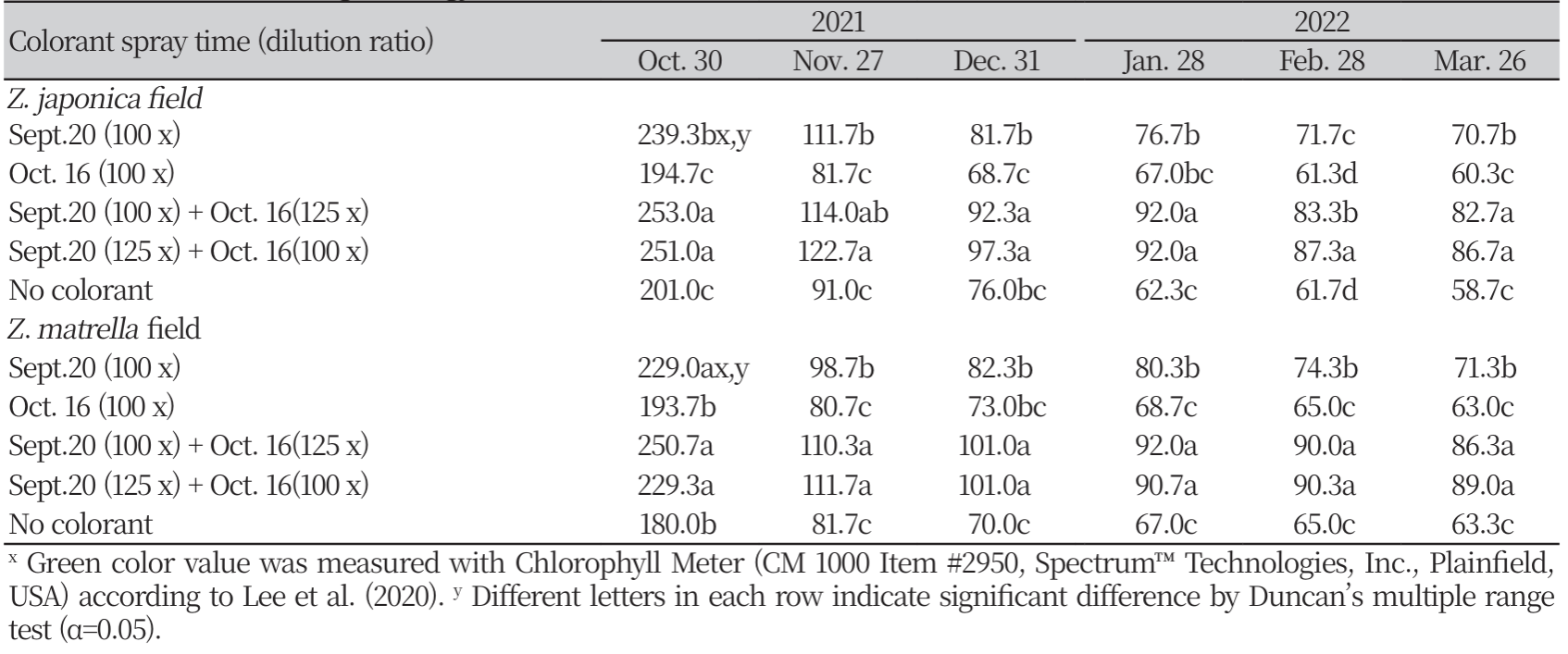

착색제 양과 살포시기를 달리한 들잔디 및 금잔디 포장에서의 시기별 녹색도 변화는 Table 3과 같다. 10월 중순 1회 처리구를 제외하고 들잔디와 금잔디 포장의 모든 처리구에서 녹색도 값은 무처리보다 높았고 시간이 지나면서 낮아지는 경향이었다. 특히 녹색도 값은 착색제 처리 후 2회 조사 값에서 급격히 낮아졌다. 이러한 결과는 이 시기에 기온(동두천 기상대 최저기온 첫 영하 온도일: 10월 17일)이 떨어져 들잔디 세포내 엽록체가 파괴되면서 녹색도가 급격하게 낮아졌

Table 2

Analysis of variance for green color value and degree of uniform distribution of the colorant liquid according to the leaf angle and degree of aging of Z. japonica leaves after spraying the colorant.

Table 3

Monthly green color value in Z. japonica and Z. matrella fields according to the colorant spraying concentration and timing at Yangju.

기 때문으로 해석된다(Xuan et al., 2009). 또한 착색제 1차 및 2차 처리시기를 포함한 9월~11월에 내린 강우가 잎 표면에 부착된 착색제 탈락에 영향을 미친 것으로 추정된다(Table 4). 착색제 처리시기별 녹색도는 1회 처리 시 10월 처리보다는 9월 처리, 1회 처리보다는 2회 처리구에서 높은 것으로 나타났다. 들잔디 포장에서 10월 중순에 1회 살포한 처리구가 무처리구보다 낮은 값을 보였던 이유는 명확하지 않다. 그 원인에 대해서는 향후 추가적인 연구가 필요할 것으로 보인다. 착색제 양을 달리한 2회 처리에서는 1회차 기준량 처리구의 녹색도 값이 2회차 기준량 처리구에 비해 높은 경향이었지

만 통계적으로 유의하지 않았다. 금잔디는 들잔디보다 잎의 폭이 좁고 각도가 높은 특성을 보임에도 두 종은 비슷한 경향을 보였다(Chang et al., 2019; Lee et al., 2013). 결과적으로 들잔디 및 금잔디 포장에서 착색제의 녹색도를 높은 상태로 오래 유지하기 위해서는 1회 처리할 때 10월보다는 잎의 녹색이 진한 9월에 살포하는 것이 낫고, 1회보다 2회 처리가 효과적인 것으로 나타났다.

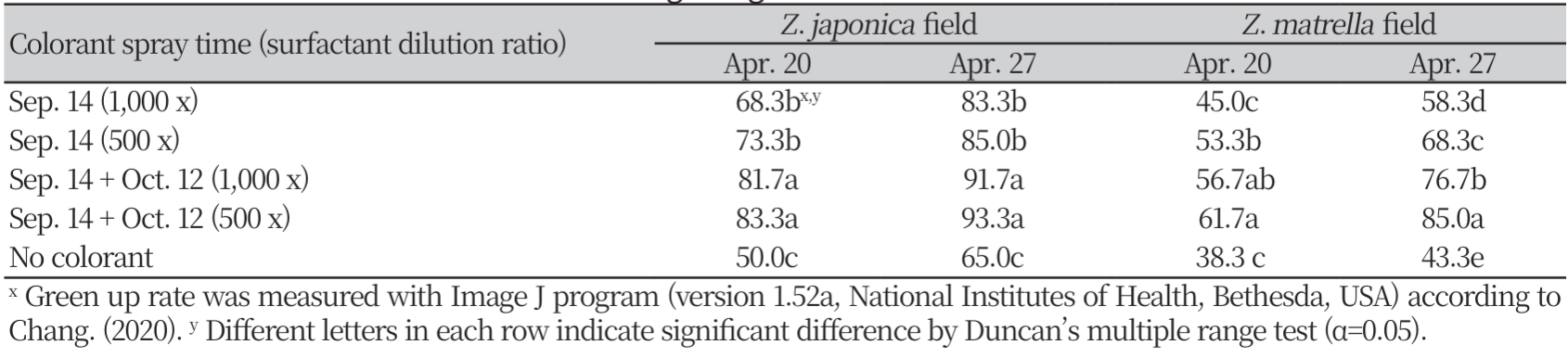

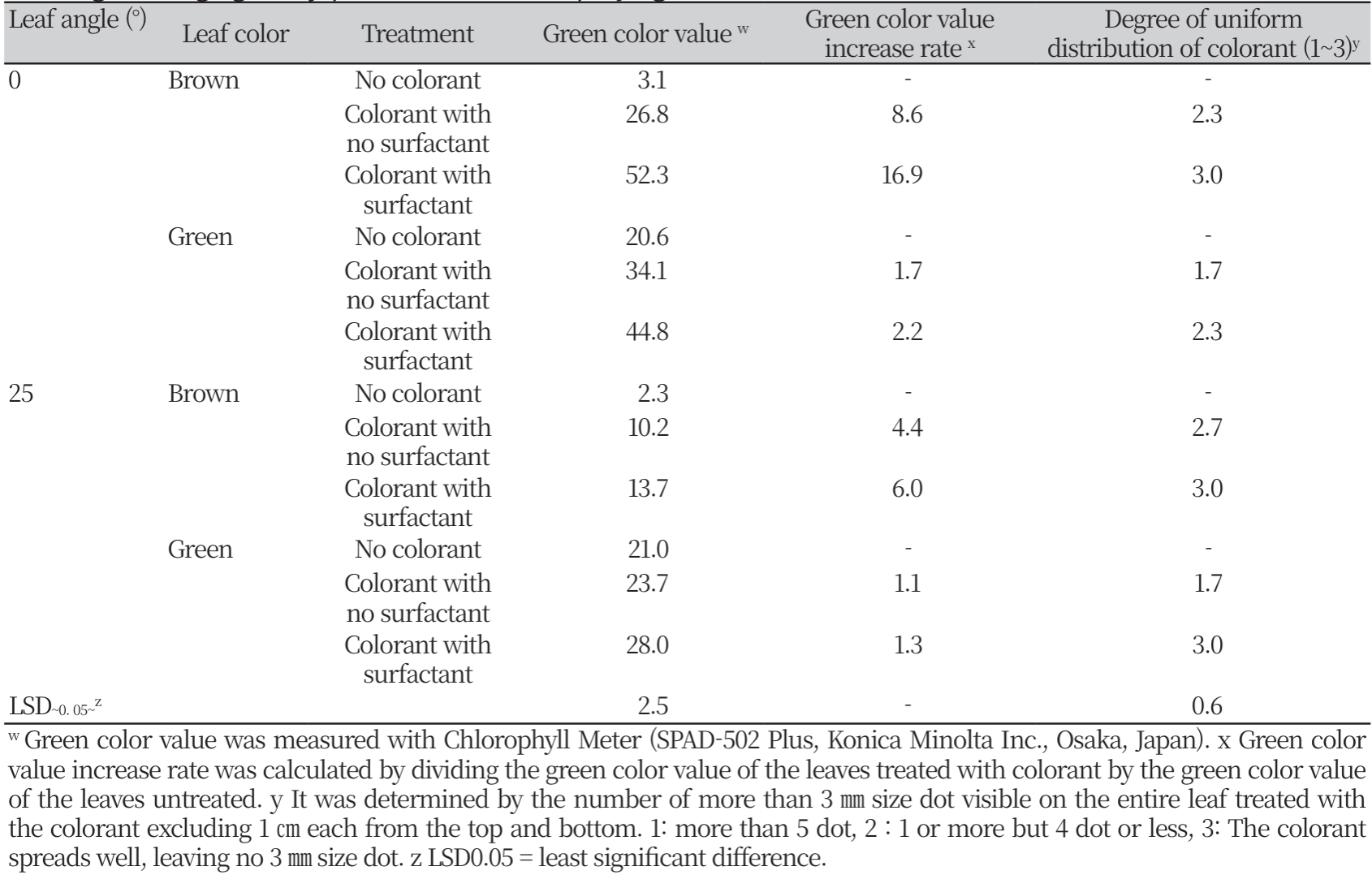

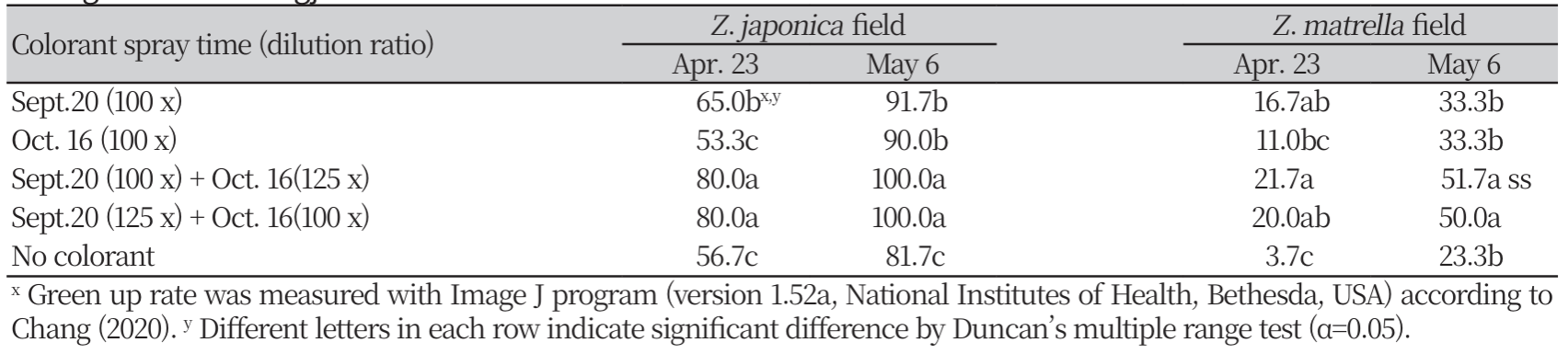

착색제 양과 살포시기를 달리한 들잔디 및 금잔디 포장에서의 시기별 그린업률 변화는 Table 5와 같다. 착색제 살포 후 이듬해 봄에 조사한 그린업은 금잔디 포장보다 들잔디 포장에서 더 빠르게 진행되었다. 들잔디 포장이 더 빨랐던 이유는 들잔디가 금잔디에 비해 낮은 온도에서 더 잘 자라는 종이기 때문으로 해석된다(Chang et al., 2019). 처리구별 그린업률을 보면, 들잔디 포장 10월 중순 착색제 1회 처리구를 제외하고 들잔디 및 금잔디 포장 모든 처리에서 무처리구보다 그린업률이 높았다. 착색제 처리 후 매월 조사한 녹색도 값에서 나타난 결과(Table 3)처럼 그린업률도 10월 처리보다는 9월 처리, 1회 처리보다는 2회 처리구에서 높았다. 착색제 양을 달리한 2회 처리구 사이에서는 유의미한 그린업률 차이를 보이지 않았다. Shearman et al. (2005)은 버팔로그래스(Bouteloua dactyloides)를 이용하여 휴면기에 잔디착색제 처리 시 잔디의 봄철 그린업에 대해 잔디 착색제 처리농도에 따라 잔디 품질이 개선되었고, 착색제 처리 시 토양 온도가 증가하여 봄철 그린업이 빨라진다고 보고한 결과와 비슷하였다.

Table 5

Green up rate in Z. japonica and Z. matrella fields according to the colorant spraying concentration and timing in 2022 at Yangju.

전착제 첨가량에 따른 착색제 살포시기 및 횟수별 들잔디와 금잔디 포장에서의 녹색도 값은 Table 6과 같다. 들잔디와 금잔디 포장의 모든 처리에서 녹색도 값은 무처리보다 높았고 이듬해 봄 조사까지 시간이 지나면서 낮아졌다. 조사시기별 녹색도는 1차 조사 값 대비 2차 조사 때 큰 폭으로 낮아지는 경향을 보였다. 이러한 결과의 원인은 Table 4에서 나타난 바와 같이 실험이 진행된 횡성 지역에서 9~11월 동안 기온(원주 기상대 최저기온 첫 영하 온도일: 11월 13일)이 영하로 내려갔고 그 기간 중에 잦은 강우로 인해 엽록소 함량과 잎 표면 착색제 부착량에 영향을 미쳤기 때문으로 보인다. 착색제는 1회 처리보다는 2회 처리구, 2회 처리구에서는 전착제 함량이 높은 처리구의 착색 효과가 높은 경향을 보였다.

Table 6

Monthly green color value in Z. japonica and Z. matrella fields according to the spraying time and frequency of colorant at two different concentrations in Hoengseong.

이러한 결과는 전착제의 농도가 높아지면서 착색제의 잔디 표면 부착성이 향상되었기 때문으로 분석된다(Stevens and Bukovac, 1987; SCCDA, 2005). 특히 착색제를 처리한 후 1차 조사에서 1회 처리구의 전착제 배량과 2배량 사이 또는 2회 처리구의 전착제 배량과 2배량 사이에 각각 녹색도 차이가 유의하게 있었다. 하지만 2차 조사부터는 통계적으로 차이가 발견되지 않았다. 녹색도는 3차 조사시기인 12월 하순부터 최종 조사 일까지 1차 조사 값의 약 50% 수준으로 유지되거나 더 적은 값으로 낮아졌다. 이러한 결과는 들잔디 및 금잔디 포장에서 전착제 첨가량을 배량에서 2배량으로 늘리더라도 착색제 처리 1~2개월 후에는 1차 조사 값 수준으로 녹색도 유지가 어렵다는 것을 의미한다. 녹색도 유지가 어려운 이유는 기온 하락으로 인한 엽록소 파괴, 식물체 조직의 손상, 강우나 이슬 등에 의해 잎 표면과 조직 속 착색제의 지속적인 희석이나 탈락 등이 작용하기 때문으로 분석된다(Lim et al., 2007).

전착제 첨가량에 따른 착색제 살포시기 및 횟수별 들잔디 포장과 금잔디 포장에서의 시기별 그린업률 변화는 Table 7과 같다. 들잔디 포장의 그린업이 금잔디 포장보다 빠르게 진행되었다. 처리구별 그린업률은 들잔디와 금잔디 포장에서 비슷한 결과가 나타났다. 모든 처리구가 무처리구보다 그린업 속도와 최종 그린업률이 빠르고 높았다. 이러한 결과는 착색제의 농도나 처리 횟수 등에 따라 다르지만, 착색제를 처리한 잔디밭은 동계기간 중 지상부의 미세 환경과 토양 속에서의 온도 상승 효과로 인해서 그린업이 빨라지기 때문에 녹색기간이 길어지는 효과가 있다는 보고(Long, 2006; Reynolds et al., 2013; Taiz and Zeiger, 2010)와 같은 경향이었다. 그린업률은 착색제 1회 처리보다 2회 처리, 전착제 배량보다 2배량 처리 시 높았다. 착색제 2회 처리구에서는 전착제 배량처리구보다 2배량 처리구의 그린업 속도와 최종 그린업률이 높은 경향이었다.

요약

한국잔디는 우리나라에서 늦가을부터 이른 봄까지 휴면상태에 있어서 잎이 갈색으로 변한 한국잔디밭은 사용자의 만족도가 떨어질 수 있다. 한국잔디 휴면기 전후에 잔디밭 착색제 살포는 잔디 지상부를 녹색으로 유지시켜 이용자들의 시각적인 만족도 제고에 도움이 된다. 본 연구에서는 들잔디(Zoysia japonica)와 금잔디(Z. matrella)로 조성된 포장에서 착색제 또는 전착제의 처리량 및 처리시기에 따른 착색효과 시험을 실시하였다. 착색제는 전착제가 첨가된 상태로 갈색보다 녹색 그리고 낮은 각도의 들잔디 잎에 처리되었을 때 녹색도가 높았다. 착색제 처리 식물체는 처리시점에 들잔디 및 금잔디 잎의 녹색이 진하거나 처리 횟수가 많으면 높은 값의 초기 녹색도를 나타냈지만, 녹색도는 이듬해 봄까지 지속적으로 낮아졌다. 들잔디 및 금잔디 포장 모두 착색제 처리구가 무처리구보다 빠른 그린업을 보였다. 양주와 횡성 포장 무처리구에서 모두 들잔디가 금잔디보다 그린업이 빨랐다. 착색제에 500배액 전착제를 첨가하면 살포 초기에는 1,000배액 전착제 처리구에 비해 녹색도를 높이는 효과가 있었지만, 시간이 지날수록 1,000배액 전착제 처리구와의 녹색도 차이는 줄어드는 경향이었다. 결론적으로 들잔디 및 금잔디 포장에서 착색제 처리 잎의 녹색도를 높은 상태로 오래 유지하기 위해서는 1회 처리할 때 10월보다는 잎의 녹색이 진한 9월에 살포하는 것이 낫고, 1회보다 2회 처리가 효과적인 것으로 나타났다.