서론

작물 재배에 있어 안정적으로 생산량을 확보하기 위해서는 잡초 및 병 해충 에 대한 체계적인 관리는 필수적이다. 잡초는 작물의 생장과 발달에 필수적인 영양분, 물, 빛에 대해 경쟁적으로 소비하여 작물 생산에 직접적인 영향을 미친다(Ahmad et al., 2015). 이러한 경쟁은 작물의 생장 속도, 품질에 영향을 줄 수 있으며 심할 경우 생산량 감소로 이어진다. 예를들어, 고추밭에서 피가 단 한 본만 있어도 건고추 수량이 14.6% 감소한다는 보고가 있으며, 잡초 방제 기간이 최소 6주 이상 요구됨에도 불구하고 방제 기간이 줄어들면 수확량이 크게 감소한다는 연구 결과가 존재한다. 4주 동안만 잡초를 제거했을 경우 수량이 10.2% 감소하고, 2주만 잡초를 제거했을 경우에는 수량이 44.3%까지 감소한다고 보고되었다(Lee et al., 2015). 이처럼 잡초 방제는 작물 생산성에 있어서 매우 중요한 요소로 작용한다.

잡초 관리의 중요성은 밭작물 재배지에서도 강조되며, 적절한 잡초 방제가 이루어지지 않으면 생산량이 급격히 감소할 수 있다(Oerke and H.W., 2004). 안정적인 생산성을 유지하고 농업 노동력을 절감하기 위한 효과적인 잡초 방제 기술은 작물 재배법이 확립된 이후부터 중요한 과제로 다뤄지고 있다. 특히, 최근들어 노동력의 부족과 농업 비용 증가로 인해 화학적 방제, 즉 제초제에 의존하는 비율이 높아지고 있다(Lundkvist et al., 2008; Westwood et al., 2018). 그러나 제초제 사용이 장기적으로 토양에 미치는 영향, 그리고 저항성 잡초의 발생 등으로 인해 제초제 사용에 대한 의존도를 낮추고 더 지속 가능한 방제 방법을 모색하는 연구 또한 활발히 진행되고 있다. 이를 위해서는 주요 농경지에서 발생하는 잡초종에 대한 정확한 정보가 필수적이다. 잡초 분포와 발생 양상을 파악하는 것은 지역별 맞춤형 방제 전략을 세우는 데 중요한 기초 자료가 된다.

밭 작물 재배는 주로 이랑을 만든 후 이랑에 멀칭을 하는 재배 방법(밭골재배)이 가장 널리 이용되고 있다(Hwang et al., 2014a). 멀칭은 토양을 덮어 작물이 생육하는데 가장 적합한 환경을 만들어주며 주요 목적은 물의 유실을 최소화하고 잡초를 방제하는 것에 있다 (Patil Shirish et al., 2013). 하지만 이 재배 방법은 생육기에 멀칭된 이랑에는 잡초가 거의 발생되지 않지만 이랑과 이랑사이(밭골)에 잡초가 많이 발생되기에 방제할 필요가 있다. 현재 밭골에서 발생되는 잡초를 방제하기 위해 비선택성 제초제 등록시험기준을 2009년 7월 7일부터 시험방법을 신설하여 밭골에 사용할 수 있도록 하고 있다(KLIC, 2022).

우리나라에서 밭잡초 발생 현황에 대한 연구는 일부 진행되었으나, 대부분 논에 비해 밭작물 재배지에 대한 연구가 상대적으로 미흡하다. 현재 조사된 우리나라 밭 잡초 발생 현황은 1989년부터 1990년까지 농촌진흥청 맥류연구소 주관으로 총 46과 232종의 잡초가 보고되었으며(Chang et al., 1990), 2002년 농촌진흥청 농업과학기술원 주관 총 33과 112종의 밭잡초 발생이 보고되어 있다(Park et al., 2003). 그러나 밭작물은 주로 소규모로 재배되기 때문에 관련 연구는 부족하며, 특히 밭골에 초점을 맞춘 연구는 현재까지 이루어지지 않았다(Hwang et al., 2014b).

농약 등록과 사용, 유통은 농약관리법을 따르며, 농약 품목 등록은 농약관리법 제8조, 제17조 및 시행규칙 제12조, 21조에 따라 농촌진흥청장이 정한 시험 연구기관에서 약효, 약해, 잔류성, 독성 등의 시험 성적서를 제출해야 한다(KLIC, 2022). 농약 등록을 위해 제출된 시험 성적서는 농약안전정보시스템을 통해 관리되고 있으며, 1951년 이후 계속해서 축적되고 있다. 그러나 이들 데이터는 대부분 개별 농약의 등록을 위해 사용되고 있을 뿐, 전체적인 잡초 발생 양상을 분석하여 체계적인 정보를 제공하는 데에는 활용되지 않고 있다. 다양한 지역과 작물에서 수집된 잡초 발생 성적을 종합적으로 분석하면 추가적인 가치를 창출할 수 있는 잠재력이 크다. 이러한 분석은 농약 등록 과정에서 얻어진 데이터를 기반으로 하여 비용과 시간을 절감하면서도, 농업 현장에서 직접 활용 가능한 잡초 관리 정보를 제공할 수 있는 방법이 될 수 있다. 따라서 본 연구에서는 밭골 제초제 등록을 위해 제출된 보고서 중 무처리구에서 나타난 잡초 발생 양상을 분석함으로써, 현장에서 활용 가능한 잡초 관리 정보를 제공하고, 농약 등록용 평가 보고서 데이터를 보다 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 검토하고자 한다. 이러한 분석을 통해 지역별 주요 잡초종의 분포를 파악하고, 이에 맞는 맞춤형 방제 전략을 제안할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 농업 데이터의 플랫폼화를 통해 시험 성적서를 통합적으로 분석하고 활용함으로써 농업 현장에서 보다 효율적이고 경제적인 잡초 관리 방안을 제시할 수 있을 것이다

재료 및 방법

평가보고서 분석

농약 등록을 위해 제출된 보고서 중 데이터의 활용가치 검토를 위해 농약정보 365 시스템 (https://pis.rda.go.kr)의 시험보고서중 밭골 사용 비선택성제초제 등록을 위한 시험성적서를 활용하였다. 분석은 시험보고서중 무처리구의 잡초발생양상 자료를 이용하였다. 분석에 이용된 평가 보고서는 2011년부터 2020년까지 농업기술원, 대학 및 관련 연구소 등 23개 기관에서 수행된 전국 64개 시, 군, 읍, 면지역에서 시험한 총 271지점을 분석 조사하였다(Fig. 1). 시험 보고서의 무처리 잡초 조사는 농약 및 원제의 등록 기준 별표 10 약효 시험 기준과 방법의 밭골(휴간) 약효시험 방법에 따라 수행되었고, 시험수행지점은 도별로 경기도(51지점), 강원도(27), 경상도(77), 충청도(63) 및 전라도(53)로 구분하였다.

잡초 조사결과의 분석

잡초 조사 결과에서 잡초의 우점순위를 파악하기 위하여 중요도(IV)분석을 실시하였다(Curtis et al., 1950). 상대빈도(RF)는 전체 잡초의 발생빈도에 대한 특정 초종의 출현 백분율이며, 상대피도(RC)는 전체 잡초의 건중량에 대한 특정 초종의 건중량을 백분율로 표현하였다. 이후 우점도(중요치;IV) 상대빈도와 상대피도의 합을 2로 나누어 값을 구하였다. 관련 계산식은 아래와 같다.

결과 및 고찰

우리나라 밭골에서 잡초 발생상황

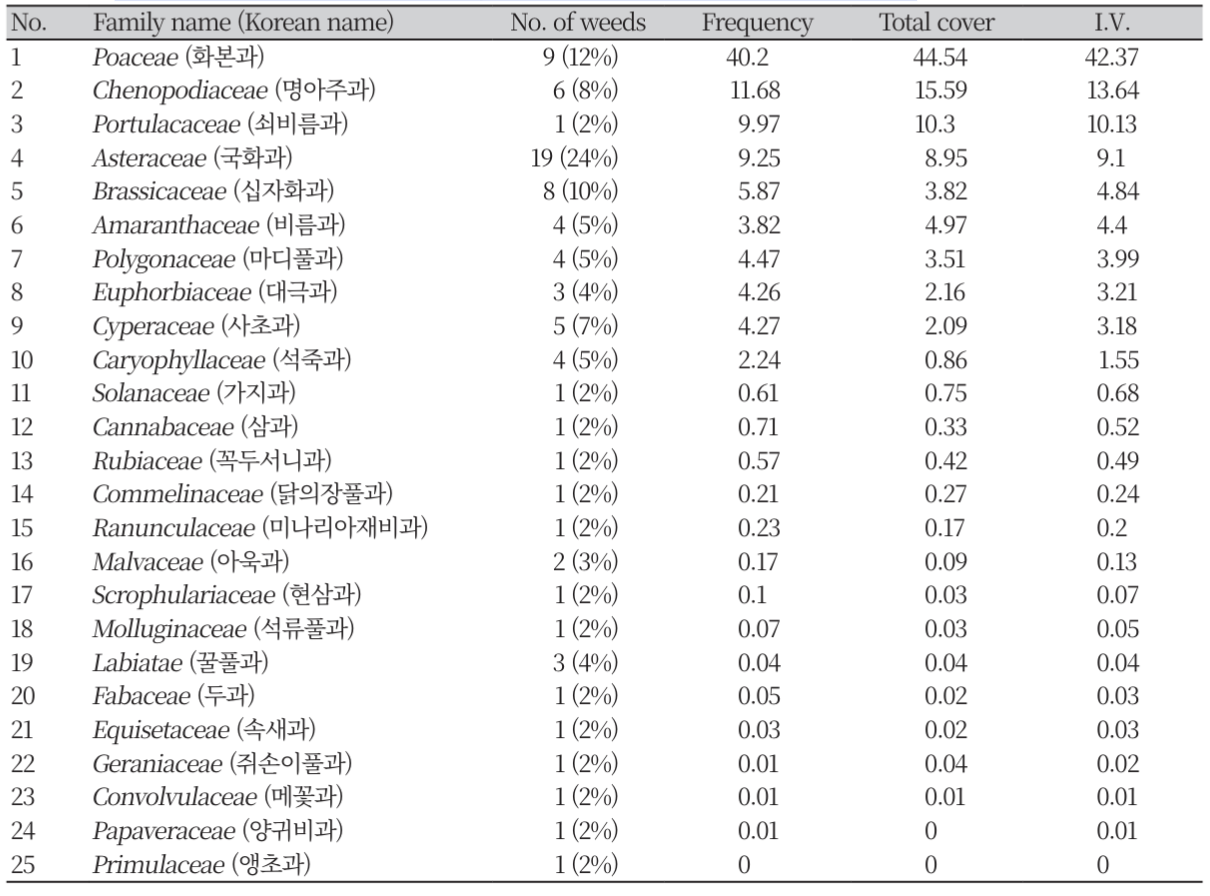

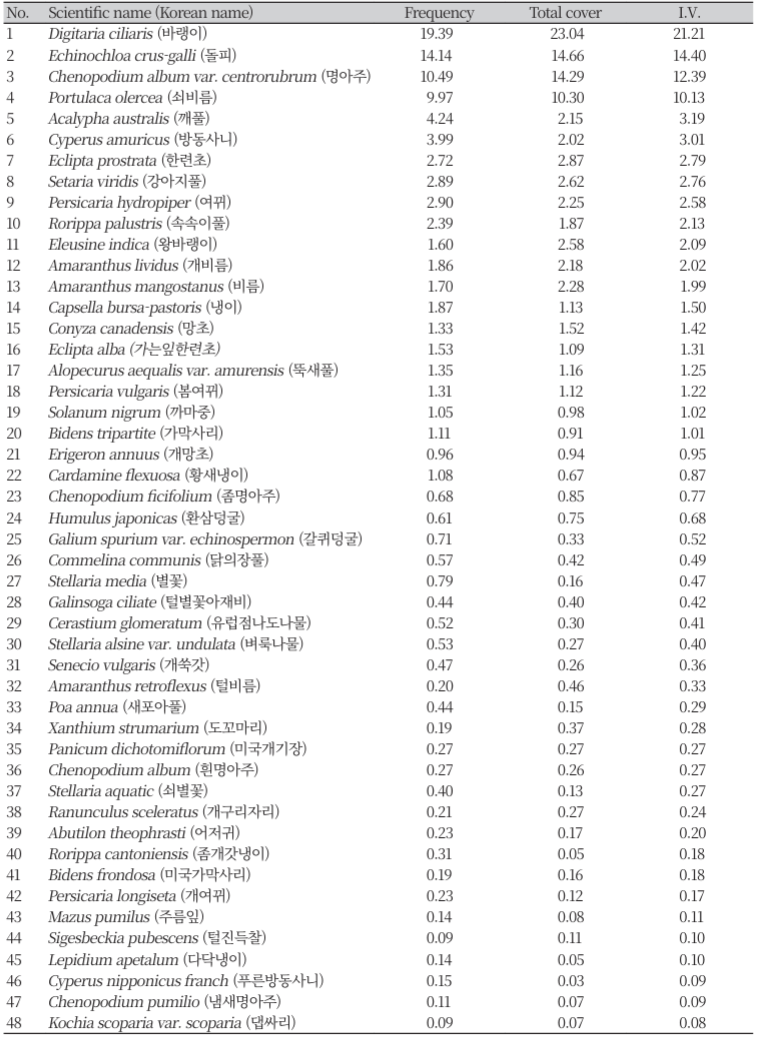

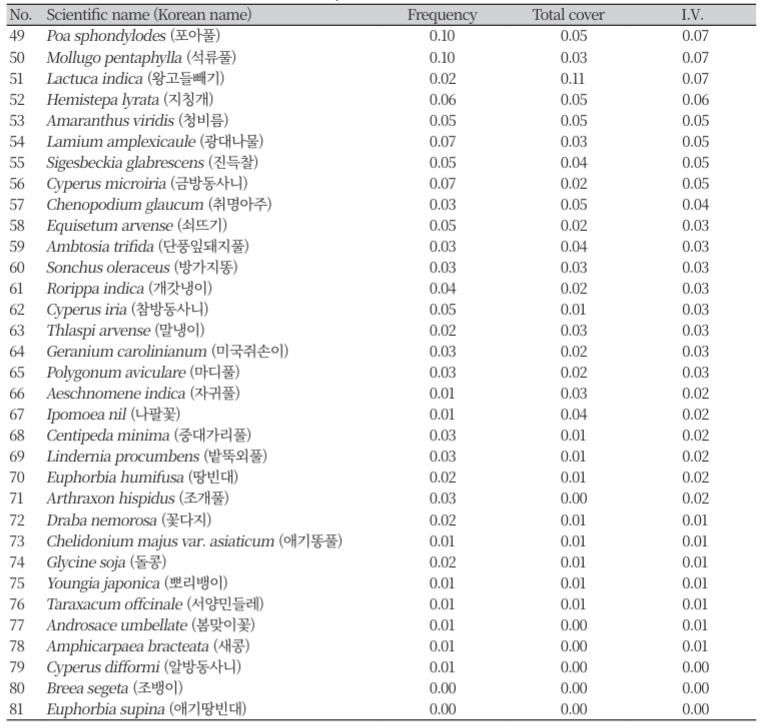

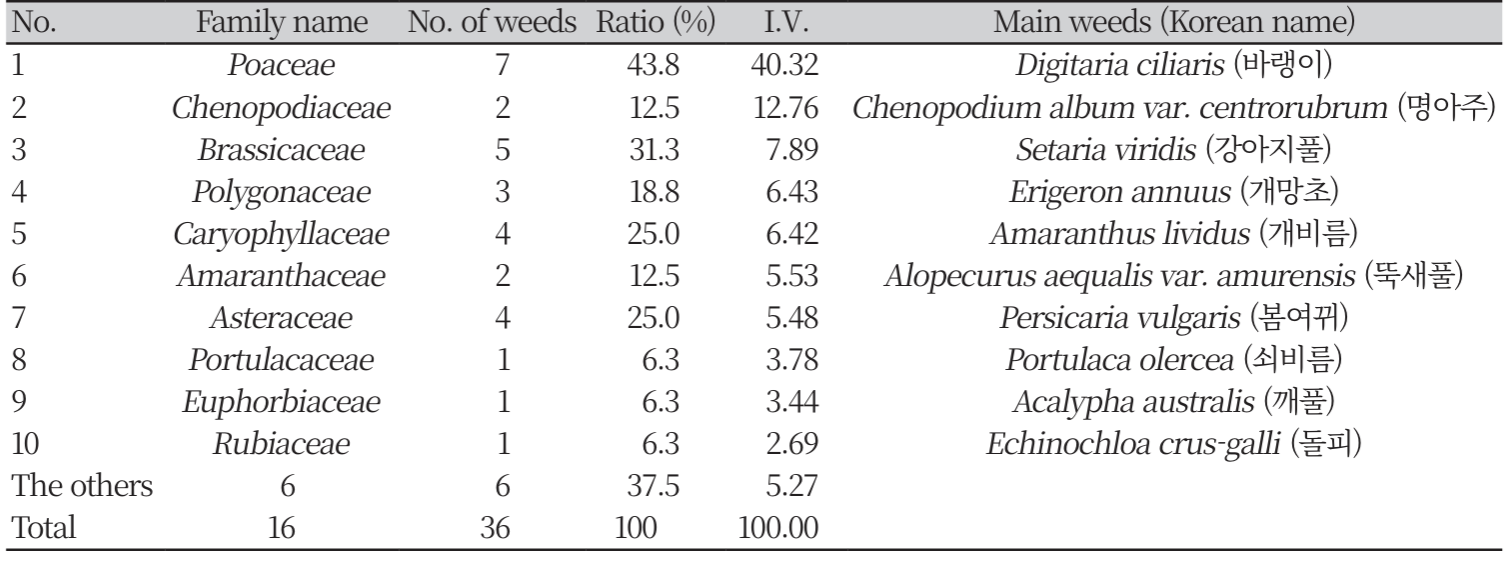

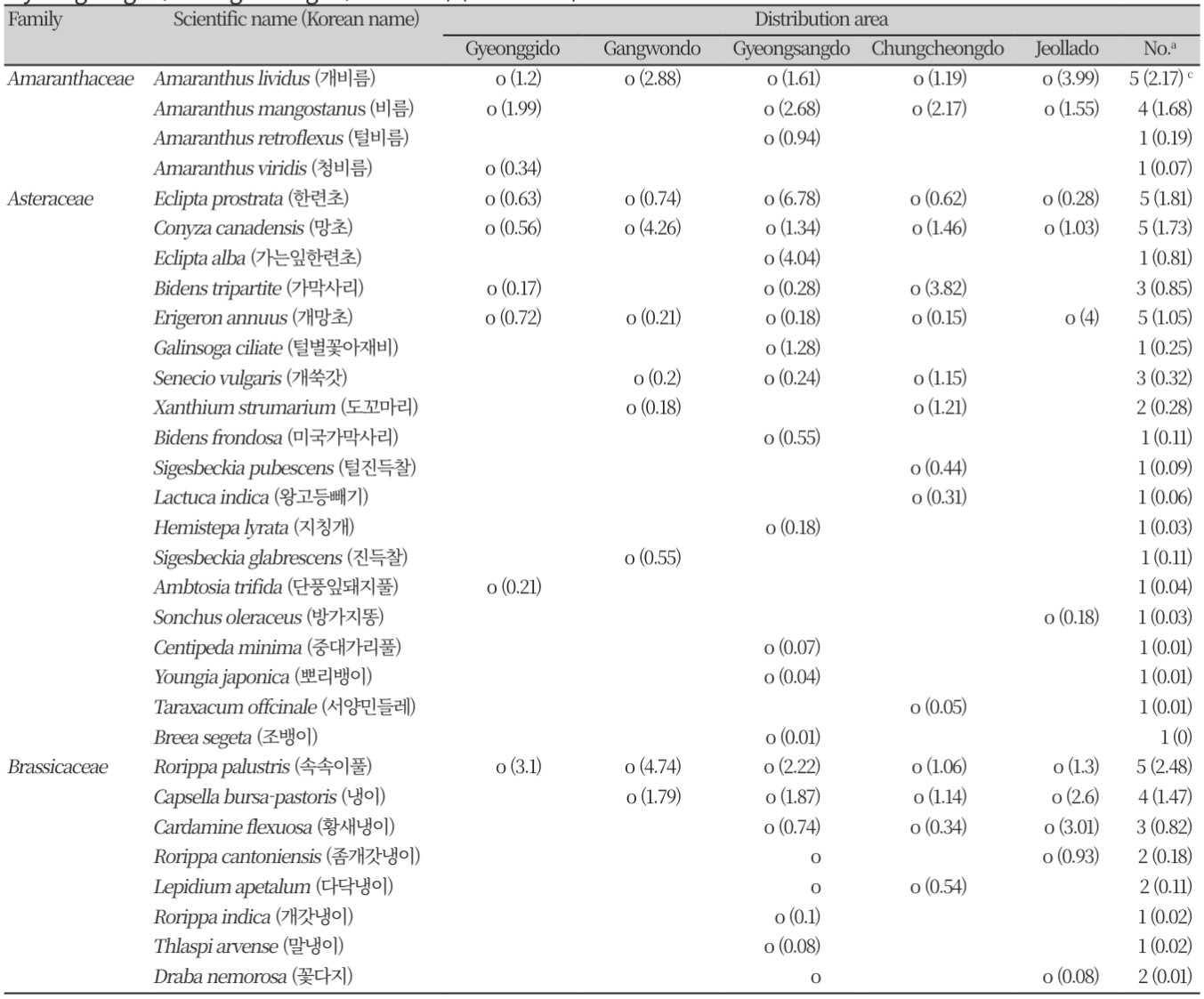

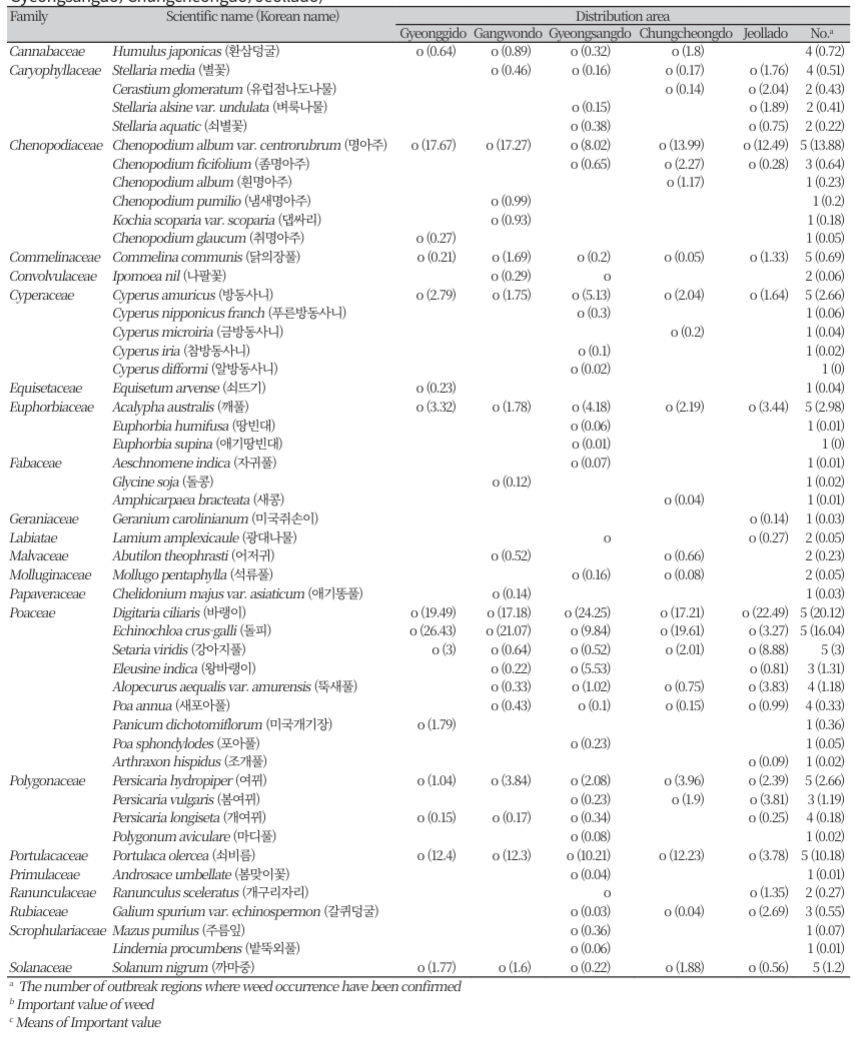

2011년부터 2020년까지 밭골 사용 비선택성 제초제 등록을 위한 시험보고서의 무처리구 발생양상을 분석한 결과 밭골에 발생하는 잡초는 25과 81종이었다(Table 1). 2014년 조사한 우리나라 발생 밭잡초는 50과 375종이 발생하는 것으로 파악되어 밭 잡초발생조사의 결과와는 발생종과 수에 있어서는 크게 적은 것으로 조사되었다(Lee et al., 2015). 현재 밭골재배지에서 발생되는 잡초발생양상에 관한 자료는 없어 비교는 어렵지만 이는 밭골재배지내 무처리구에서 발생된 잡초만을 대상으로 하여 조사되었고 조사지점수도 적었기 때문에 전체 농경지중 밭 대상의 전국적이고 광범위한 잡초조사 성적에 비해 잡초발생종이 적었을 것으로 사료된다. 과별 잡초발생 상황을 보면 국화과(Asteraceae, Compositae) 19종(24%)>화본과(Gramineae) 9종(12%)>십자화과(Gruciderae) 8종(10%)>명아주과(Chenopodiaceae) 6종(8%)>사초과(Cyperaceae) 5종(7%)>비름과(Amaranthaceae) 4종(5%), 마디풀과(Polygonaceae) 4종(5%), 석죽과(Caryophyllaceae) 4종(5%)>대극과(Euphorbiaceae) 3종(4%), 두과(Fabaceae) 3종 4%으로 상위 10과가 전체 80%를 점유하고 있다. 이는 우리나라 발생 밭잡초 조사에서 국화과, 화본과 순으로 많이 발생 되었다는 결과와 유사하였지만 이외 상위 초종에서는 다소 차이를 보였다(Lee et al., 2015). 우점도별 상위 10초종은 바랭이, 돌피, 명아주, 쇠비름, 깨풀, 방동사니, 한련초, 강아지풀, 여뀌, 속속이풀 순이었다(Table 2). 전국 농경지에서 우점 초종 조사 결과 바랭이, 쇠비름, 깨풀, 명아주, 피, 속속이풀, 쑥, 냉이, 망초, 쇠별꽃, 한련초 순 등이었으며 밭골 조사내용과 전국 농경지에서의 우점도 결과와는 약간의 차이는 있었지만 상위 발생 잡초종은 거의 유사했다(Lee et al., 2017). 특정재배지역에서의 잡초발생결과는 목적을 가지고 조사를 하지 않은 경우 관련된 정보를 얻기 힘들다. 하지만 특정 재배지의 등록 시험성적서를 활용한 잡초분포특성을 분석한 결과 국내 농경지 밭에서 발생하는 잡초식생에 관한 정밀 모니터링 성적으로 현재 우점초종, 외래잡초 및 향후 문제가 될 여지가 있는 잡초의 분포 특성 등 다양한 정보를 얻기는 미흡하지만 농경지에서 현재 방제가 필요한 잡초정보로서의 활용 측면에서는 문제가 없을 것으로 판단된다.

지역별 밭골 잡초 발생상황

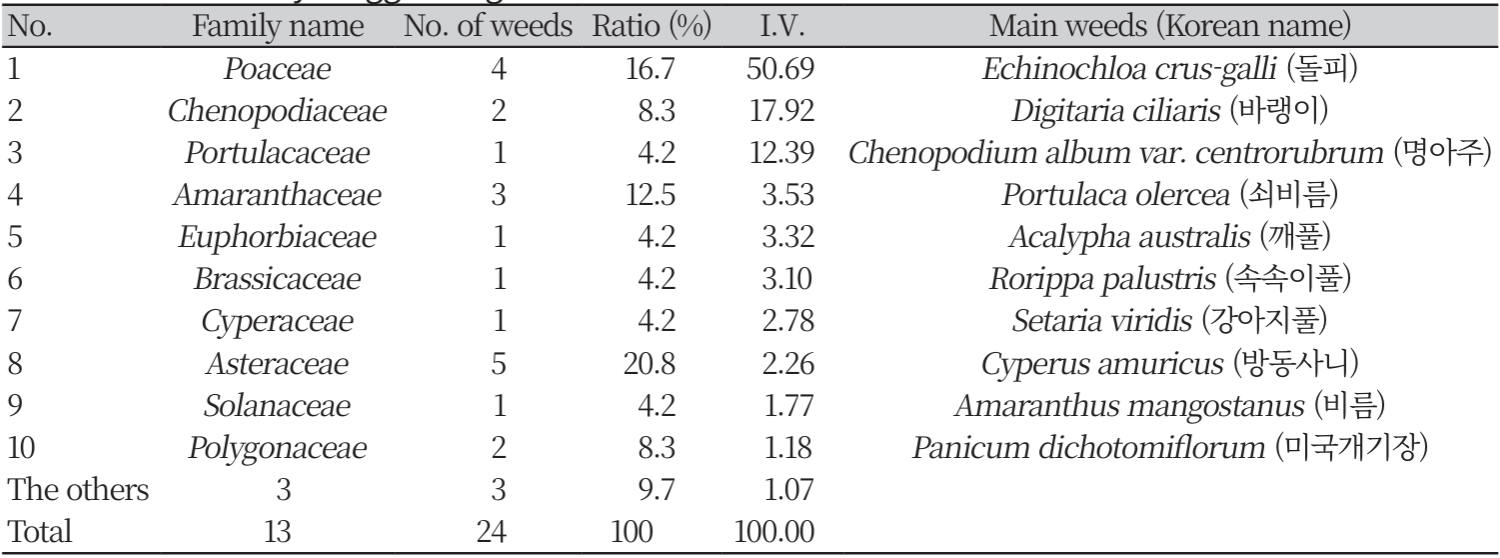

경기도의 51지점데이터를 조사한 결과, 13과 24종의 잡초가 밭골에서 발생하는 것으로 확인되었다(Table 4). 과별 잡초발생은 국화과(5종, 20.8%), 화본과(4종, 16.7%), 비름과(3종, 12.5%) 그리고 명아주과=마디풀과(2종, 8.3%) 등 순으로 발생 비율이 높았다. 주요 잡초발생종은 돌피, 바랭이, 명아주, 쇠비름, 깨풀, 속속이풀 순으로 발생이 많았다.

Table 4

Dominance and number of weed species by family of weeds occurred in the upland furrow cultivated field of Gangwondo region

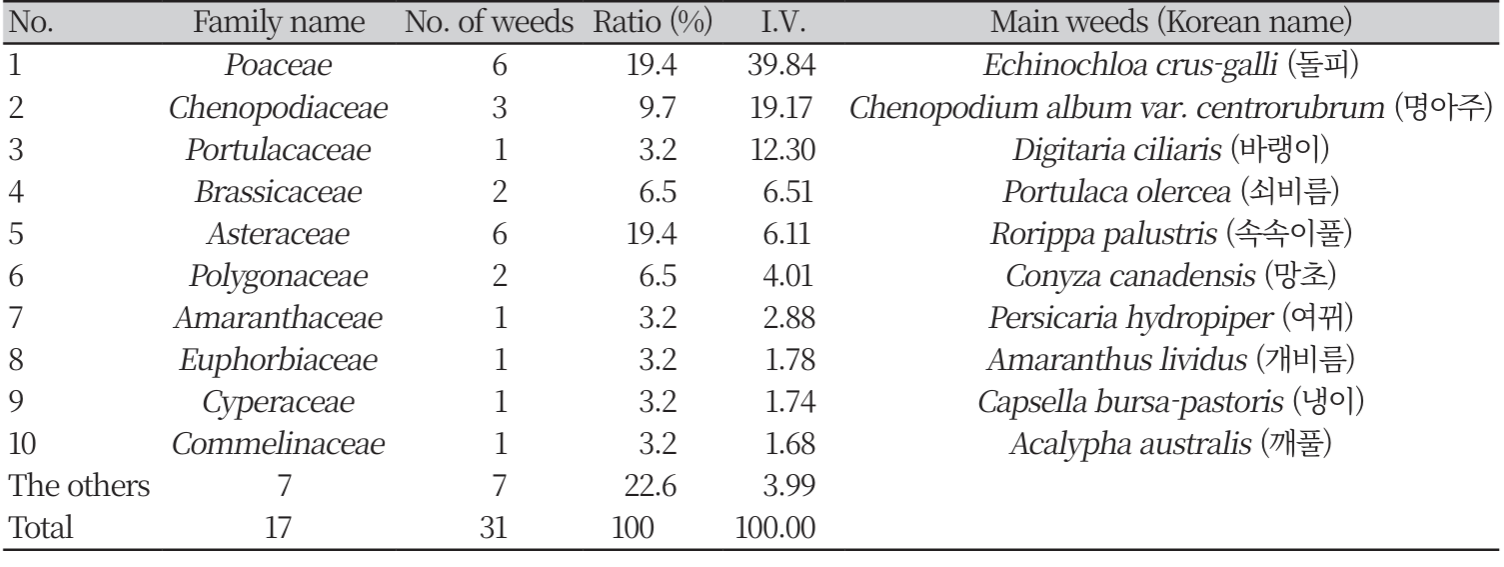

강원도의 27지점 데이터를 조사결과, 17과 30종의 잡초가 밭골에서 발생하는 것으로 확인되었다(Table 3). 과별잡초발생은 화본과=국화과(6종, 19.4%), 명아주과(3종, 9.7%), 십자화과=마디풀과(2종, 6.5%) 등 순으로 발생 비율이 높았다. 주요 발생초종은 돌피, 명아주, 바랭이, 쇠비름 속속이풀, 망초 순이었다.

Table 3

Dominance and number of weed species by family of weeds occurred in the upland furrow cultivated field of Gyeonggido region

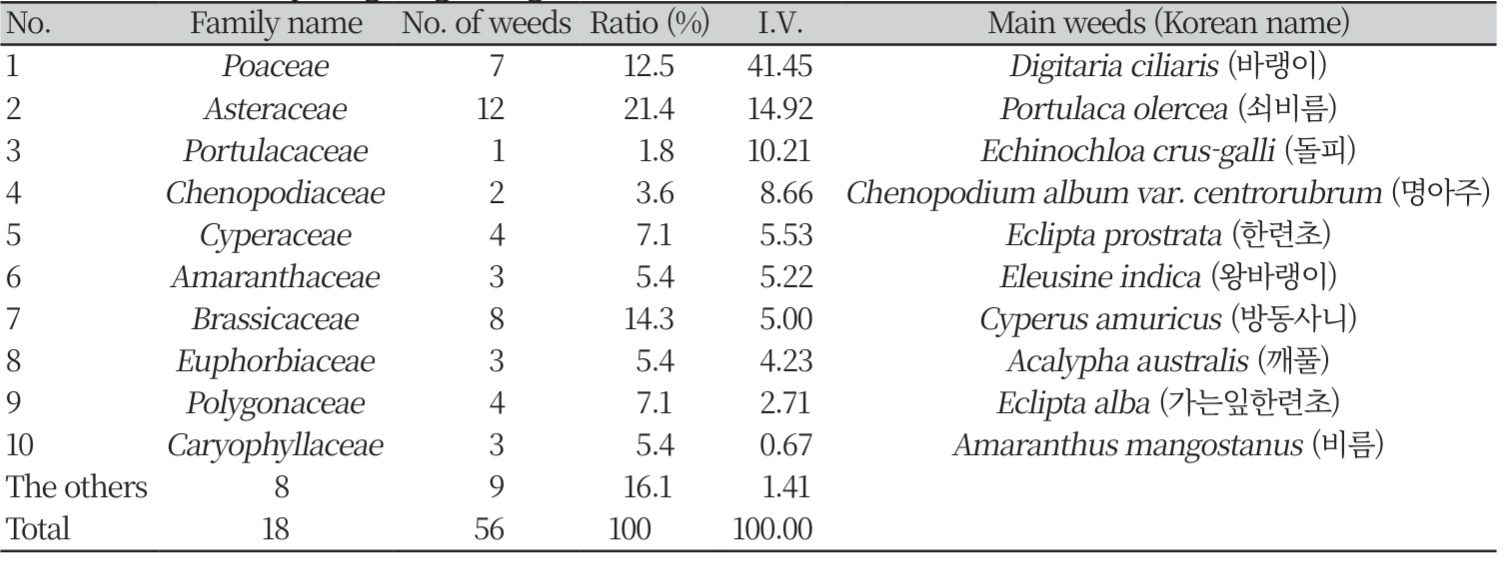

경상도의 77지점 데이터를 조사한 결과, 18과 56종의 잡초가 밭골에 발생하는 것으로 확인되었다(Table 5). 과별 잡초발생은 국화과(12종, 21.4%), 십자화과(8종, 14.3%), 화본과(7종, 12.5%) 그리고 사초과=마디풀과(4종, 7.1%) 등 순으로 발생 비율이 높았다. 주요 잡초 발생초종은 바랭이, 쇠비름, 돌피, 명아주, 한련초, 왕바랭이 순으로 발생이 많았다.

Table 5

Dominance and number of weed species by family of weeds occurred in the upland furrow cultivated field of Gyeongsangdo region

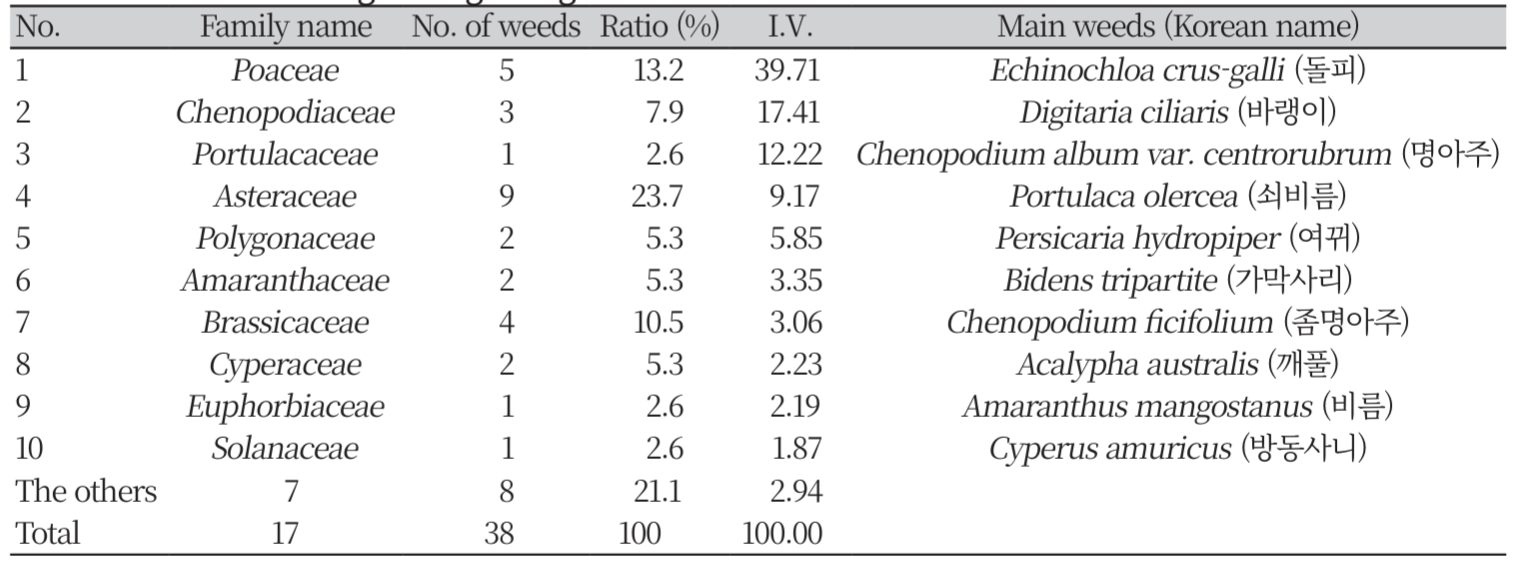

충청도의 63지점의 데이터를 조사한 결과, 17과 38종의 잡초가 밭골에서 발생하는 것으로 확인되었다(Table 6). 과별 잡초발생은 국화과(9종, 23.7%), 화본과(5종, 13.2%), 십자화과(4종, 10.5%), 명아주과(3종, 7.9%) 그리고 마디풀과=비름과=사초과(2종, 5.3%) 등 순으로 발생 비율이 높았다. 주요 잡초 발생초종은 돌피, 바랭이, 명아주, 쇠비름, 여뀌, 가막사리 순으로 발생이 많았다.

Table 6

Dominance and number of weed species by family of weeds occurred in the upland furrow cultivated field of Chungcheongdo region

전라도의 53지점 데이터를 조사한 결과, 16과 36종의 잡초가 밭골에서 발생하는 것으로 확인되었다(Table 7). 과별 잡초발생은 화본과(7종, 43.8%), 십자화과(5종, 31.3%), 석죽과=국화과(4종, 25.0%) 그리고 마디풀과(3종, 18.8%) 등 순으로 발생 비율이 높았다. 발생하는 주요잡초를 지역별로 종합해서 분석한 결과는 Table 8과 같다. 주요 잡초 발생초종은 바랭이, 명아주, 강아지풀, 개망초, 개비름, 뚝새풀 순으로 많았다.

Table 7

Dominance and number of weed species by family of weeds occurred in the upland furrow cultivated field of Jeollado region

Table 8

List of Korean weeds in the upland furrow cultivated filed of distribution region (Gangwondo; Gyeonggido; Gyeongsangdo; Chungcheongdo; Jeollado) (continued)

Table 8

List of Korean weeds in the upland furrow cultivated filed of distribution region (Gangwondo; Gyeonggido; Gyeongsangdo; Chungcheongdo; Jeollado)

전지역에서 발생 된 잡초는 14종으로 발생량을 기준으로 보면 바랭이, 돌피, 명아주, 쇠비름, 강아지풀, 깨풀, 방동사니, 속속이풀, 개비름, 한련초, 망초, 까마중, 개망초, 닭의장풀순으로 많이 발생되었다. 상위 14종으로 보았을 때 화본과 3종(바랭이, 돌피, 강아지풀), 국화과 3종(한련초, 망초, 개망초)이 주요하게 발생하여 밭골에서 가장 많이 발생됨을 알 수 있었다. 또한 잡초 우점도가 10%이상으로 많이 발생된 종은 화본과인 바랭이, 돌피와 명아주, 쇠비름이었다. 발생종수는 국화과가 19종, 화본과순으로 다양하게 발생하였다.

지역별 초종 발생양상은 지역별 조사 지점이 다소 적어서 지역별 잡초발생특징을 비교하기는 어렵지만 전체 조사의 상위 발생종에 대한 정보는 유용할 것으로 사료된다. 전체 조사분석을 통한 잡초발생정보는 밭 재배지 밭골에서 상위 발생종의 방제전략수립에 유익한 정보가 될 것으로 판단된다. 밭골에서 발생되는 주요 잡초에 대한 발생정보를 통해 보다 더 정밀한 방제전략을 수립하는데 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다. 효과적인 잡초 방제를 위해서는 잡초발생상태를 정확히 파악하는 것이 필수적이다. 그러나 특정재배지에서의 잡초발생양상을 조사하는 데에는 별도 인력과 시간이 소모되어 현실적으로 어려운 점이 있다. 따라서 특정재배지와 시기에 사용되는 농약을 등록하기 위해 제출된 시험 보고서에서 무처리구 잡초 발생정보를 효과적으로 분석하면, 추가적인 현장 조사 없이도 방제에 필요한 정보를 얻을 수 있을 것으로 보인다. 가령, 기후조건 또는 영농환경에 따라 한가지 작물을 주요 작물로 브랜드화 하여 재배하는 경우, 해당 작물에 대한 등록 제초제의 지속적인 사용으로 인해 소수의특정 잡초가 빈번하게 발생할 수 있다. 이러한 상황은 생물 다양성과 지속적인 농업 활동을 방해하는 결과를 초래할 수 있어, 해당 작물에 대한 등록 농약의 확대가 시급하게 필요하다. 향후 이러한 데이터를 기초로 잡초 모니터링 정보를 제공한다면 잡초로 인한 농업 생산성 저하를 줄이고, 농약 사용량을 최적화해서 사용하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

또한 많은 등록용 시험성적서 데이터를 공간적, 시간적으로 다양하게 분석해 유용한 정보를 도출하는 것은 의미가 있다. 이는 데이터 플랫폼을 활용한 초기 개념으로서 시험성적서 데이터를 내려 받아 특정목적별로 유용한 정보로 활용할 수 있는 것이 가능한지를 검토해본 것이다. 본 연구는 제초제 등록 시험 데이터를 활용한 잡초 발생 분석이 실제 농업 현장에서의 잡초 관리에 어떻게 기여할 수 있을지를 보여주는 좋은 사례가 될 수 있을 것이라 판단한다. 따라서 데이터 플랫폼을 활용한 등록 시험성적서 분석을 통해 정보 생산의 의미와 유용성을 높이기 위해서는 데이터를 보다 효율적으로 내려 받고 또한 목적에 맞도록 활용할 수 있는 방안 등 추후에도 지속적인 관심과 연구가 계속 되어야 할 것으로 사료 된다.