서언

대나무는 생활 속에 다양한 용도로 널리 사용되고 있는 식물로 식품이나 각종 생활용품, 건축이나 조경소재, 약용 등으로 광범위 하게 이용되고 있다(Kim et al., 2008, Van Dam et al., 2018). 식용으로는 고전적으로 활용해 오던 죽순을 비롯하여 근래에는 식이섬유 첨가물로도 이용되기도 하며 원예작물의 지지대나 주택이나 건설 자재 등의 산업적 수요는 종이나 펄프, 직물의 셀룰로스 첨가제 등과 같은 생화학 물질이나 바이오에너지와 같은 광범위한 응용 분야로 활용되고 있다(Van Dam et al., 2018).

우리나라를 비롯한 중국, 일본에서 예로부터 대나무를 사군자(四君子)의 하나로 군자, 효행, 정절, 지조 등의 상징으로 인식하였고, 한의학적으로는 사기를 물리치는 효능이 있어 신체의 탁기를 물리치는데 사용하였고, 죽력의 맑고 시원한 기운으로 중풍, 고열, 번민, 파상풍 등의 치료에 사용되었다(Kim, 2008).

대나무의 다양한 용도로 인하여 임산 소득 작물로서 인식되어 죽림 경영이 이루어졌었으나 죽재나 죽순 가격의 하락과 인건비 상승 등으로 죽림을 방치하게 됨으로 인해 임내가 과밀화 되어 통기가 불량해지고, 임내의 유기물이나 수광량 부족에 의한 병해충의 만연으로 대나무의 내한성 약화를 초래하여 죽림의 황폐화가 가속화되고 있다(Yoo et al., 2017). 또한 관리되지 않은 죽림의 인접 산림으로의 확산으로 인해 생물다양성의 손실이나 인접 숲의 구조 파괴, 경관 파괴, 산지 이용의 효율성 저하 등의 문제를 야기 시켜 죽림 인근의 이해 관계자들의 분쟁 발생 소지의 우려가 높다(Yoo et al., 2017).

관리되지 않는 대나무가 휴경지 전답이나 과수원, 경작지나 묘지, 주택지로 침입함으로 인해 다양한 생태적 문제가 야기되고 있고(Torii and Isagi, 1997), 조경용으로 식재한 대나무류가 인근의 다른 조경수를 침범하여 조경적 효과를 상쇄시키는 경우도 빈번하게 일어나고 있다. 따라서 원하지 않는 공간으로 침입한 대나무는 잡관목과 같은 제거의 대상인데 뿌리발달이 왕성한 대나무의 특성상 굴삭기를 이용하여 굴취를 하거나 미등록 된 제초제를 절단면에 도포하는 방법들을 사용하고 있는데 굴취 제거 적용 가능지가 매우 제한적이며 비용도 많이 들어 현실성이 매우 낮다(Jeong et al., 2023b).

관리 죽림지 이외의 지역으로 침범하는 대나무의 방제 방법의 하나로 글리포세이트 이소프로필아민을 대나무에 주입하는 방법이 연구되어 왕대(Phyllostachys bambusoides)와 맹종죽(Phyllostachys pubescens)에 대한 살초효과가 입증되었으며(Jeong et al., 2023a, 2023b) 약량이나 처리부위별에 대한 효과도 검증되었다(Jeong et al., 2023a).

Phosphonoamino acid계 제초제인 글리포세이트는 식물체 내에 암모늄 이온의 축적과 더불어 식물체 내 글루타민의 생합성을 저해하고, 광합성을 저해하여 살초활성을 가진다. 글리포세이트의 살초범위는 매우 넓은 것으로 알려져 있는데 식물체 내에서 비교적 안정되어 잘 분해되지 않지만 토양에는 흡착력이 강해 하층으로의 이동은 적고, 미생물에 의해 쉽게 분해된다(Kim et al., 2020).

농약은 방제 대상에 대한 효과뿐만 아니라 안전성도 중요한 고려 대상이다. 따라서 본 연구는 이전의 선행연구와 병행하여 수간주입 한 글리포세이트 이소프로필아민의 죽순이나 뿌리 내 잔류량을 조사하여 향후 안전사용 기초 정보를 제공하기 위하여 수행하였다.

재료 및 방법

시험지와 약제

시험 죽종은 맹종죽(Phyllostachys pubescens)을 사용하였는데 Jeong et al. (2023a)이 선행 연구에서 수행하였던 경남 진주시 가좌동 산113-1번지 소재 맹종죽림에서 수행하였다. 실험에 사용한 제초제는 글리포세이트 이소프로필아민 41.0% 액제를 구입하여 사용하였다.

대나무 생육기와 생육 정지기 약제 처리에 따른 발순 죽순의 약제 잔류

대나무의 생육기와 생육 정지기에 약제 처리 시 발순 죽순의 약제 잔류에 미치는 영향 연구는 Jeong et al. (2023a)이 선행 연구에서 수행하였던 맹종죽 대상 글리포세이트 이소프로필아민 주입 약량에 따른 대나무 살초 효과 연구에서 처리한 시험지의 약제 주입 처리 대나무에서 잔류분석용 시료를 채취하여 수행하였다. 약제 처리 시기는 생육 정지기인 12월과 생육기인 3월로 구분하여 약제를 주입한 후 발순하는 죽순에 대한 잔류분석을 수행하였다. 생육 정지기 처리는 대나무의 생육이 완전히 정지한 2022년 12월 23일에 8 x 12 m (96 ㎡) 크기로 시험구를 설정한 다음 시험구내 모든 대나무에 라벨을 표시하고, 흉고직경을 측정한 후 글리포세이트 이소프로필아민 액제를 주입처리 하였다(Jeong et al., 2023a). 생육기 처리는 2023년 3월 20일에 4 x 10 m (40 ㎡) 크기로 시험구를 설정한 다음 시험구내 모든 대나무에 라벨을 표시하고 흉고직경을 측정한 후 약제를 주입처리 하였다(Jeong et al., 2023a). 약제 주입은 대나무의 지표면 근원부 첫 번째 마디에 직경 10 mm 버섯 종균 접종용 천공 드릴 날을 이용하여 구멍 1개를 천공한 후, 글리포세이트 이소프로필아민 액제 원액을 각각 5, 10, 15mL씩 주입하였다(Jeong et al., 2023a).

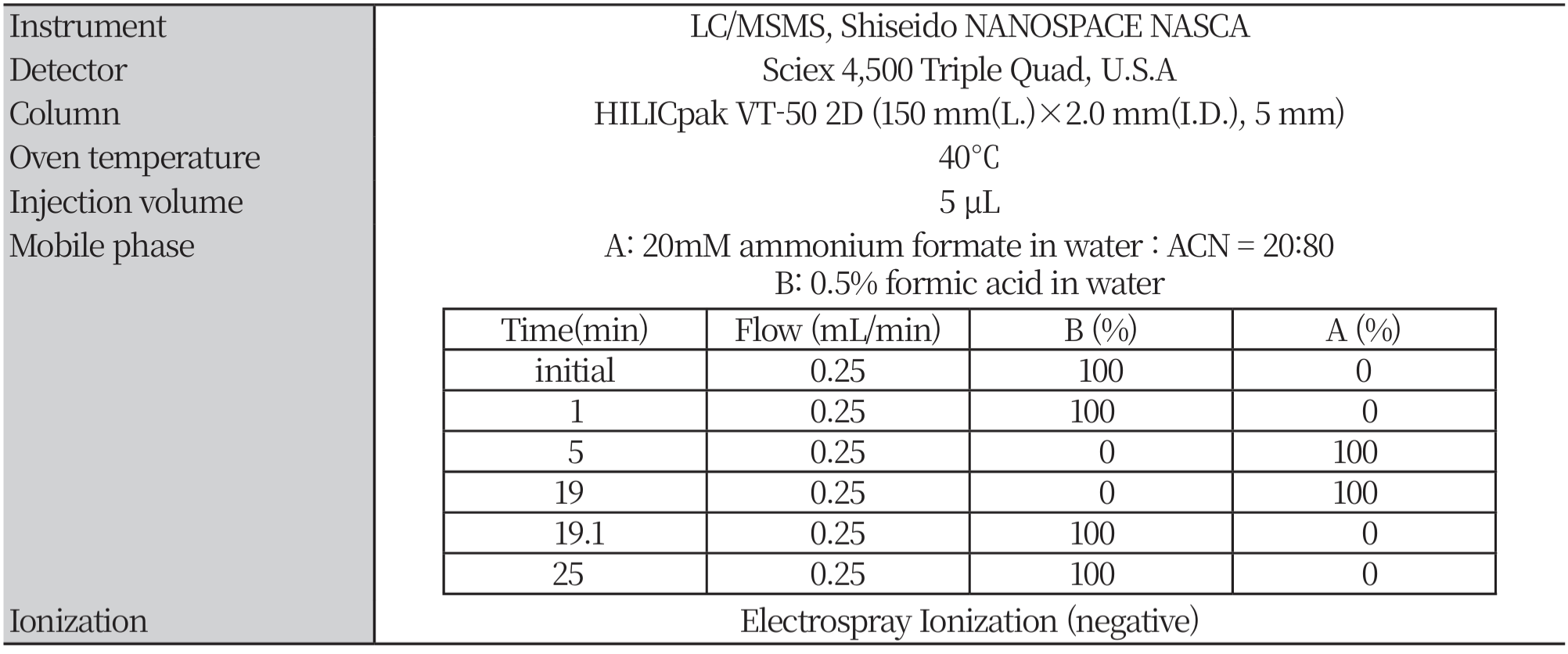

생육 정지기와 생육기 주입처리의 뿌리와 생육 정지기 처리구의 죽순을 각각 3개씩의 죽순과 뿌리를 채취하여 글리포세이트 이소프로필아민의 잔류량을 분석하였다. 시료 분석은 조제시료 20 g을 정밀히 달아 폴리프로필렌(PP) 튜브에 취하여 증류수 10 mL를 넣고, 180 rpm에서 30분간 진탕 추출하였다. 증류수 10 mL를 첨가하여 잔사를 씻어낸 후 수거한 추출액은 증류수를 이용하여 20 mL로 정용한 다음 상등액을 PVDF 0.22 ㎛ syringe filter로 여과하여 LC-MS/MS로 분석하였으며, 분석기기 조건은 Table 1과 같았다. 1개의 죽순과 뿌리를 한 반복으로 3반복 조사하였다.

생육기 제초제 처리 후 채취 시기별에 따른 발순 죽순의 약제 잔류량

죽순이 발순되기 전에 약제를 주입한 다음 발순하는 죽순에 대한 잔류량을 채취시기별로 차이가 있는지를 알아보기 위하여 실험을 수행하였다. 글리포세이트 이소프로필아민 액제를 2024년 3월 6일에는 본 당 5 mL, 4월 5일에는 10 mL를 처리한 후, 죽순 발순기에 죽순과 뿌리를 채취하여 약제 잔류량을 조사하였다. 3월 처리에서는 선행 연구에서 주 당 5 mL주입 시 죽순 발순 억제 효과가 높아(Jeong et al., 2023a) 이 농도로 처리하였으며 4월 5일 처리에서는 맹종죽의 경우 추가적으로 10 mL처리를 추가하였다.

시험구 크기를 9 x 10 m (90 ㎡)로 설정한 다음 시험구내 모든 대나무에 라벨을 표시하고 흉고직경을 측정한 후 약제를 주입 하였다. 약제 주입은 전동 드릴을 이용하여 대나무 주간 아래쪽 1~2번째 마디에 10 mm 구멍을 뚫은 다음 피펫을 이용하여 글리포세이트 이소프로필아민 액제를 주입하였다.

잔류량 분석용 시료의 채취는 각 처리구에서 각각 죽순과 죽순이 발순한 뿌리를 40 ㎝ 채취하였다(Fig. 1). 채취한 샘플은 물로 깨끗이 씻어 흙을 완전히 제거하고, 잘게 자른 다음 지퍼팩에 넣어 채취한 뒤 대나무 생육기와 생육 정지기 약제 처리에 따른 발순 죽순의 약제 잔류 방법과 동일한 방법으로 분석하였다. 시험은 죽순과 뿌리 1개를 1반복으로 3반복 수행하였다.

각각의 실험 결과는 Duncan의 다중검정으로 처리평균간 차이를 분산분석 하였다.

결과 및 고찰

생육기와 생육정지기 약제 처리에 따른 발순 죽순의 약제 잔류량

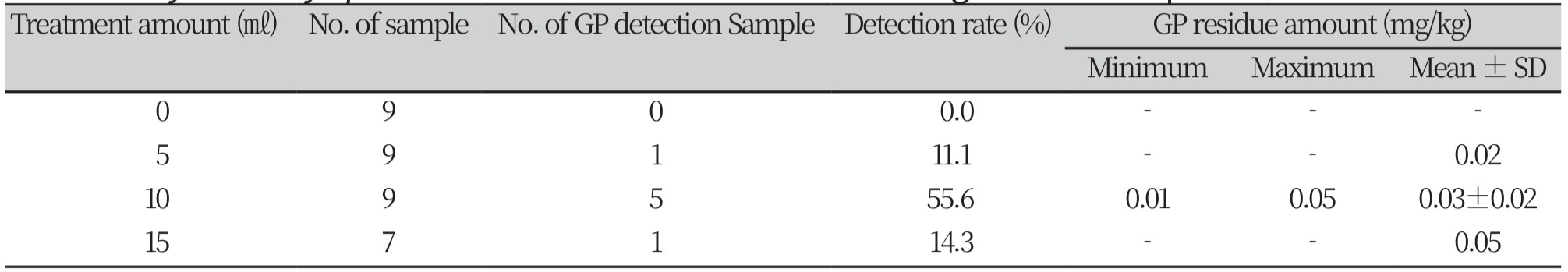

생육 정지기인 12월에 글리포세이트 이소프로필아민 액제를 약량별로 주입 처리한 후 이듬해 발순되는 죽순에서 약제 잔류량을 조사한 결과 모든 처리구의 죽순에서 약제가 검출 되었다(Table 2). 5 mL 주입 처리구에서는 9개 시료 중 1개에서 0.02 mg/이 검출되었으며 10 mL 처리구에서는 9개 시료 중 5개에서 검출되었고, 15 mL 주입 처리구에서는 1개의 시료에서 0.05 mg/kg이 검출되었다. 생육기인 3월에 주입 처리한 시험구에서는 발순되는 죽순이 없었다.

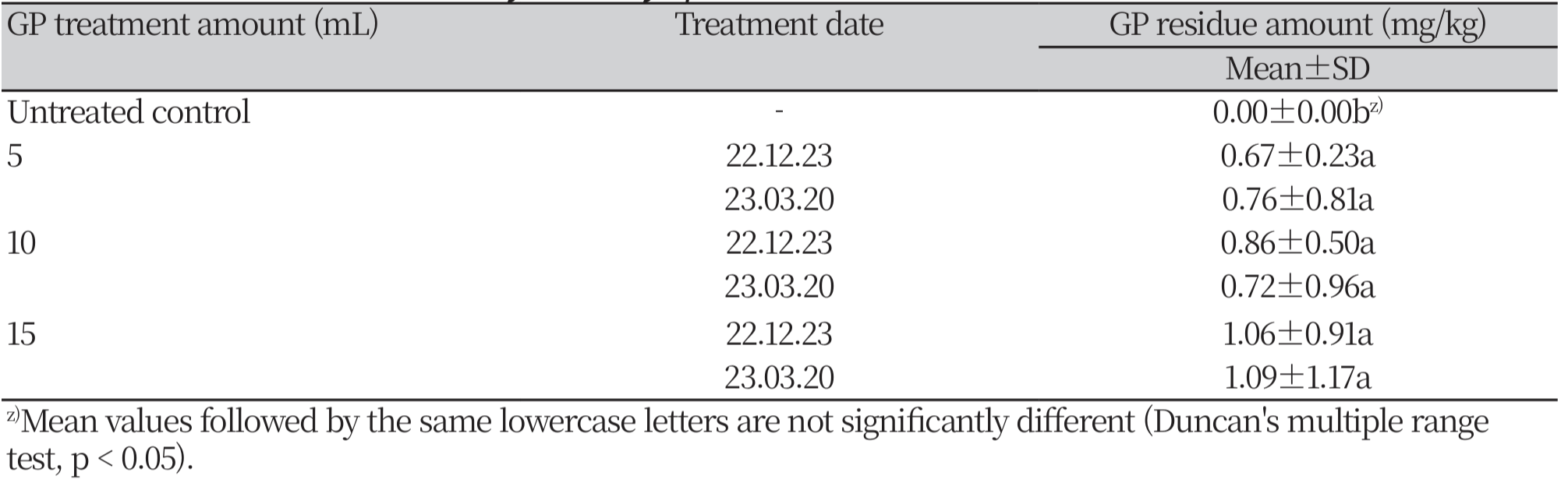

약제 주입 후 뿌리에 대한 약제 잔류를 조사한 결과 처리시기별로는 차이가 없었고, 처리 약량이 많을수록 약제 잔류량이 높아지는 경향을 보였지만 통계적 유의차는 없었다(Table 3).

Table 2

Glyphosate isopropylamine (GP) residual amount according to GP stem injection treatment dose in Phyllostachys pubescens field (Treatment of bamboo growth arrest period).

Table 3

Glyphosate isopropylamine (GP) residual amount according to GP treatment dose and treatment time in the roots of Phyllostachys pubescens.

생육기 제초제 처리 후 채취 시기별에 따른 발순 죽순의 약제 잔류량

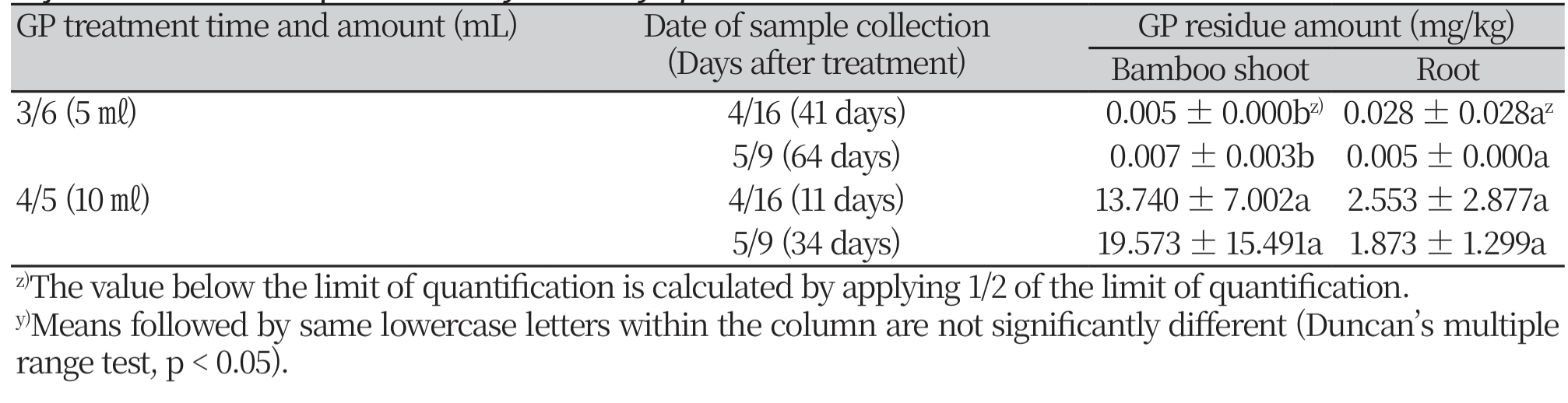

약제 주입 처리 후 발순 죽순과 뿌리에 대한 약제 잔류량을 조사한 결과 Table 4와 같았다. 전체적으로 죽순 발순 한 달 전(3월 6일) 처리구에 비해 발순 직전 처리구에서의 글리포세이트 이소프로필아민 잔류량이 높게 나타났으며 죽순과 뿌리에서의 잔류량은 죽순 발순 한 달 전 처리에서는 차이가 없었지만 발순 직전 처리에서는 죽순에서의 잔류량이 뿌리에서보다 5배 이상 높게 나타났다(Table 4).

Table 4

Glyphosate isopropylamine (GP) residues in bamboo shoots and roots according to GP stem injection treatment period in Phyllostachys pubescens field.

우리나라의 글리포세이트 일일 섭취 허용량은 농촌진흥청에서 0.8 ppm, 식품의약품안전처에서는 1.0 ppm을 기준으로 정하고 있는데(Pesticide residue tolerance standards, 2024), 죽순에서는 이보다 낮은 0.02~0.05 ppm이 검출되었다. 그러나 국내 농약 잔류허용기준 목록에는 죽순이 포함되어 있지 않기 때문에 잔류허용기준이 설정되어 있지 않는 농작물의 경우 농약허용물질목록관리제도(PLS:Positive List System)에 의해 0.01 ppm 이하로 검출되어야 한다(Pesticide residue tolerance standards, 2024).

죽순 발순 한 달 전 글리포세이트 이소프로필아민 주입 시 발순 죽순에서는 0.005~0.007 mg/kg의 검출량을 보여 글리포세이트 일일 섭취 허용량에는 미달하였지만 생육기 죽순 발순이 인접한 시기에 글리포세이트 이소프로필아민 주입 시 발순 직후나 발순 한 달 후 13.74 mg/kg과 19.573 mg/kg의 검출량을 보여 허용치 이상의 약제가 검출되었다. 그러나 전체적으로 죽순에서 글리포세이트에 대한 일일 섭취 허용량이 설정 되어 있지 않는 점을 감안하면 일일섭취 허용량에 대한 설정이 이루어지기 전에는 대나무 생육기 죽순이 발순되기 전에 제초제를 주입 처리한 곳에서의 죽순 채취는 금지하여야 할 것으로 판단된다. 아울러 글리포세이트 이소프로필아민 주입 차년도나 이후 년도에 발순되는 죽순에서도 잔류량을 측정하여 안전성 여부를 확인하여야 할 것으로 판단된다.

요약

대나무는 주요 임산자원의 하나로 다양한 활용도를 가진다. 목적하는 대상지 외로 확산되는 대나무의 관리가 필요한데 글리포세이트 이소프로필아민 주간주입은 확산저지의 화학적 방제 수단의 하나이다. 본 연구는 글리포세이트 이소프로필아민 주간주입 시 발순되는 죽순에 잔류량을 조사하여 향후 등록시험의 기초 정보를 제공하기 위하여 수행하였다. 맹종죽에서 생육 정지기인 12월과 생육기인 3월 수간 주입 시 발순 된 죽순과 뿌리에 글리포세이트 이소프로필아민이 검출되었다. 죽순에서 글리포세이트 일일 섭취 하용 기준량이 설정되어 있지 않기 때문에 향후 대나무 방제용으로 글리포세이트 이소프로필아민 주간주입이 적용될 경우 해당 사용 죽림에서의 죽순 채취를 금지하여야 할 것으로 판단된다.