서론

비선택성제초제는 작물과 잡초 모두에게 비선택적으로 작용하는 제초제를 일컫는다(Garret et al., 2017). 국내에는 7종의 원제가 등록되어 있고 밭작물 뿐만 아니라 논둑, 임야지 등 비농경에서도 유용하게 사용되고 있다(Lee et al., 2015). 농경지에 대한 등록은 주로 전작을 재배하는 밭에서 작물을 식재한 이랑과 이랑 사이에 발생하는 잡초를 방제하기 위해 사용하고 있다(KLIC, 2022). 이 때 사용되는 비선택성제초제는 재배중인 작물에 접촉할 경우 작물에 약해를 유발할 가능성이 있기 때문에 농약 처리행위 시 비산이 발생하지 않도록 유의해야 한다(Grangeot et al., 2006). 또한, 비산 외에 작물에 근접한 토양에 직접적으로 처리되어 작물의 지제부에 접촉하여 약해를 유발할 수 있기 때문에(Park et al., 2022; Marrs et al., 1993) 밭작물 재배에 비선택성제초제 사용이 예정될 경우에는 비닐멀칭재배를 실시하는 경우가 일반적이다.

국내에 등록된 비선택성제초제는 크게 두 가지 계열의 원제가 있으며, 한 가지는 글루포시네이트, Glufosinate(phosphinothricin, PPT) 계열로 이온 결합 구조를 달리한 Glufosinate ammonium, Glufosinate P가 등록되어 있다. 다른 한 가지는 글리포세이트, Glyphosate{N-(phosphonomethyl)glycine} 계열로 역시 이온 결합 구조에 따라 Glyphosate isopropylamine, Glyphosate ammonium, Glyphosate potassium이 등록되어 있다. 글루포시네이트(phosphinothricin, PPT) 계열은 Glufosinate-ammonium이 주로 사용되고 있으며, 단제로는 18% 품목 69개 제품으로 등록되어 있다(KLIC, 2022). 제초작용을 하는 주요 기작(Mode of Action, MoA)은 PPT자체가 식물체 내에 존재하는 글루타메이트와 유사하게 작용하여(Bayer et al., 1972), 식물의 글루타민 합성효소를 비가역적으로 억제하고 틸라코이드 루멘에 암모니아가 축적되어 광인산화 결합을 파괴시켜 결국 고사에 이르게 한다(Hudson et al., 2020). 글리포세이트 {N-(phosphonomethyl)glycine} 계열은 Glyphosate isopropylamine이 주로 사용되고 있으며 단제 제품이 41% 품목 61개 제품이 등록되어 있다(KLIC, 2022). 제초활성을 나타내는 주요작용 기작은 식물체 내부의 방향족아미노산인 페닐알라닌, 티로신, 트립토판을 생성하는 시키메이트(shikimate pathway) 경로에서 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase(EPSP) 합성을 억제하여 식물체 내에 필수아미노산 결핍을 유도하여 천천히 고사시킨다(Amrhein at al., 1980). 두 제초제 성분의 MoA 특징은 식물체 내에서 작용하는 시간이 많이 소요되기 때문에 약효가 비교적 느리게 발현되는 특징이 있지만 약효 지속기간이 길어지는 장점이 있다(Chris et al., 2020).

한편, 두 제초제 모두 흡수이행성을 보이는 특징이 있는데, 글루포시네이트는 경엽처리를 했을 때 뿌리 상부까지 유효성분이 이동하여 약효지속기간이 길다는 특징이 있고(Garret et al., 2017) 글리포세이트는 뿌리하단부까지 유효성분이 이동하여 식물체에 치명적인 영향을 미쳐 초본식물 외에도 목본식물까지 방제하는데 널리 활용되고 있다(Hance et al., 1976; Chris et al., 2020) 이러한 두 제초제의 흡수이행성은 국내 밭작물 재배지에 대한 등록에 대해서도 특징적인 차이를 보이고 있는데 글루포시네이트는 밭작물 재배지 이랑과 이랑 사이 밭고랑에 처리가 가능한 것으로 등록 사항이 존재하지만 글리포세이트는 극미량의 농약이 작물에 비의도적으로 접촉하여 높은 흡수이행성으로 작물 생산량에 영향을 줄 수 있다는 우려가 있어 농약 등록이 이루어지고 있지 않다(KLIC, 2022). 일반적으로 작물재배지에 비선택성제초제를 처리할 경우 비의도적으로 작물에 노출되는 경로로는 크게 처리시 부주의 비산, 처리시 바람에 의한 비산, 토양 수분함량에 의한 확산오염으로 나열된다(Garret et al., 2017; Anderson et al., 1993a, 1993b).

글루포시네이트와 글리포세이트는 원제의 수용해도가 높아 대부분 액제(SL: Soluble concentrate, /liquid) 형태의 제형으로 제조하고 있다(Comes et al., 1976). 따라서 제품을 토양의 수분 함량이 높을 때 처리하면 수분의 분포에 따라 약제가 확산될 수 있는 특징이 있다(Sprankle et al., 1975a). 또한, 처리 후 예상치 못한 강우가 발생했을 경우에는 약효 발현이 낮아질 수 있는 가능성이 있으며(Kim et al., 2023) 밭고랑의 경사에 따라 물이 흐를 경우 약제가 몰려서 약해가 발생할 수 있다는 우려로 농약용기에 주의사항을 제시하고 있다(Sprankle et al., 1975b; Carlisle et al., 1988)

본 연구는 비선택성제초제를 밭작물재배지의 이랑과 이랑 사이 잡초를 방제하기 위해 처리했을 때, 토양 전달에 의한 오염, 수분에 의한 오염 등 외부 요인에 의한 약해 발생 경향을 파악하고자 관행재배보다 가혹한 재배조건을 설정하여 양배추와 가을배추에 대한 비선택성제초제 약해를 유발하여 약해 발생 요인 탐색을 위해 수행하였다.

재료 및 방법

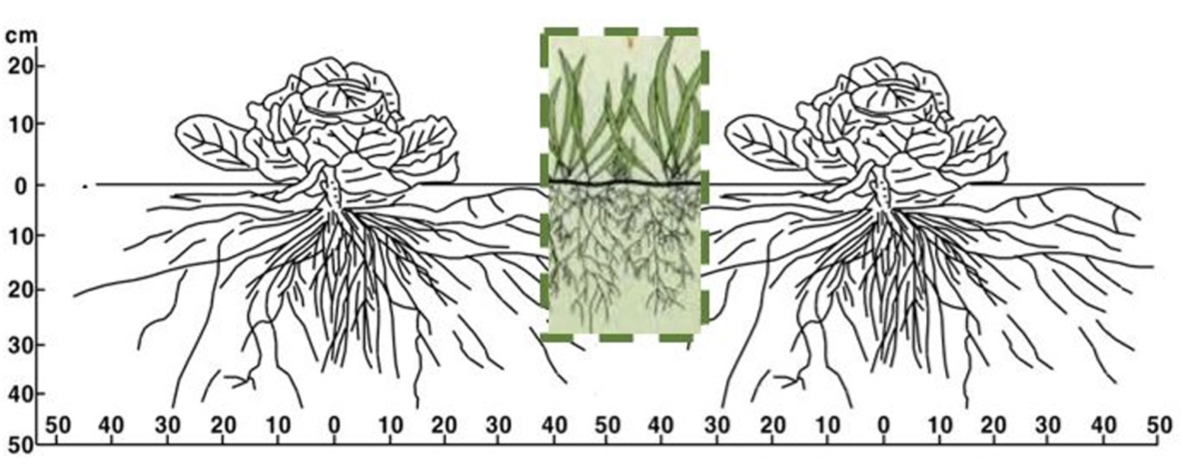

양배추 포장 조건 약해 시험

양배추에 대한 비선택성제초제의 약해를 확인하기 위한 포장시험은 전라북도 군산시 대야면 접산리 1064-12번지에서 수행하였으며 3년전부터 논을 개간하여 밭으로 활용중인 포장으로 토성에점토질이 많은 특징이 있다. 양배추 식재를 위해 2종 복합비료를 시비하고, 식재간격은 45㎝의 주간거리를 두고 이랑과 이랑 사이의 거리를 90~100㎝로 조성하였으며, 농약을 처리했을 때 토양침투성을 증진시키기 위해 관행재배보다 이랑의 높이를 20㎝ 수준으로 낮게 설정하였다. 멀칭을 위한 재료로는 검정색 멀칭전용 폴리비닐을 사용했으며, 고랑에 잡초발생밀도를 높이기 위해 너비를 관행재배보다 좁은 70㎝로 조절하여 설치하였다(Lee et al., 2015). 시험을 위한 약제처리 시기는 양배추를 정식한 후 55일이 지난 시점으로 관행재배에 비해 20일 정도 늦게 처리하였으며(약제처리 당일 돌피 평균초장, 43㎝), 이는 양배추의 뿌리와 잡초의 뿌리가 토양속에서 교차되는 현상을 연출하기 위함이다(Fig. 1). 약해조사는 약제처리 20일 후에 수행하였으며 시험구별(평균주수 37.8주/1시험구)로 30주를 무작위로 선정한 후, 지제부를 절단하여 뿌리를 취하고 각각의 뿌리 생체중을 측정하였다(Fig. 2).

가을배추 포장 강우조건 조성 약해 시험

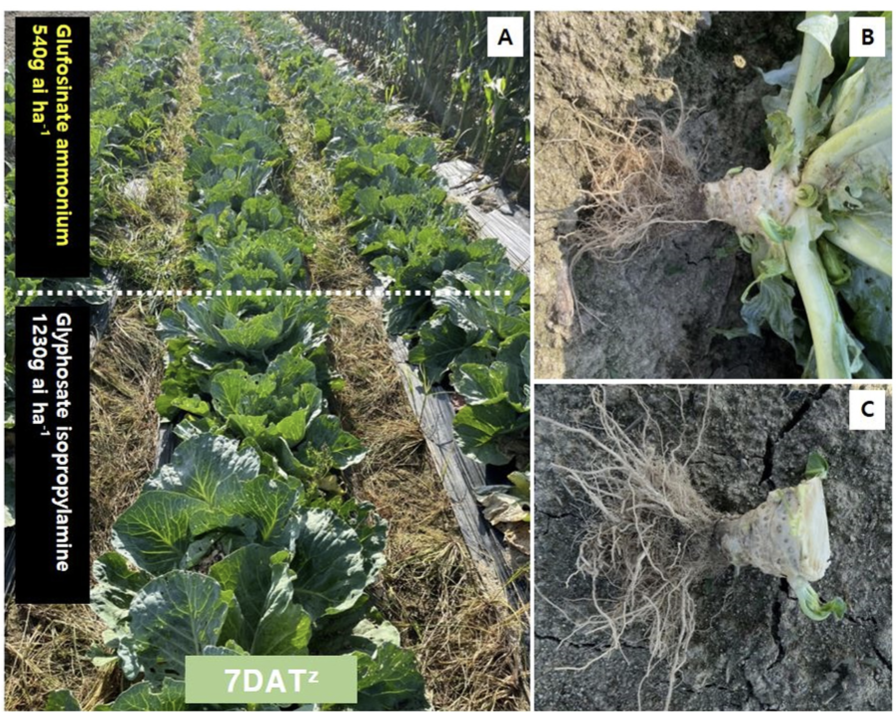

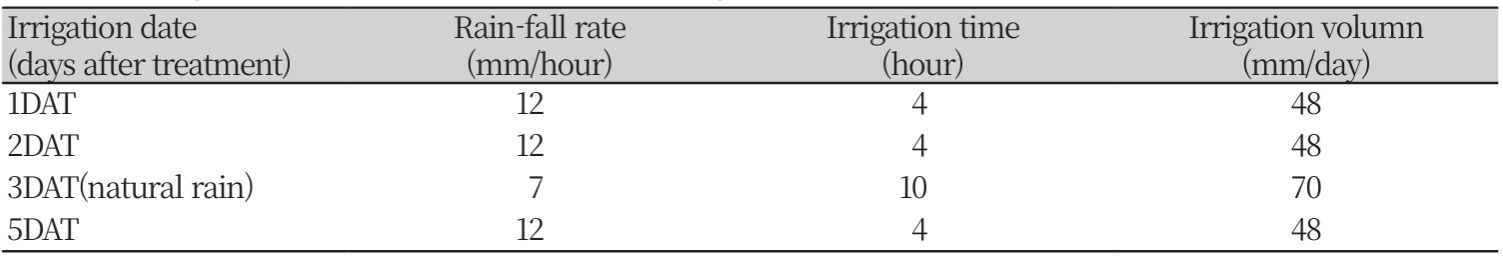

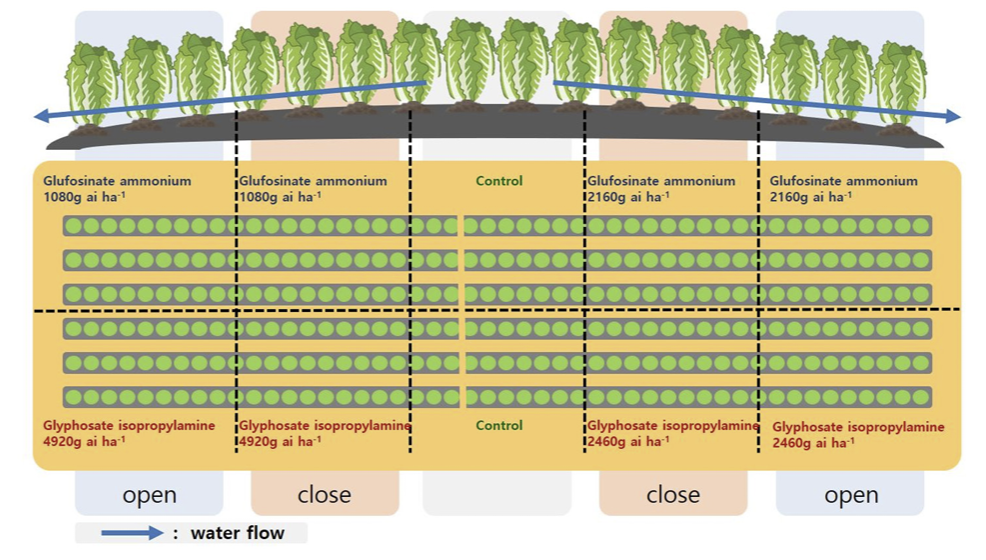

가을배추에 대한 강우조건을 조성하여 비선택성제초제의 약해를 확인하기 위한 포장시험은 전라북도 완주군 농생명로 166번지 국립농업과학원 독성위해평가과 야외 시험포장에서 수행하였으며 마사질 토양을 투입하여 개간한 포장이다. 가을배추 식재는 40㎝의 주간거리를 두고 이랑과 이랑 사이의 거리를 90~100㎝로 조성하였으며, 30㎝ 수준으로 이랑의 높이를 설정하였다. 멀칭을 위한 재료로는 너비 90㎝ 검정색 멀칭전용 폴리비닐을 사용하였다. 시험을 위한 약제처리 시기는 배추를 정식한 후 45일이 지난 시점으로 가을철 잡초발생 밀도를 확보하기 위해 관행재배에 비해 20일 정도 늦게 처리하였다(약제처리 당일 바랭이 평균초장 24㎝, 쇠비름 평균초장 16㎝). 가을배추에 대한 약해시험은 동량의 비선택성제초제를 시험구에 처리하고 강우 조건을 가하는 시험구와 정상적인 배수를 통해 강우조건이 성립하지 않는 시험구 사이의 약해발생 차이를 확인하기 위해 수행하였다(Fig. 3). 그림4약해조사는 약제처리 28일 후에 수행하였으며 시험구별(평균주수 45.3주/1시험구)로 30주를 무작위로 선정한 후, 뿌리를 절단하여 지상부를 취하고 각각의 지상부 생체중을 측정하였다. 본 시험을 위한 강우조건 조성은 스프링클러를 활용하여 균일하게 관수를 수행하였으며 자연강우일 외에 인공강우를 조합하여 약제처리 5일 후까지 조성하였다(Table. 1).

결과 및 고찰

양배추 포장 조건 약해 시험

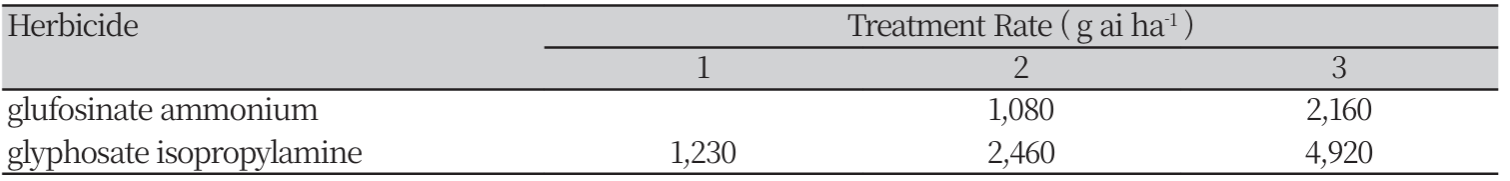

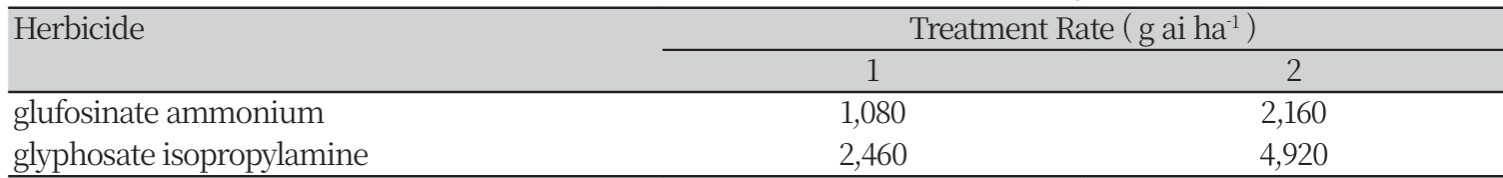

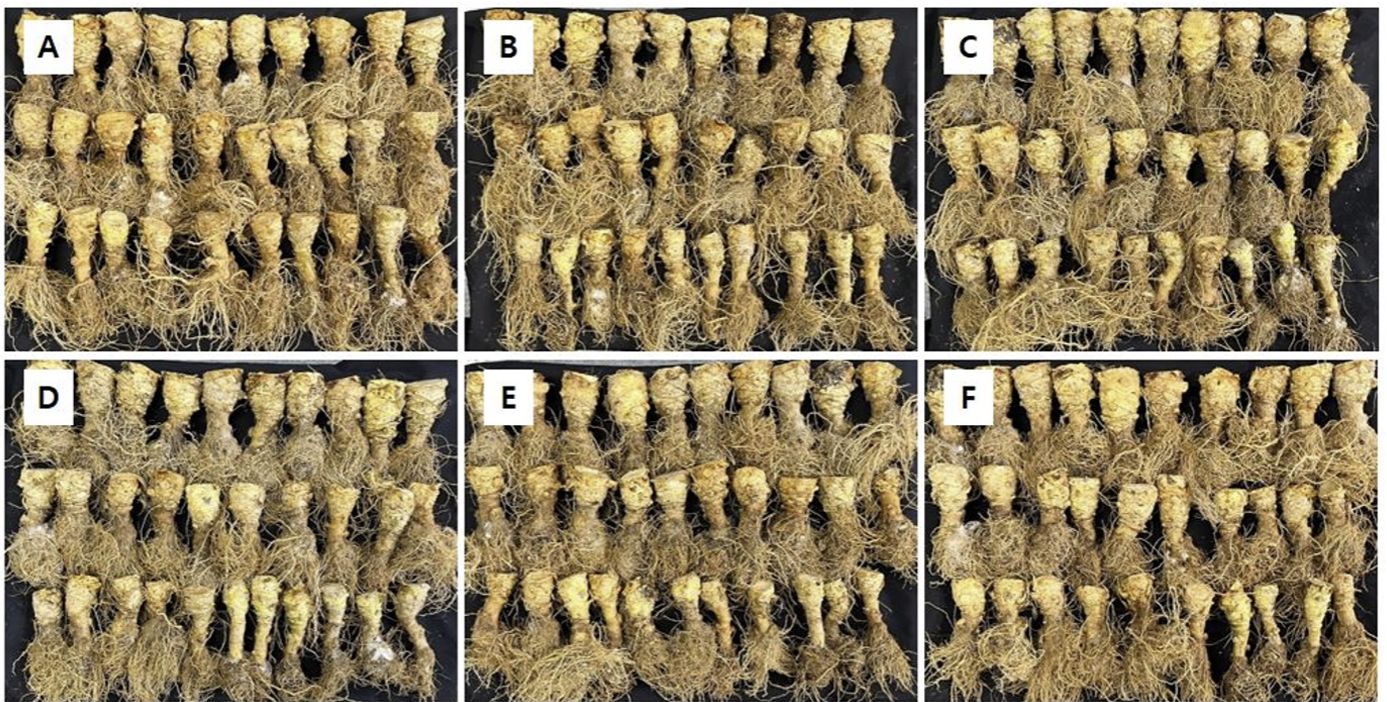

양배추에 대한 비선택성제초제의 약해를 확인하기 위한 포장시험은 관행재배보다 가혹한 재배조건을 조성하여 밭골에 비선택성제초제를 처리했을 때 발생할 수 있는 약해반응 경향을 확보하고자 수행하였다. 약해반응을 확인하기 위해서 양배추의 뿌리 생체중 측정비교를 통해 데이터를 비교하였으며 glufosinate ammonium은 기준 사용권장량의 2배, 4배인 1,080 g ai ha-1, 2,160 g ai ha-1 농도를 시험에 처리하였으며 glyphosate isopropylamine은 기준 사용 권장량의 1배, 2배, 4배인 1,230 g ai ha-1, 2,460 g ai ha-1, 4,920 g ai ha-1 농도를 시험구에 처리하였다(Table. 2). 이는 재배적인 측면에서의 가혹조건을 제시하는 동시에 약제처리농도 역시 가혹하게 제시함으로 약해가 발생할 수 있는 조건을 탐색하기 위한 시험이다. 뿌리 조사를 통한 약제처리 시험결과 양배추 30주에 대한 약해발생여부는 겉으로 표현될 정도의 차이는 확인할 수 없었다(Fig. 5). 그러나 뿌리의 생체중을 측정한 결과를 통해 수치의 차이를 확인할 수 있었는데, glyphosate isopropylamine 1,230 g ai ha-1 농도 처리구의 평균생체중은 121.59g이었고, 4,920 g ai ha-1 농도 처리구의 평균생체중은 118.72g으로 농도가 높아질수록 미세하게 뿌리생체중이 감소하는 경향을 확인할 수 있었다. 이는 무처리구의 평균 뿌리생체중 124.13g 과 glufosinate ammonium의 최대 시험농도인 2,160 g ai ha-1 처리구의 123.01g 보다 밑도는 수치였다(Fig. 6).

Fig. 5

Difference in fresh weight of cabbage roots by test plots

A: control; no treatment, B : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 ,

C : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1, D : glyphosate isopropylamine 1,230 g ai ha-1,

E : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1, F : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1

Fig. 6

Comparison of cabbage roots fresh weight by concentration of herbicides

Con: control; no treatment, U2 : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 ,

U4 : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1, Y1 : glyphosate isopropylamine 1,230 g ai ha-1,

Y2 : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1, Y4 : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1

가을배추 포장 조건 약해 시험

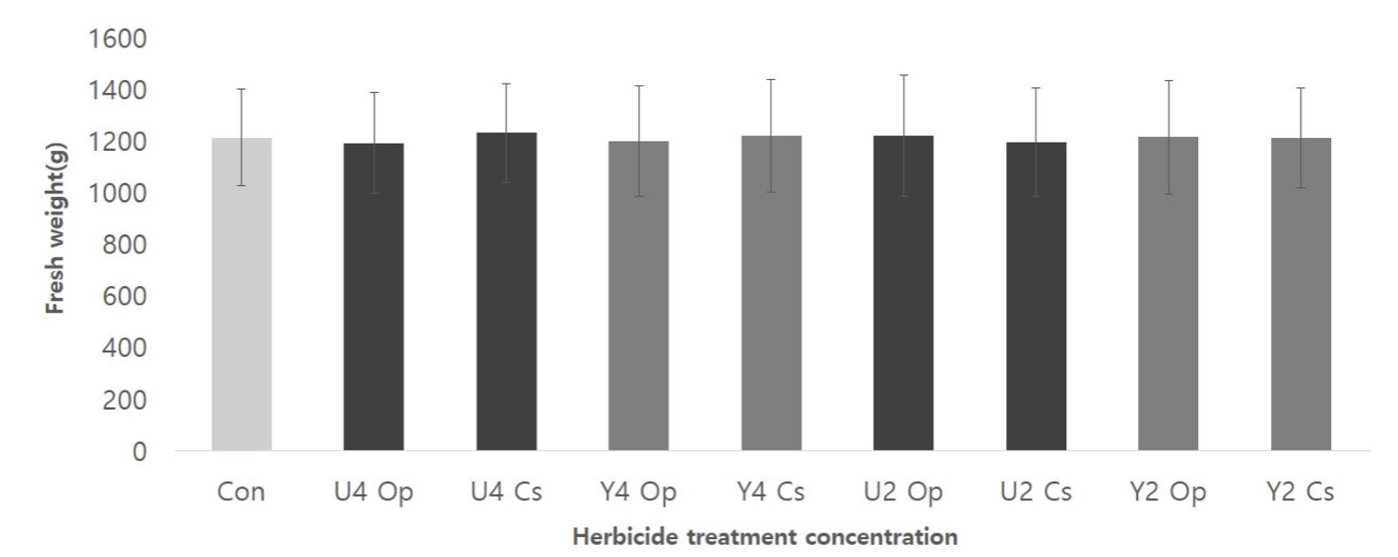

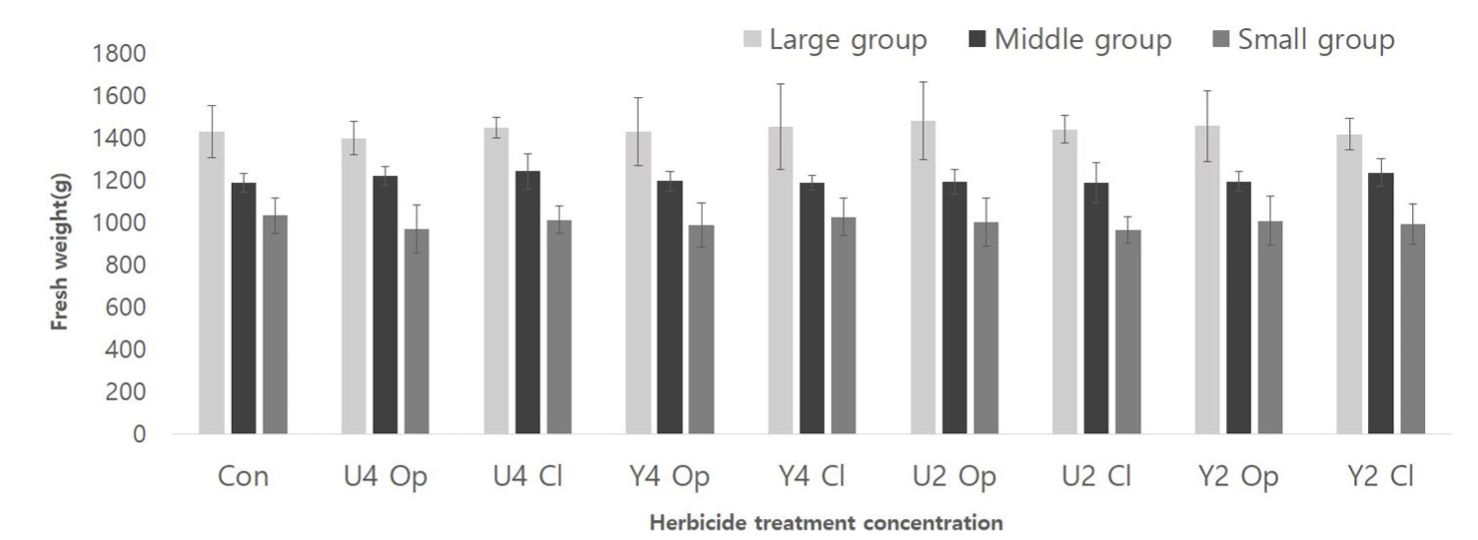

가을배추에 대한 포장시험은 관행재배에서는 기상상황에 대한 검토후에 약제를 처리하기 때문에 발생하기 어려운 약제처리 후 비의도적 강우 발생에 대한 약해반응 경향을 확인하고자 수행하였다. 약해반응을 확인하기 위해서 가을배추의 지상부 생체중 측정을 통해 데이터를 비교하였으며 glufosinate ammonium은 기준 사용권장량의 2배, 4배인 1,080 g ai ha-1, 2,160 g ai ha-1 농도를 시험에 처리하였으며 glyphosate isopropylamine은 기준 사용 권장량의 2배, 4배인 2,460 g ai ha-1, 4,920 g ai ha-1 농도를 시험구에 처리하였다(Table. 3). 가을배추 시험은 양배추 시험의 의도를 공유하여 재배적인 측면에서의 가혹조건을 제시하는 동시에 약제처리농도도 가혹하게 제시함으로 약해가 발생할 수 있는 조건을 탐색하기 위한 시험이다. 담수조건과 배수조건을 비교하기 위해 시험구 사이에 인공적으로 둑을 설치하여 배수조건 시험구는 강우가 발생하더라도 시험구 바깥쪽으로 물이 흘러 자연배수가 되도록 설정하였고, 담수조건 시험구는 동량의 강우가 발생하면 자연배수가 이루어지지 않도록 배치하여 지하부로 물이 흡수되도록 설정하였다. 가을배추 지상부 조사를 통한 약제처리 시험결과 배추 30주에 대한 약해발생여부는 겉으로 표현될 정도의 차이는 확인할 수 없었다(Fig. 4). 그리고 지상부의 생체중을 측정한 결과에서도 뚜렷한 약제간 차이를 확인할 수 없었는데, glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 농도 처리구와 4,920 g ai ha-1 농도 처리구의 배수조건과 담수조건 모두 무처리구의 평균생체중과 큰 차이를 확인할 수 없었다. glufosinate ammonium역시 1,080 g ai ha-1, 2,160 g ai ha-1 두 농도의 배수조건과 담수조건 모두 무처리구와 큰 차이를 확인할 수 없었다(Fig. 7). 또한, 해당 데이터를 배추의 크기별로 3등분하여 분석한 데이터에서도 약제농도 및 배수, 담수간의 큰 차이는 확인할 수 없었다(Fig. 8).

Fig. 7

Comparison of kimchi-cabbages fresh weight by concentration of herbicides

Con: control; no treatment,

U4 Op : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1 Open,

U4 Cs : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1 Close,

Y4 Op : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1 Open,

Y4 Cs : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1 Close,

U2 Op : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 Open,

U2 Cs : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 Close,

Y2 Op : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 Open,

Y2 Cs : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 Close

Fig. 8

Comparison of kimchi-cabbages fresh weight by concentration of herbicides, and classification by weight

Con: control; No treatment,

U4 Op : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1 Open,

U4 Cs : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1 Close,

Y4 Op : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1 Open,

Y4 Cs : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1 Close,

U2 Op : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 Open,

U2 Cs : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 Close,

Y2 Op : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 Open,

Y2 Cs : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 Close

고찰

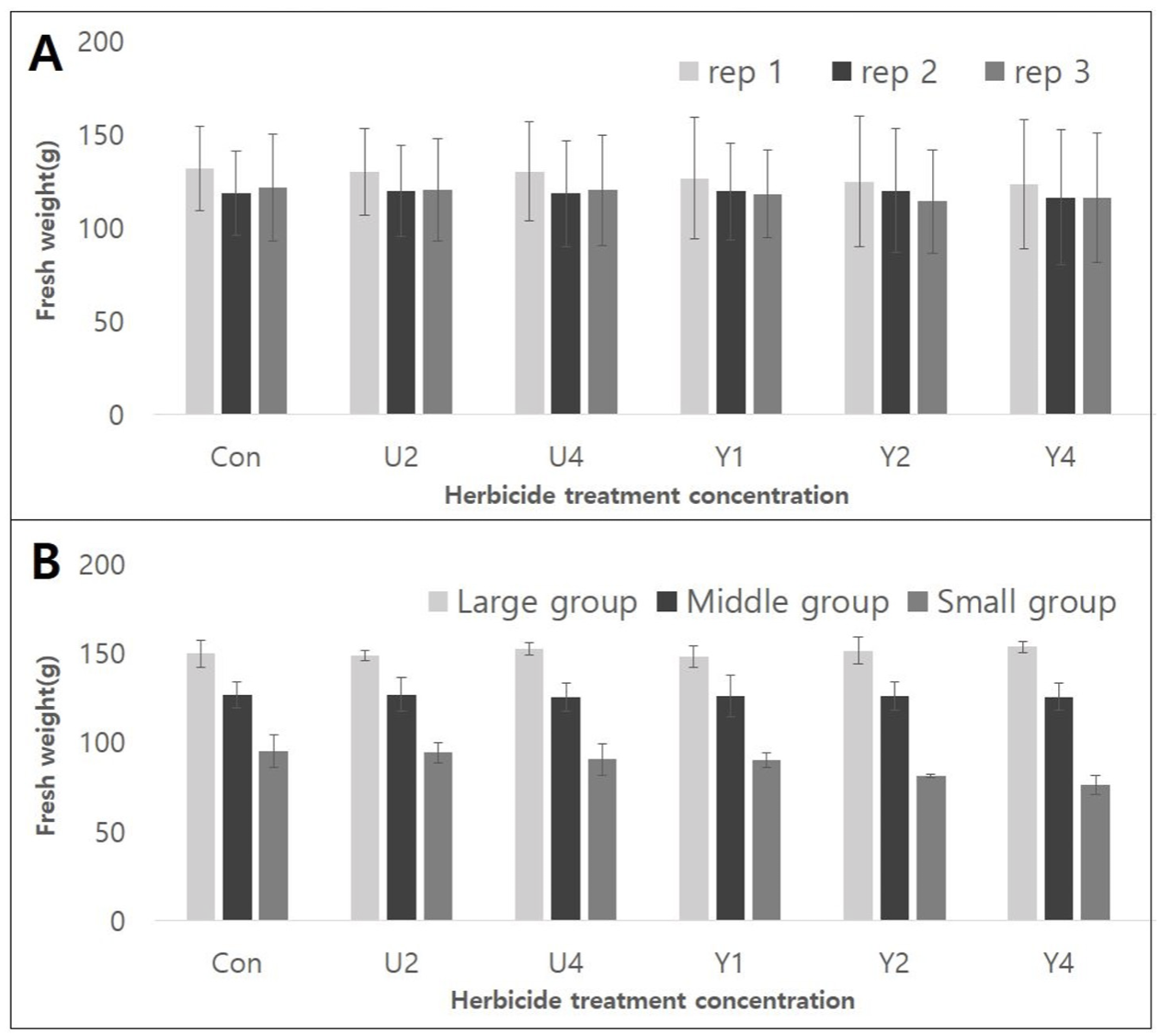

본 연구는 비선택성제초제를 밭작물 재배지의 이랑과 이랑 사이의 잡초를 방제하기 위해 처리했을 때 발생할 수 있는 약해에 대한 경향을 파악하고자, 관행재배보다 가혹한 조건을 설정하여 약해를 유발하는 시험을 수행하였다. 두 개의 시험 수행을 통해 약제처리 후 인공적으로 강우조건을 조성한 실험에서는 뚜렷한 약해를 확인할 수 없었다. 이 결과는 처리한 제초제가 습윤한 토양에서 빠르게 분해해서인지, 약제가 오염이 되어 이동하는 과정이 이루어지지 않았는지 본 연구에서는 명확하게 제시할 수 없었다(Lund-Hoie and Friesta, 1986; Nomura and Hilton, 1977; Rueppel et al., 1977; Zaranyika and Nydandoro, 1993). 다만, 다량의 강우가 발생하고 고농도의 약제가 적용되어도 약해가 쉽게 발생하지 않는다는 점은 확인할 수 있었다. 양배추밭에서 진행한 시험에서는 비선택성제초제의 처리가 약해를 발생하는 경향을 일부 확인할 수 있었는데, 이 또한 약해가 발생하는 조건을 구체적으로 분석한 추가 연구가 진행된다면 비선택성제초제를 농업 현장에 활용하는데 큰 도움을 줄 수 있는 데이터를 확보할 수 있을 것이라고 사료된다. 양배추 뿌리의 생체중 비교 시험을 통해 glyphosate isopropylamine의 고농도 처리구에서 경미한 생체중 감소를 확인할 수 있었는데(Fig. 6) 이 데이터를 시험반복간 차이와, 크기별로 분류하여 확인했을 때, 제 1반복구의 농도간 생체중 차이 경향과 전체 양배추 뿌리의 생체중 차이 경향이 일치하는 것을 확인할 수 있었다. 반면 제 2, 3반복구는 약체처리구간 생체중의 차이가 크게 차이가 나지 않는 것이 확인되어 전체 생체중 데이터를 대변하지 않는 것을 알 수 있다(Fig. 9A). 이런 경향은 양배추 뿌리 생체중을 크기에 따라 분류한 데이터에서도 비슷하게 나타나는데, 상위그룹과 중간그룹에서는 약제간 생체중의 차이를 확인할 수 없는 반면 약제를 흡수하여 약해가 유발되었을 것이라고 추정되는 하위그룹에서는 약제농도의 차이를 명확하게 확인할 수 있어, 약제에 오염된 소수의 개체는 약해반응이 확실하게 이루어질 수밖에 없으며 이는 곧 전체작물의 약해발생률을 증가시킨다는 것을 알 수 있다(Fig. 9B). 따라서 해당 양배추 뿌리 생체중 데이터에 대한 추가적인 통계분석 진행과 동시에 약해발현 과정을 확인할 수 있는 추가 시험을 진행하여 소수의 개체군에 도달하는 약제처리조건을 탐색한다면 비선택성제초제를 약해 발생 없이 활용할 수 있는 좋은 연구결과를 확보할 수 있을 것이라고 사료된다. 본 연구를 통해서 확보한 약제처리 조건에 대한 경미한 약해반응은 실질적으로 농작물의 생산량에 얼만큼의 영향을 줄 수 있는지에 대한 영역은 검토되지 않았다(Al-Rajab et al., 2008). 다만, 약해를 유발할 수 있는 요인을 탐색하여 비선택성제초제가 국내 농업에 안전하게 활용될 수 있는 방안을 검토하는데 교두보 역할을 할 수 있을 것이라고 판단되며, 해당 데이터를 활용한 추가 연구가 필요하다고 사료된다.

Fig. 9

Comparison of fresh weight of cabbage roots according to test plots,

A: classification by test repetition, B: classification by root weight

Con: control; No treatment, U2 : glufosinate ammonium 1,080 g ai ha-1 ,

U4 : glufosinate ammonium 2,160 g ai ha-1, Y1 : glyphosate isopropylamine 1,230 g ai ha-1,

Y2 : glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1, Y4 : glyphosate isopropylamine 4,920 g ai ha-1

요약

본 연구는 비선택성제초제를 밭작물 재배지의 이랑과 이랑 사이의 잡초를 방제하기 위해 처리했을 때 발생할 수 있는 약해에 대한 경향을 파악하고자, 관행재배보다 가혹한 조건을 설정하여 약해 유발인자를 탐색하기 위해 수행하였다. 양배추 시험은 잡초의 밀도를 높이고 이랑을 낮게 형성하였다. 배추 시험은 약제처리를 하고 강우 조건을 형성하여 수분의 함량을 높이는 조건을 설정하였다. 양배추 시험을 수행하여 뿌리의 생체중을 측정한 결과를 통해 수치의 차이가 확인됐는데, glyphosate isopropylamine 1,230 g ai ha-1 농도 처리구의 평균생체중은 121.59g 이었고, 4,920 g ai ha-1 농도 처리구의 평균생체중은 118.72g으로 농도가 높아질수록 미세하게 뿌리생체중이 감소하는 경향을 확인하였다. 반면, 가을배추 지상부의 생체중을 측정한 결과에서는 뚜렷한 약제 사이의 차이를 확인 할 수 없었는데, glyphosate isopropylamine 2,460 g ai ha-1 농도 처리구와 4,920 g ai ha-1 농도 처리구의 배수조건과 담수조건 모두 무처리구의 평균생체중과 큰 차이를 확인할 수 없었다. glufosinate ammonium역시 1,080 g ai ha-1, 2,160 g ai ha-1 두 농도의 배수조건과 담수조건 모두 무처리구와 큰 차이를 확인할 수 없었다.